杨冰

杨冰 在医疗科技不断进步的今天,一种名为“生物可降解支架”的创新医疗器械正逐步改变着心脏病治疗的面貌。近日,国内某知名医院成功完成了一例新型生物可降解支架的心脏植入手术,标志着我国在心脏病介入治疗领域取得了又一重大突破。术后,患者无需经历二次手术取出支架,大大减轻了患者的痛苦和医疗负担。

一、背景与意义

心脏病是全球范围内导致死亡的主要原因之一,其中冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)尤为常见。传统的治疗方法包括药物治疗、冠状动脉旁路移植术(CABG)和经皮冠状动脉介入治疗(PCI)等。其中,PCI因其创伤小、恢复快等优点,成为冠心病治疗的重要手段。然而,传统的金属支架在植入后需要长期留存在体内,可能引发炎症反应、血栓形成和支架内再狭窄等并发症,部分患者甚至需要接受二次手术取出支架。

生物可降解支架的出现,为这一难题提供了全新的解决方案。这种支架由生物相容性材料制成,在完成支撑血管、恢复血流的任务后,能够逐渐降解并被人体吸收,无需二次手术取出。这一创新不仅减轻了患者的痛苦和医疗负担,还降低了长期并发症的风险,为心脏病患者带来了更好的治疗体验和预后。

二、生物可降解支架的技术原理与优势

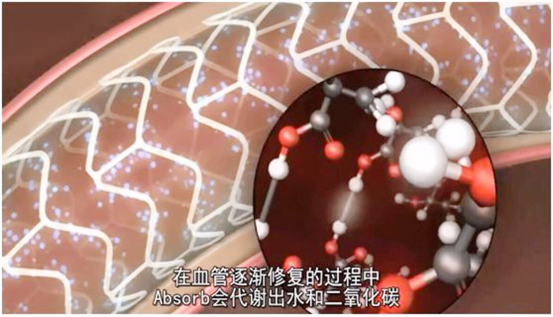

生物可降解支架的技术原理主要基于高分子材料的生物降解特性。这种支架通常由聚乳酸(PLA)、聚乙醇酸(PGA)等可降解高分子材料制成,具有良好的生物相容性和力学性能。在植入人体后,支架能够迅速展开并支撑狭窄或闭塞的血管,恢复血液的正常流通。随着时间的推移,支架材料在体内的水解作用下逐渐降解,最终转化为水和二氧化碳等无害物质,被人体自然排出或吸收。

与传统金属支架相比,生物可降解支架具有显著的优势:

无需二次手术取出:生物可降解支架在完成使命后能够自行降解,避免了传统金属支架需要二次手术取出的痛苦和风险。

减少长期并发症:由于支架材料最终会被人体吸收,因此减少了金属支架可能引发的炎症反应、血栓形成和支架内再狭窄等长期并发症的风险。

促进血管再生:生物可降解支架在降解过程中能够刺激血管内壁细胞的再生和修复,有助于恢复血管的正常结构和功能。

提高患者生活质量:术后无需担心支架的存在对日常生活的影响,患者可以更快地恢复正常工作和生活。

三、手术案例分享

本次成功植入生物可降解支架的患者是一位65岁的男性冠心病患者。该患者因长期胸闷、胸痛等症状就医,经冠状动脉造影检查确诊为左前降支狭窄。考虑到患者年龄较大且希望避免二次手术的痛苦,医生决定采用新型生物可降解支架进行治疗。

手术过程在局部麻醉下进行,医生通过导管将生物可降解支架送入患者心脏狭窄的冠状动脉部位,并精确释放支架以支撑血管。手术过程顺利,患者未出现任何不适。术后复查显示,支架成功展开并有效支撑了狭窄的血管,患者胸闷、胸痛等症状明显缓解。

术后随访中,患者表示感觉良好,未出现任何并发症。医生表示,随着支架的逐渐降解,患者的血管将逐渐恢复正常结构和功能,预计在未来几年内支架将完全降解并被人体吸收。

四、生物可降解支架的市场前景与应用展望

随着生物可降解支架技术的不断成熟和临床应用的推广,其市场前景日益广阔。据市场研究机构预测,未来几年内全球生物可降解支架市场将以年均超过20%的速度增长。这一增长主要得益于以下几个方面:

人口老龄化趋势:随着全球人口老龄化的加剧,心脏病等慢性疾病的发病率不断上升,对生物可降解支架等创新医疗器械的需求也将随之增加。

医疗技术进步:随着材料科学、生物技术和医疗技术的不断进步,生物可降解支架的性能和安全性将得到进一步提升,为患者提供更好的治疗效果和预后。

政策支持:各国政府对医疗科技创新和医疗器械国产化的支持力度不断加大,为生物可降解支架等创新产品的研发和产业化提供了有力保障。

在应用展望方面,生物可降解支架不仅适用于冠心病的治疗,还可能拓展至其他需要血管支撑的领域,如外周动脉疾病、脑血管疾病等。此外,随着个性化医疗和精准医疗的发展,生物可降解支架也有望实现个性化定制和精准治疗,为患者提供更加精准、有效的治疗方案。

五、结语

新型生物可降解支架的成功植入心脏,标志着我国在心脏病介入治疗领域取得了又一重大突破。这一创新医疗器械的出现,不仅为心脏病患者带来了更好的治疗体验和预后,也为医疗科技的进步和医疗器械产业的发展注入了新的活力。我们有理由相信,在未来的日子里,生物可降解支架将在更多领域发挥重要作用,为人类的健康事业贡献更多的智慧和力量。

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询