杨冰

杨冰 ——记录那些与死神赛跑的深夜瞬

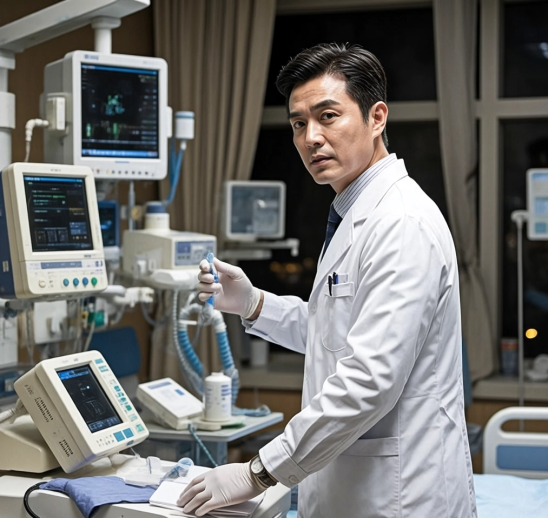

深夜,城市褪去白日的喧嚣,大多数人沉浸在梦乡之中。然而,在医院的急诊科,一场场没有硝烟的战争正悄然上演。这里,是生死较量的前沿阵地;这里,有一群无名英雄,用医术和担当筑起生命的防线。他们用深夜的坚守,书写着一段段惊心动魄的救治日记。

一、子夜钟声:急诊室的“不夜城”

场景还原:

凌晨2点,急诊科的灯光依旧明亮。预检分诊台护士小王正快速登记着患者信息,她的声音因长时间工作略显沙哑:“腹痛?请先测量生命体征,家属到这边登记。”此时,抢救室的门突然打开,120急救车呼啸而至,一名昏迷患者被紧急推入。

医生视角:

“夜间急诊的患者,病情往往更危急。”急诊科主治医师李医生边检查患者瞳孔边说,“这位患者因急性心梗入院,每延迟一分钟治疗,心肌细胞就多一分坏死风险。”他迅速协调团队启动胸痛中心流程,为患者争取黄金救治时间。

二、生死时速:深夜的“生命战役”

病例一:与死神的“拉锯战”

时间:凌晨3:15

患者:38岁女性,突发晕厥,呼吸心跳骤停

救治过程:

紧急响应:护士立即实施心肺复苏,李医生同步准备除颤仪。

关键决策:心电监护显示为室颤,三次电击除颤后恢复自主心律。

后续挑战:患者因暴发性心肌炎导致多器官衰竭,团队启用ECMO体外生命支持。

患者后续:

经过48小时连续监护,患者终于脱离生命危险。出院时,她眼含泪光握住李医生的手:“是您把我从死神手里抢回来的。”

病例二:暗夜里的“隐形杀手”

时间:凌晨4:40

患者:72岁男性,腹痛伴呕吐

诊断波折:

初步判断:疑似急性肠胃炎,但患者血压骤降至80/50mmHg。

逆转时刻:心肌酶谱检查提示急性心肌梗死,紧急介入手术植入支架。

医生感悟:

“老年患者症状常不典型,腹痛可能是心梗‘伪装’。每一次问诊都要像侦探一样抽丝剥茧。”

三、暗夜微光:坚守者的“双面人生”

工作日常:

时间碎片:夜班从下午5点持续至次日8点,期间处理120余例患者,包括6名危重患者。

技能储备:需掌握气管插管、深静脉穿刺等20余项急救技术,定期参加ACLS(高级心血管生命支持)培训。

心理考验:面对抢救失败时,李医生说:“我们会围坐复盘,用专业讨论化解情绪,然后继续迎接下一个生命挑战。”

生活剪影:

家庭缺席:李医生已两周未见孩子,手机屏保是女儿画的“超级医生爸爸”。

片刻宁静:交接班后,他会在医院天台看日出:“看着太阳升起,感觉又攒够了继续战斗的力量。”

四、医者仁心:深夜里的“温暖处方”

医患共情:

沟通艺术:面对焦虑家属,李医生总先递上一杯温水:“咱们一步步来,您放心,我们肯定全力以赴。”

人文关怀:为临终老人调整床角度,让家属能握住老人的手:“最后时刻,体温比药物更重要。”

社会支持:

政策保障:医院设立“医生驿站”,提供心理咨询服务。

公众理解:一位患者家属在感谢信中写道:“深夜急诊室,我看到了最真实的人间冷暖。”

五、破晓时分:无名英雄的“勋章”

晨光熹微,急诊科的喧闹逐渐平息。李医生摘下口罩,露出疲惫却坚定的笑容:“每次听到监护仪的滴答声,都知道又一个生命被成功守护。”

数据见证:

急诊科夜间抢救成功率达92.3%

医生年均夜班量超150个

患者满意度调查连续3年位居全院前列

结语:

深夜的急诊科,是人间百态的缩影。这里没有惊天动地的豪言,只有监护仪的滴答声、奔跑的脚步声,和一句句“坚持住,我们都在”。向所有深夜守护生命的无名英雄致敬——你们,是这座城市最温暖的“夜灯”。

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询