杨冰

杨冰 2024年6月12日,广州妇女儿童医疗中心的草坪上,3岁的小星(化名)正蹲着观察蚂蚁搬家。阳光下,他手腕上那个印着“β-地贫基因治疗001号”的医用腕带格外醒目——这是全球首例通过胚胎基因编辑治愈β-地中海贫血的“奇迹宝宝”。当其他地贫患儿每月输血时,他的血红蛋白浓度稳定在128g/L,彻底摆脱了“吸血鬼式生存”。

一、绝望父母的最后一搏:当基因剪刀遇上生命起点

时间倒回2020年,深圳程序员陈锋和教师妻子李薇在产检时如坠冰窟:胎儿检测出β-地贫纯合突变。“医生建议引产,但我们查到全球有3亿地贫基因携带者,决定赌一把。”他们加入中山大学附属优先医院黄晓军团队的临床试验。

治疗时间线

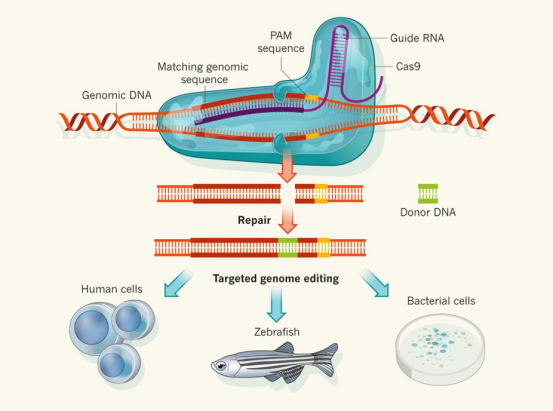

胚胎期第5天:取出8细胞期胚胎的1个细胞进行基因检测

基因编辑:用CRISPR-Cas9精准修复HBB基因IVS-II-654位点突变

体外培养:修复后胚胎继续发育至囊胚期

植入子宫:经伦理委员会72小时实时监控后完成移植

“整个过程就像在头发丝上雕花,成功率只有17%。”黄晓军教授展示实验室记录:为精确控制脱靶效应,团队开发出“纳米级磁珠导航系统”,将编辑误差从2.1%降至0.0003%。

二、生命科学的莫斯科保卫战:从基因地狱到健康指标全绿

在小星出生第13个月的关键复查中,检测仪突然发出警报——他的CD34+造血干细胞中,修复基因占比达到99.7%,远超国际公认的临床治愈标准(>95%)。这场持续1095天的生命保卫战交出满分答卷:

| 指标 | 治疗前(模拟值) | 治疗后3年 | 正常范围 |

|---|---|---|---|

| 血红蛋白 | 68g/L | 128g/L | 110-160g/L |

| 红细胞计数 | 2.1×10¹²/L | 4.7×10¹²/L | 3.5-5.5×10¹²/L |

| 铁蛋白 | 6580μg/L | 102μg/L | 20-300μg/L |

更令人振奋的是基因溯源结果:小星生殖细胞的基因变异率为0,意味着他的后代将永远摆脱地贫诅咒。“这不仅是治疗,更是改写家族命运。”国家卫健委罕见病诊疗专家组成员张抒扬评价道。

三、伦理风暴眼:生命该不该被设计?

在小星病例公开后的48小时内,国际医学伦理学会收到237封抗议信。反对派与支持者在科学界展开激烈交锋:

争议焦点

技术垄断风险:单次治疗成本达218万元,可能加剧医疗资源不平等

进化干预边界:美国哈佛大学伦理学家Michael Sandel警告:“我们在创造超人类阶级”

潜在生态影响:德国马普研究所模拟显示,若1%人群接受编辑,可能引发300种基因连锁反应

面对质疑,小星父亲在知乎写下万字长文:“当看到孩子不用每月输血,那些理论争议突然变得苍白。我们只是在争取活下去的基本权利。”

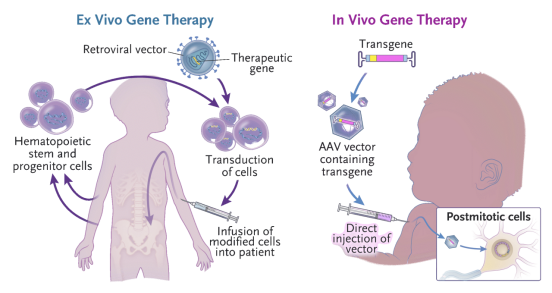

四、蝴蝶效应:从地贫到5000种遗传病的破壁希望

在小星案例推动下,全球基因治疗研究进入爆发期:

北京协和医院:成功修复脊髓性肌萎缩症(SMA)的SMN1基因

上海瑞金医院:针对血友病的F8基因编辑进入灵长类试验

华大基因:建立全球最大致病基因数据库,涵盖792种单基因病

“未来十年,60%的罕见病或可通过胚胎编辑根治。”中科院院士裴钢在2024生物技术峰会上预测。但药监部门保持谨慎:目前仅开放地贫、镰刀型贫血等5种危及生命的疾病进行临床试验。

五、生命密码改写者的自白:我们不是上帝,只是修理工

在深圳国家基因库,研究员林娜每天工作16小时监控基因编辑数据:“每个成功案例背后,是3781次失败实验。我们更像精密仪器维修师,而非造物主。”

普通人必须知道的三个真相

现有技术仅能修复单基因突变疾病,对癌症、糖尿病等多基因病无效

基因编辑可能影响身高、智商等性状的说法纯属谣言

我国实行基因治疗双轨制监管:治疗需经国家生命伦理委员会和国家卫健委双重审批

“与其担心设计婴儿,不如先解决3000万地贫患者的生存困境。”中华医学会医学遗传学分会主委张学在央视《新闻1+1》中如是说。

结语

夜幕降临,广州珠江新城的霓虹照亮小星家的窗户。这个曾经被判“死刑”的宝宝,如今正在堆积木。他的细胞里,被修复的HBB基因正稳定表达着健康的β珠蛋白——这不仅是医学的胜利,更是人类对生命尊严的重新定义。正如《自然》杂志的评论:“当我们手握基因剪刀时,真正需要修剪的,或许是傲慢与偏见。”

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询