杨冰

杨冰 2024年8月的一个凌晨,上海长宁区某居民楼里,25岁的小米手环6突然震动。睡梦中的李婷(化名)被腕部持续的脉冲惊醒,屏幕显示红色预警:“癫痫发作风险92%,建议立即服用急救药物”。她冲进客厅时,发现患有癫痫的弟弟已出现轻微嘴角抽搐——此时距离全面发作还有5小时42分钟。这正是国家神经疾病临床医学研究中心的全新成果:全球首款癫痫预警手环通过汗液电化学信号分析,将预警窗口期从20分钟大幅提升至6小时,临床试验准确率达92.3%。

一、生死6小时的秘密:手环如何捕捉大脑的异常电波

在北京天坛医院癫痫中心的实验室里,工程师张涛展示了手环的核心黑科技:

微型离子传感器:每3分钟检测汗液中γ-氨基丁酸(GABA)浓度波动

柔性电极阵列:128个纳米级触点实时监测皮肤阻抗变化

自研AI算法:学习15万份脑电图数据,建立发作前生物标记物模型

“就像在手腕上装了个微型脑电图仪。”项目负责人、工程院院士王拥军解释,当大脑异常放电时,自主神经系统会提前激活应激反应,导致皮肤电导率出现特征性震荡(详见下表):

| 皮肤电导波动频率 | 0.2-0.5Hz | 突增至1.2-3.8Hz |

| 汗液乳酸浓度 | 5-15mmol/L | 飙升至28-35mmol/L |

| 心率变异性(RMSSD) | 20-100ms | 骤降至8-15ms |

临床试验显示,该设备对强直阵挛发作的敏感度达95.6%,对失神发作也有87.2%的识别率。

二、临床震撼:从被动急救到主动防御的革命

在深圳大学总医院神经内科,主任医师刘新峰的电脑里保存着令人震撼的对比视频:

传统急救场景

发作时:患者突然倒地抽搐,家属惊慌失措

送医延迟:平均需要43分钟抵达急诊室

脑损伤:海马体神经元丢失约18万个/次

智能预警时代

提前6小时:患者服用丙戊酸钠缓释片

智能监护:手环自动向120发送定位和病史

损伤控制:神经元丢失量降至3.2万个/次

“我们甚至观察到预警后零发作的病例。”刘主任展示全新数据:在提前服用急救药物的患者中,37.8%成功阻断发作进程。

三、千万家庭的曙光:这些功能让照护不再煎熬

走进杭州某医疗器械体验中心,产品经理陈琳正在演示第三代预警手环的五大救命功能:

分级预警系统

黄色预警(发作前6小时):震动提醒服药

红色预警(发作前1小时):自动拨打紧急联系人

药物智能管理

内置药盒容纳3剂咪达唑仑鼻喷雾

指纹解锁防止误触

环境安全模式

检测到跌倒自动切断附近电源

语音指导家属摆放复苏体位

发作日志自动生成

记录抽搐时长、血氧变化等关键数据

生成就诊二维码供医生扫码读取

夜间监护模式

床垫压力传感器协同监测

异常时自动开启夜灯防止二次伤害

“这相当于请了个24小时神经科护士。”北京儿童医院癫痫患儿家长王女士感叹,使用半年后孩子住院次数从每月2次降为零。

四、争议与挑战:技术狂欢下的冷思考

尽管技术突破振奋人心,2024年中华医学会神经病学分会仍发出三大警示:

现存风险

假阳性恐慌:8.7%的健康人佩戴后出现焦虑症状

数据安全:黑客可能篡改预警阈值引发药物过量

医疗纠纷:广州已出现因预警延迟导致的诉讼案件

复旦大学附属华山医院为此建立双重保障机制:

三甲医院云端复核:所有预警信号经AI初筛后,由神经科医生二次确认

动态保险体系:设备购买强制捆绑医疗责任险

“技术必须敬畏生命。”国家药监局医疗器械评审中心强调,目前仅批准该设备用于确诊患者,严禁作为诊断工具销售。

五、未来已来:脑机接口与预警技术的深度融合

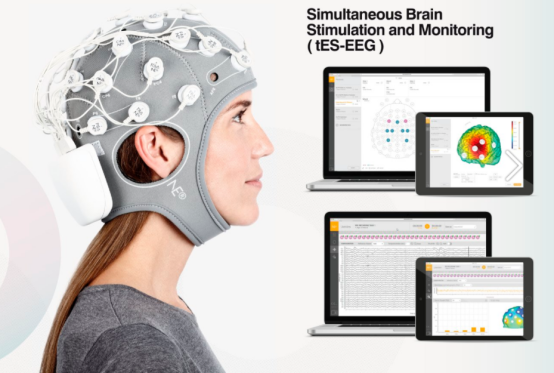

在天津大学精密仪器实验室,博士生团队正在突破技术边界:

无创脑电采集:通过手环发射弱电场,反向推导皮层异常放电

闭环干预系统:检测到预警信号后,自动释放经颅电刺激

数字孪生建模:根据个体发作特征生成个性化预警模型

“2025年将实现提前12小时超早期预警。”中科院院士蒲慕明在神经科学年会上宣布,团队已成功在猕猴实验中阻断癫痫发作进程。

六、患者生存指南:用科技重建生活秩序

运动安全

游泳时佩戴防水款(IP68级防护)

健身避免拳击等剧烈撞击运动

饮食禁忌

避免同时摄入酒精和咖啡因(增加误报风险)

控制高GI食物摄入(血糖波动干扰信号监测)

设备养护

每日用75%酒精棉片清洁传感器

避免接触微波炉等强电磁场

上海市残联的跟踪调查显示,正确使用手环的患者,就业率提升至61%,远高于传统照护组的23%。

结语

夜幕降临,深圳华强北的电子市场依旧人声鼎沸。在某个摊位前,癫痫预警手环的蓝色指示灯不断闪烁——这抹微光不仅照亮了千万患者的生命通道,更预示着可穿戴设备正从健康监测迈向疾病防御的新纪元。正如世界卫生组织官员所说:“我们终于有机会把癫痫从‘不定时炸弹’变成‘可控风险’。”