杨冰

杨冰 “医生,我女儿真的不是装病对吗?”在上海市精神卫生中心诊室,李女士攥着女儿的检测报告泪流满面。17岁的高中生小雨血红蛋白检测栏里,"5-HT转运体蛋白异常"的结论,终于让这个被误解"逃学"的抑郁症女孩获得了家庭的理解。而揭开这场误诊迷雾的,正是我国刚刚引入的全球首款抑郁症血液检测技术。

一、被误读的"心灵感冒":每7分钟就有1人确诊抑郁症

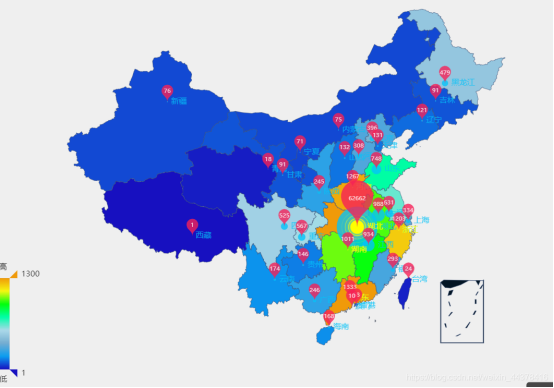

深夜的北京安定医院急诊室,28岁的程序员小吴蜷缩在候诊椅发抖。这个月第三次惊恐发作的他,血液检测显示皮质醇水平超常波动。世卫组织全新数据显示:

· 我国抑郁症患者超9500万

· 就诊率不足20%

· 误诊率高达34.7%

"太多患者初期表现为头痛、胃痛等躯体症状。"中华医学会精神医学分会主委李凌江教授指出,有患者辗转消化科、心内科5年才确诊,期间甚至被家人怀疑"装病骗保"。

二、科技破壁:一滴血如何透视心灵创伤?

这款名为DepreScan的检测技术,在华山医院完成的本土化验证显示:

· 灵敏度92.3%,特异性88.7%

· 可区分抑郁症与双相情感障碍

· 预测药物有效率提升至79%

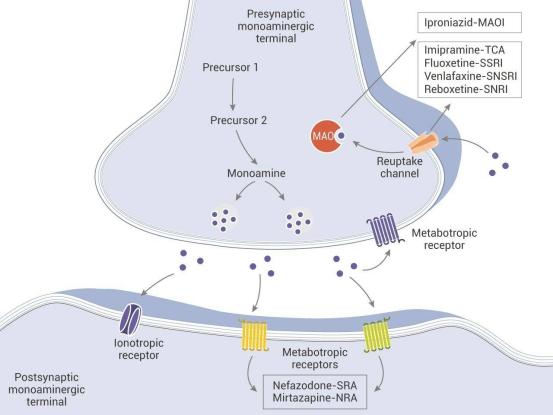

"就像给情绪做血常规。"主导研究的国内科学院心理所陈楚侨研究员解释,通过检测5种神经递质、3种炎症因子和1种表观遗传标记,能构建出个体化的"抑郁指纹"。

三、临床现场直击:被改写命运的真实故事

在深圳市康宁医院的临床观察中,46岁患者张先生的故事令人震撼:

· 传统量表诊断为"中度抑郁"

· 血液检测显示重度炎症反应

· 调整治疗方案后,汉密尔顿量表评分下降60%

"原来我的暴躁易怒是细胞因子风暴引起的。"张先生展示着手机里的检测报告,C反应蛋白数值从18.7mg/L降至2.1mg/L的过程,同步记录着他从自杀倾向到重掌公司的心路历程。

四、颠覆性突破背后的科学长征

翻开北大六院实验室的科研日志,那些被咖啡渍浸染的纸张记载着:

· 2015年发现IL-1β与快感缺失的剂量关系

· 2019年建立亚洲人群表观遗传数据库

· 2022年突破外周血替代脑脊液检测技术

"我们解剖了823例抑郁症患者遗体脑组织。"项目首席科学家陆林院士透露,团队最终找到外周血外泌体携带的mir-135a能准确反映前额叶皮质变化。

五、检测落地指南:这些变化与你息息相关

随着检测技术进入医保谈判目录,专家建议:

· 初诊患者:优先进行生物标记物分型

· 治疗抵抗者:检测药物代谢基因多态性

· 康复期人群:每季度监测神经可塑性指标

广东省精神卫生中心数据显示,采用检测指导用药后,患者平均起效时间从4.2周缩短至1.8周,治疗费用降低37%。

六、伦理争议:被量化的情绪需要怎样的温度?

在技术推广研讨会上,激烈的争论持续了5小时:

· 患者代表:"检测报告比自述更有说服力"

· 精神科医生:"可能加剧'唯指标论'"

· 伦理委员会:"需防范基因歧视风险"

"我们开发了动态解释系统。"项目伦理负责人申荷永教授展示的知情同意书,用动画形式演示"生物标记物不是命运判决书",并要求检测机构同步提供心理支持热线。

【结语】当医学遇见共情:疗愈的终极形态

在杭州某三甲医院的新检测室,28岁的舞蹈老师小林正凝视着报告单上的折线图。"原来我的身体一直在呼救。"她轻抚着标注谷氨酸波动的曲线,终于理解了那些莫名的疲惫。窗外,早樱正在绽放,就像无数曾被误解的生命,终将等来属于自己的春天。

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询