杨冰

杨冰 2024年4月,坦桑尼亚塞伦盖蒂草原上,成群的角马尸骸在烈日下腐烂,空气中弥漫着诡异的甜腥味。兽医发现迁徙动物群正成为裂谷热的“空中特洛伊”——携带病毒的蚊虫附着在角马皮毛间,借助季风实现跨地域传播。肯尼亚卫生部全新数据显示,裂谷热确诊病例同比激增470%,一场覆盖2500万头牲畜的超级免疫行动正在赤道线上展开。

一、死亡季风:病毒跨境的三大神秘通道

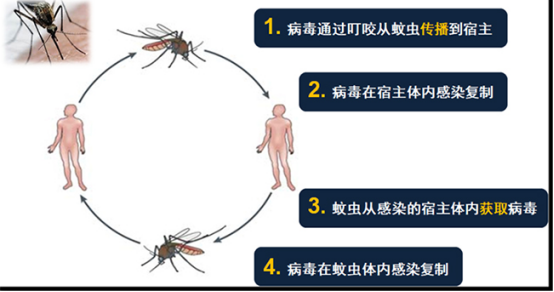

2024年传播链追踪:

· 动物迁徙走廊:塞伦盖蒂-马赛马拉生态系统的角马大迁徙,携带感染蚊群日扩散85公里

· 地下暗河网络:东非大裂谷含水层成为病毒越冬温床,旱季仍可检出活体病毒

· 跨境黑市交易:索马里兰的未检疫骆驼经吉布提港口流向也门,单船次最高检出23头阳性畜

气候驱动模型(联合国粮农组织数据):

· 印度洋偶极子正相位事件使东非降雨量超常137%,蚊虫繁殖速度提升至每48小时一代

· 夜间气温升高2.3℃致病毒在蚊体内复制效率提高41%

· 跨境沙尘暴携带感染蚊虫的最远记录达319公里(埃塞俄比亚至南苏丹)

二、基因暗战:变异毒株突破传统疫苗防线

测序警报(东非病毒研究所4月报告):

· S基因重组事件:2024毒株与2018年肯尼亚分离株相比,Gn/Gc蛋白发生9处关键突变

· 跨物种适应突变:NSs蛋白新增V117I突变,使病毒感染人类细胞效率提升6倍

· 抗药性进化:对氯菊酯抗性基因频率从12.3%飙升至67.8%

疫苗升级竞赛:

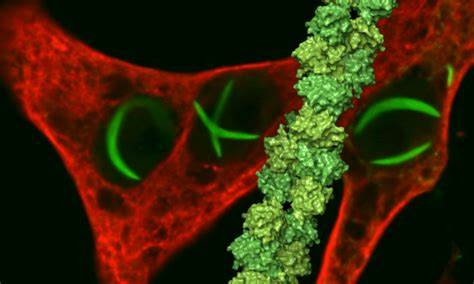

DNA疫苗:

肯尼亚国际畜牧研究所开发的多价疫苗,涵盖6种变异株抗原表位

动物实验显示中和抗体效价达传统疫苗的23倍

病毒载体疫苗:

使用水疱性口炎病毒(VSV)搭载裂谷热病毒Gc蛋白

单剂免疫即可在72小时内产生保护力

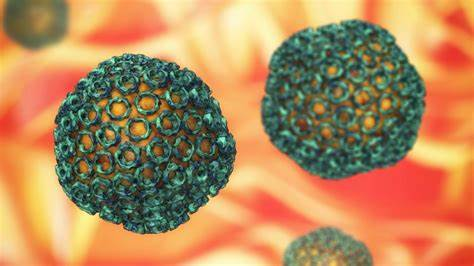

纳米颗粒疫苗:

中科院团队研发的铁蛋白自组装纳米颗粒,模拟病毒天然结构

冷链要求从-20℃放宽至2-8℃,适合牧区基层使用

三、免疫长城:四国联防的六大战略支点

2024联合行动计划:

· 地理屏障构建:沿维多利亚湖西岸建立纵深50公里的无蚊缓冲区

· 移动免疫部队:改装130辆越野车组成流动接种队,日处理牲畜8000头

· 卫星监测网络:利用北斗系统追踪30万头重点牧群的实时位置

· 风险预警算法:输入气象、植被、牲畜密度等18项参数,提前14天预测暴发风险

· 社区防控体系:培训4200名牧民担任疫情观察员,配备便携式核酸检测仪

· 跨境追溯机制:所有活畜交易强制植入电子耳标,数据共享至区域区块链

国内技术支援:

· 大疆农业无人机改装蚊虫消杀平台,单机日处理沼泽地300亩

· 华大基因车载式移动P3实验室,可在草原现场完成病毒全基因组测序

· 阿里巴巴开发AI蚊虫识别APP,准确率98.7%,牧民拍照即可上报疫情

四、生死防线:牧区家庭自保的九项铁律

三级防护体系:

1. 牲畜圈舍改造

· 安装40目不锈钢防蚊纱网(孔隙<0.4mm)

· 地面铺设1:3比例的生石灰与草木灰混合层

· 每10平方米悬挂1个拟除虫菊酯缓释包

2. 人员防护规范

· 接生羔羊时必须佩戴护目镜及N95口罩

· 处理流产胎畜采用三层塑料袋密封后深埋2米

· 疑似接触者每日口服维生素B1 200mg改变体味

3. 环境管理标准

· 畜栏周边50米内清除所有小型积水容器

· 每周喷洒苏云金杆菌(Bti)生物灭蚊剂

· 雨季期间牲畜饮水槽每日彻底换水3次

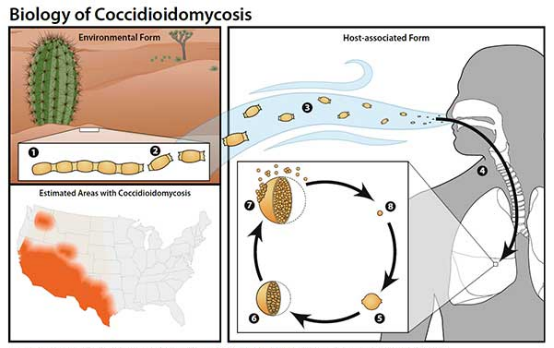

五、病毒溯源:揭开裂谷热的进化密码

基因考古发现:

· 在1900年的埃及骆驼标本中分离出最古老病毒株

· 刺突蛋白演化树显示,1997年肯尼亚大流行株与现今毒株存在12个共同突变

· 蝙蝠源性病毒重组证据:在坦桑尼亚菊头蝠体内发现99%相似度的NSs基因

跨物种传播实验(美国陆军传染病研究所数据):

· 骆驼感染后病毒血症可持续9天,每毫升血液含1.2×10^8个病毒颗粒

· 蚊虫叮咬阳性山羊后,最快54小时即具备传播能力

· 人类病例中68%存在与患病牲畜的体液接触史

气候临界点模型:

· 当连续5日平均气温>27.3℃且湿度>65%,疫情暴发风险指数将突破阈值

· 东非大裂谷地区每年符合传播条件的天数已从1980年的97天增至2024年的163天

六、全球警戒:构建人兽疫情防火墙

世界动物卫生组织(OIE)新规:

· 将裂谷热列为必须通报疫病,疫情确认后24小时内须启动国际通报

· 活畜出口国必须提供过去12个月的疫苗接种证明

· 跨境运输草料需进行60℃以上高温处理至少2小时

预警系统升级:

· 欧盟建立卫星遥感预警平台,监测东非植被指数异常波动

· 国内科学院部署30个自动气象站,实时追踪裂谷区微气候变迁

· Google Health开发疫情预测模型,整合社交媒体数据识别早期信号

国内防控体系:

· 所有入境活畜在指定隔离场观察21天,期间进行3次血清学检测

· 广州白云机场配备红外热成像仪,可0.3秒识别发热旅客

· 云南边境建成200公里防蚊隔离带,每公里部署智能诱蚊灯阵

结语:

当裂谷热的阴影笼罩非洲之角,人类与病毒的博弈早已超越国界。正如世卫组织总干事谭德塞所言:“在人畜共患病面前,地球村的所有居民都坐在同一条独木舟上。”