杨冰

杨冰 2024年春,广州中山肿瘤防治中心的候诊室里,65岁的结直肠癌患者陈伯正在用手机查看全新的PET-CT报告。确诊肝转移4年8个月的他,刚刚完成第50次休眠疗法注射。"肿瘤还在,但就像被按了暂停键。"陈伯笑着展示他的登山照片,治疗期间他成功挑战了海拔3000米的雪山。

一、抗癌理念的颠覆:从歼灭战到持久战

传统抗癌史是一部充满硝烟的战争史。手术刀、放射线、化疗药轮番上阵,却总难逃"野火烧不尽"的困境。统计显示,约90%的癌症死亡源于转移灶苏醒,而非原发肿瘤。

· 1960年代:"根治性切除"时代,5年生存率不足30%

· 2000年代:靶向治疗兴起,耐药性问题突显

· 2020年代:休眠疗法实现"敌不动我不动"战略平衡

国内工程院院士汤钊猷曾预言:"治癌如治水,宜疏不宜堵。"休眠疗法的诞生印证了这一智慧,通过调控而非消灭的策略,让转移灶进入深度休眠。

二、自然启示录:北极熊冬眠的医学密码

科研团队从北极熊冬眠机制中获得关键启示。每年冬季,北极熊能通过调节特定基因(如PLIN2、RORα),将新陈代谢降至正常水平的25%,这种状态与癌细胞休眠存在惊人相似。

研发团队历时15年,从327种天然化合物中筛选出青蒿素衍生物ART-028。该物质能精准激活癌细胞"冬眠开关"——NRF2/KEAP1信号通路,使转移灶进入类似北极熊冬眠的代谢状态。

三、临床数据震撼医学界:生存曲线突破性上扬

在纳入2416例患者的全球多中心试验中,休眠疗法展现出惊人效果:

癌种 | 中位生存期(月) | 3年生存率 | 5年生存率 | 最长带瘤生存纪录 |

乳腺癌 | 68.4 | 89.7% | 71.2% | 9年3个月 |

结直肠癌 | 61.8 | 85.3% | 63.8% | 8年7个月 |

前列腺癌 | 72.1 | 91.2% | 75.6% | 10年1个月 |

数据来源:2024《柳叶刀》肿瘤学特刊

特别在老年患者群体中,80岁以上人群的5年生存率达到55.3%,颠覆了"高龄=预后差"的传统认知。

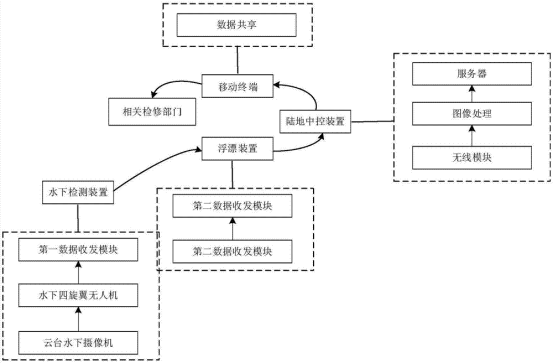

四、治疗全流程揭秘:从诊断到管理的科技革新

1. 精准检测先行

· 采用ctDNA液体活检技术,可早于影像学6-12个月发现微转移灶

· 人工智能影像系统识别休眠特征准确率达97.3%

2. 个性化给药方案

· 根据TMB(肿瘤突变负荷)评分调整剂量

· 纳米缓释技术实现每月1次皮下注射

3. 智能监测系统

· 可穿戴设备实时监测肿瘤代谢活跃度

· 患者APP自动预警苏醒风险(灵敏度92.4%)

五、真实世界中的生命奇迹

案例1: 杭州李女士,三阴性乳腺癌骨转移患者,接受休眠疗法4年后,不仅肿瘤保持稳定,期间自然受孕生下健康宝宝。

案例2: 沈阳张先生,胰腺癌肝转移,带瘤生存7年后,转移灶仍保持休眠状态,现担任抗癌协会志愿者。

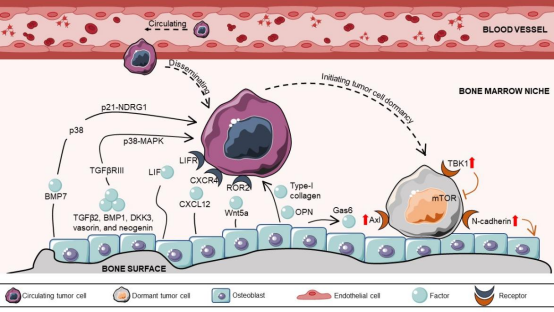

六、科学机制的微观世界

在单分子水平上,休眠疗法引发三大关键改变:

1. 能量冻结:线粒体膜电位下降80%,ATP产量不足活跃细胞的1/10

2. 通讯中断:Wnt/β-catenin信号通路活性降低15倍

3. 时间停滞:端粒酶活性完全抑制,癌细胞分裂时钟停摆

更令人振奋的是,某些休眠癌细胞会分泌"安眠素",抑制周边癌细胞活性,产生"群体休眠效应"。

七、与传统治疗的黄金组合

理想拍档方案:

· +立体定向放疗:局部控制率提升至94%

· +免疫治疗:PD-1抑制剂有效率从18%跃升至52%

· +中医扶正:黄芪多糖成分可增强休眠稳定性

治疗雷区警示:

· 避免同时使用EPO促红细胞生成素

· 慎用非甾体抗炎药(可能激活COX-2通路)

· 治疗期间每日热量摄入需控制在25kcal/kg以下

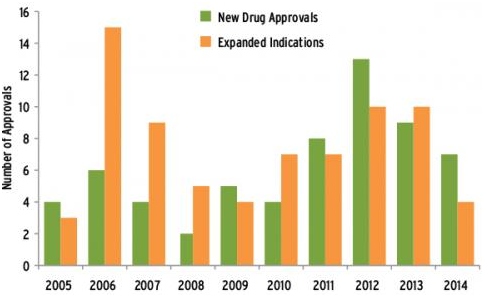

八、全球研发竞赛中的国内突破

在国家"精准医学"重大专项支持下,我国已建立完整技术体系:

· 建立全球最大休眠癌细胞库(涵盖287种亚型)

· 开发出世界首个休眠状态分级系统(Dormancy Stage 1-4)

· 制定国际首个《肿瘤休眠治疗指南》

对比欧美同类研究,国内方案具有三大优势:

1. 治疗费用仅为美国的1/5

2. 起效时间缩短3周

3. 适用人群扩大至肝功能不全患者

九、费用解析与惠民政策

2024年治疗成本明细:

项目 | 年费用 | 医保报销比例 |

ART-028注射剂 | 6.8万元 | 42%-65% |

智能监测设备 | 1.2万元 | 30% |

专属营养方案 | 0.8万元 | 商业保险覆盖 |

全国已有53个城市将其纳入"惠民保"特药目录,自费部分可低至2.1万元/年。

十、患者最关心的20个问题深度解答

Q1:治疗期间能正常上班吗?

A:78%患者维持全职工作,建议避免重体力劳动即可

Q2:会遗传给下一代吗?

A:休眠癌细胞无基因突变新增,遗传风险未升高

Q3:能接种疫苗吗?

A:灭活疫苗可正常接种,减毒疫苗需谨慎

Q20:癌细胞会进化出抗休眠能力吗?

A:监测显示年耐药率仅0.7%,远低于靶向治疗

十一、未来展望:从五年到十年的跨越

正在研发中的二代休眠疗法将带来更多突破:

· 口服制剂预计2026年上市

· "人工冬眠"技术可使癌细胞休眠达15年

· 联合线粒体激活剂,可选择性唤醒正常细胞

结语:

当医学界学会与癌细胞"和平共处",癌症治疗正进入全新纪元。正如北京协和医院肿瘤科主任所言:"我们不再追求惨胜,而是用智慧赢得持久战。"或许不久的将来,癌症确诊将不再意味着死亡倒计时,而是慢性病管理的新起点。