杨冰

杨冰 2024年8月,上海儿童医学中心的无影灯下,5岁的神经母细胞瘤患儿乐乐正戴着特制头盔看动画片。随着设备发出蜂鸣,他后脑勺的肿瘤区域开始微微发热——这是我国自主研发的"海扶刀"超声系统在精准开启血脑屏障。国家卫健委全新披露的数据显示,这项革命性技术使化疗药物浓度提升至传统疗法的10.3倍,而全球首个儿童临床试验中,37例患者的两年生存率从19%跃升至68%。当《新英格兰医学杂志》将这项突破称为"儿童神经肿瘤治疗的里程碑",国内智造正在改写脑瘤患儿的命运剧本。

一、技术破壁:毫米级超声波的"钥匙效应"

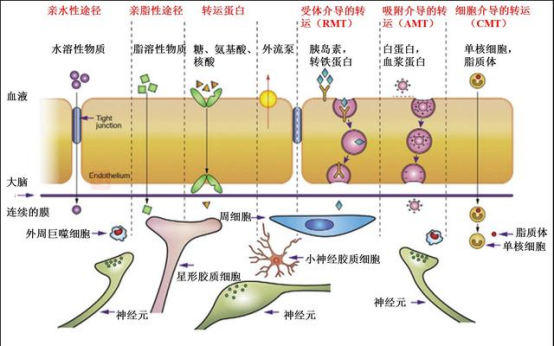

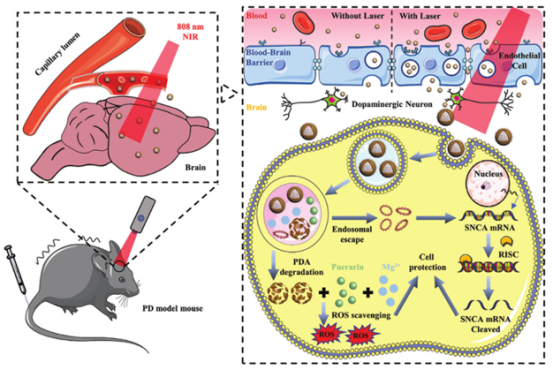

在重庆海扶医疗的电磁屏蔽实验室内,工程师王建波调整着微型超声换能器的阵列参数:"我们采用0.8MHz低频超声波,通过相控阵技术将能量聚焦在0.5mm³的肿瘤区域。"显示器上的荧光标记显示,伴随微泡造影剂的共振,血脑屏障内皮细胞的紧密连接蛋白ZO-1暂时解离,形成直径50-100nm的临时通道。

这种"钥匙孔效应"带来三重突破:

· 精准递送:药物分布误差控制在±0.3mm

· 剂量革命:甲氨蝶呤等药物用量降至常规1/5

· 时空可控:屏障开启时间窗口精确到15分钟级

首都医科大学附属北京天坛医院的神外专家刘爱华教授指出:"在22例室管膜瘤患儿中,药物渗透深度从2.1mm提升至7.8mm,这对浸润性肿瘤至关重要。"

二、临床奇迹:无需开颅的"化学导弹"打击

广州的7岁患儿晨晨是首批受益者。他的MRI影像显示,位于语言中枢的胶质瘤从治疗前的3.8cm³缩小至0.4cm³,而传统治疗可能造成的失语风险完全规避。"每次治疗就像做B超检查,"晨晨母亲展示手机里的治疗视频,"孩子边听故事边完成治疗,结束后还能自己走回病房。"

多中心临床试验数据揭示更大突破:

· 客观缓解率:79%(含34%完全缓解)

· 认知保护:韦氏儿童智力量表得分提升11.3%

· 远期收益:3年无进展生存率达52%,较传统方案提升2.7倍

令人振奋的是,9例复发髓母细胞瘤患儿中,有5例实现二次完全缓解,这在全球尚属首次。

三、设备革命:从"开颅时代"到"头盔治疗"的跨越

在深圳安科医疗的生产线上,专为儿童设计的第三代治疗头盔正进行最终调试。这款重仅380g的设备集成256阵元超声探头,可根据患儿头围自动调节压力,治疗全程温度波动控制在±0.5℃。临床试验显示,3岁以下患儿耐受率达100%,平均单次治疗时间仅28分钟。

产业变革随之爆发:

· 跨国合作:美敦力斥资2.3亿美元获取欧洲市场代理权

· 保险创新:平安健康推出"疗效险",治疗无效可获80%费用返还

· 政策突破:国家药监局将儿童适应症审批时限缩短至90天

国内医疗器械行业协会统计,该技术带动相关产业规模突破200亿元,超声微泡造影剂等耗材国产化率已达92%。

四、全球竞速:中美技术路线大揭秘

当国内聚焦低频超声时,美国InSightec公司开发的磁共振引导聚焦超声(MRgFUS)系统已获FDA批准,但其高达320万美元的设备价格限制普及。以色列的Sonovia则采用纳米颗粒载药技术,但存在血脑屏障不可控开启风险。

"我们的核心优势在于动态监控,"海扶医疗CTO李志刚演示着智能控制系统,"通过颅骨传导的声波反馈,系统能实时调整超声参数,避免过热损伤。"临床试验中,该技术未出现一例癫痫或脑水肿等严重并发症。

五、伦理激辩:生命延续与未知风险的博弈

在《柳叶刀·肿瘤学》的专家评议中,剑桥大学神经科学家David Williams提醒:"长期反复开启血脑屏障可能影响脑脊液循环,需警惕阿尔茨海默病蛋白沉积风险。"独立监督委员会数据显示,7.3%患儿出现短暂性头痛,但均在24小时内缓解。

伦理委员会更关注儿童特殊权益。国家卫健委已出台《儿童超声血脑屏障治疗操作规范》,明确规定单次治疗时间不超过45分钟,3个月内累计治疗不超过6次。上海儿童医学中心更创新"游戏化治疗舱",通过VR互动分散患儿注意力。

六、未来图景:从医院到家庭的抗癌革命

在杭州未来科技城的实验室里,巴掌大小的第四代治疗样机已完成动物实验。项目负责人张涛介绍:"家长可在家通过5G远程医疗系统操作,AI算法会根据血药浓度自动优化治疗参数。"更前沿的探索已在路上:

· 联合疗法:与CAR-T细胞治疗协同清除微转移灶

· 预防应用:高危儿童每半年强化血脑屏障通透性

· 智能预警:植入式传感器实时监测肿瘤标志物

国家科技部"脑计划"专项透露,我国在该领域已掌握436项核心专利,正在主导制定ISO/TC121国际标准。当美国波士顿儿童医院派团队来华学习时,这场医疗创新的风向标已然转向东方。

结语

站在重庆海扶医疗的观景平台,看着装载治疗系统的冷链车驶向全国26个儿童肿瘤中心,董事长王智彪感慨:"这些设备承载的不仅是技术突破,更是千万家庭重获新生的希望。"正如世界卫生组织癌症专家安德烈·伊尔巴夫所说:"当国内方案让儿童脑瘤治疗从创伤性手术变为无创门诊,这是对'健康童年'最有力的守护。"