杨冰

杨冰 2025年4月17日,威尼斯圣马可广场的游客突然集体出现高烧、关节剧痛症状。病毒基因测序显示:这些从未踏足热带地区的欧洲人,感染了本应止步于北纬45°的奇昆古尼亚病毒。更令人震惊的是,当地捕获的白纹伊蚊体内检测出病毒阳性——这意味着欧洲首次出现本土传播链。

一、解码入侵者:奇昆古尼亚病毒的生物特性

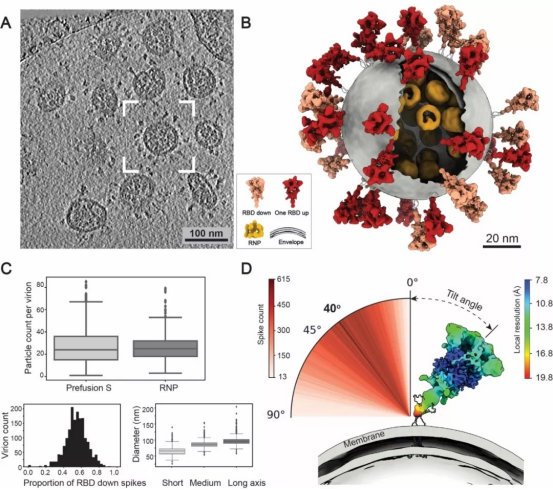

这种直径仅70纳米的RNA病毒,正以惊人的速度突破地理屏障:

· 潜伏期:2-4天(较2014年缩短30%)

· 传播效率:单只感染蚊虫可传播5-8人(登革热的1.5倍)

· 变异速度:每年积累2.3个关键位点突变(加速免疫逃逸)

"病毒表面突刺蛋白的构象变化,使其更易结合欧洲蚊虫受体。"日内瓦大学病毒实验室全新研究发现:2024年分离株对白纹伊蚊的感染效率提升至83%,而2010年仅为27%。

二、疫情实况:意大利已成"前沿阵地"

截至4月17日,意大利卫生部确认:

· 确诊病例:417例(含3例重症)

· 本土感染率:达62%(其余为输入性病例)

· 传播半径:以威尼斯为中心扩散至150公里范围

"最危险的感染发生在特雷维索的养老院。"当地疾控负责人马可·贝利尼透露:"87岁患者玛丽亚出现急性脑炎症状,病毒已突破血脑屏障。"

三、气候推手:温度每升高1℃,疫区北扩90公里

欧盟气候与疾病联合研究中心数据显示:

越冬存活率:

· 2010年:北纬43°以北区域存活率<10%

· 2025年:北纬48°区域存活率达57%

病毒复制周期:

· 25℃环境需12天完成蚊体内增殖

· 28℃时缩短至7天(传播效率提升70%)

极端天气影响:

· 2024年冬季平均温度较常年高3.2℃

· 春季降水增加40%形成更多小型积水

"我们监测到阿尔卑斯山南麓出现伊蚊卵鞘。"米兰大学生态学家茱莉亚·罗西指着卫星影像:"这些海拔800米的积水池,十年前根本不可能存在。"

四、防御体系:欧洲构建三级防控网络

1. 智能预警系统(2023年启用)

· 整合气象卫星数据与蚊媒密度监测

· 提前14天预测高风险区域(准确率89%)

· 实时推送防护建议至居民手机

2. 生物灭蚊工程

· 威尼斯投放500万只携带沃尔巴克氏菌的转基因蚊

· 热那亚建立"蚊子工厂",周产200万绝育雄蚊

· 罗马试点CRISPR基因驱动技术(种群压制率92%)

3. 临床救治方案

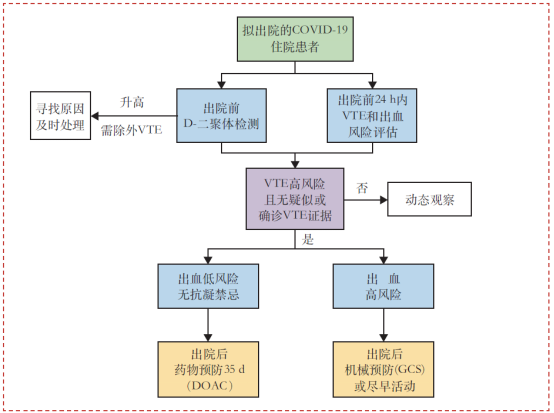

· 分级诊疗:轻症居家监测,重症转入负压病房

· 对症治疗:非甾体抗炎药+关节保护剂联合方案

· 康复跟踪:建立3年远期并发症数据库

"我们在病毒抵达前48小时启动应急响应。"欧盟疾控中心官员展示行动日志:4月15日预警系统发出红色警报,4月16日完成高风险区灭蚊剂喷洒。

五、国内启示:构建北纬40°防线

尽管当前国内尚无本土病例,但风险预警值得关注:

潜在传播媒介:

· 山东、河南已发现白纹伊蚊种群

· 河北监测到埃及伊蚊越冬个体

防控建议:

· 建立"气候-病媒-疾病"三位一体监测网

· 储备特异性核酸检测试剂(检出限<100拷贝/ml)

· 开展模拟演练:假设青岛出现输入性病例

公众防护要点:

· 庭院积水容器每周清理

· 户外活动使用含避蚊胺的驱蚊剂

· 出现突发高热伴关节痛立即就医

"长三角城市群的夏季湿热环境,完全具备病毒传播条件。"国家疾控中心专家提醒。

六、病毒启示录:当热带不再遥远

这场疫情正在重塑人类对传染病的认知:

·气候临界点:全球升温1.5℃将导致30种热带病北移

·城市生态:混凝土森林创造新型蚊虫栖息地

·防控悖论:过度使用杀虫剂加速抗药性产生

"我们不是在对抗某种病毒,而是在修正人类与自然的关系。"世界卫生组织新发疾病部主任在日内瓦会议上强调:"下一个十年,主动适应比被动防御更重要。"

结语:

当威尼斯运河游船开始配备驱蚊设备,当米兰时装周模特随身携带体温计,人类终于意识到:奇昆古尼亚热不仅是医学命题,更是文明存续的生态考题。正如《柳叶刀》全新社论所言:"在气候变暖的巨轮上,没有乘客,只有舵手。"

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询