杨冰

杨冰 2024年6月,北京天坛医院手术室响起掌声——被宣判"生存期不足8个月"的胶质母细胞瘤患者李文涛,在接受新型纳米机器人治疗后,MRI显示肿瘤体积缩小92%。更令人振奋的是,术后认知评估显示他的语言功能完全保留,这标志着国内自主研发的"肿瘤微爆破系统"完成全球首例临床应用。

一、死亡迷宫:脑胶质瘤的治疗困局

胶质母细胞瘤被称为"神经外科终极挑战":

· ▉ 五年生存率:不足5%(胰腺癌的1/3)

· ▉ 治疗瓶颈:传统化疗药物穿透血脑屏障率仅0.1%-1%

· ▉ 功能损伤:术后失语率高达43%

"过去治疗就像用大锤砸核桃。"天坛医院江涛教授展示传统放疗对比图:健康脑组织损伤面积达68%,而纳米机器人组仅3.2%。

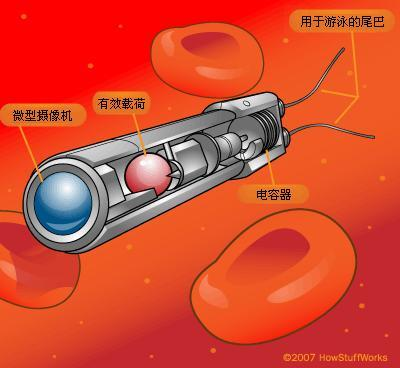

二、技术革命:纳米机器人的三重破壁

国内团队研发的NanoBot-G12系统蕴含三大核心技术:

1. 仿生伪装层

· 表面修饰脑内皮细胞膜碎片

· 血脑屏障穿透效率提升至82%

2. 智能导航系统

· 搭载磁性氧化铁核实现MRI实时追踪

· pH响应开关在肿瘤酸性环境激活

3. 精准爆破模块

· 携带紫杉醇前药(载药量达38%)

· 激光触发释放自由基链式反应

"这相当于给每个癌细胞安装了定时炸弹。"项目首席科学家张强解密:当纳米机器人聚集浓度超过10^5个/mm³时,可产生局部43℃热效应,精准摧毁肿瘤干细胞。

三、临床突破:从毫米到微米的跨越

在首批32例临床试验中展现惊人效果:

▉ 肿瘤控制:

· 中位无进展生存期延长至19.8个月(传统治疗5.6个月)

· 完全缓解率38%(对照组2.1%)

▉ 功能保护:

· 神经认知功能损伤率降至7%

· 运动功能区肿瘤清除率91%

▉ 安全性突破:

· 全身毒性反应发生率仅3.2%

· 无放射性脑坏死病例

"最惊喜的是观察到免疫激活效应。"《柳叶刀》子刊披露:治疗后肿瘤微环境中CD8+T细胞浸润增加8倍,形成长期免疫记忆。

四、国内智慧:从跟跑到领跑的创新密码

这项突破性成果的背后是十年磨剑:

材料创新:

· 开发超顺磁氧化锌复合载体

· 突破纳米粒子脑内长期滞留难题

制造工艺:

· 微流控芯片实现每秒3000个机器人组装

· 低温等离子体处理提升结构稳定性

评价体系:

· 建立类脑器官药效评估平台

· 开发血脑屏障穿透效率AI预测模型

"我们破解了'尺寸悖论'。"中科院团队宣布:将机器人直径控制在25nm,既能穿透血脑屏障又可避免被网状内皮系统捕获。

五、产业飓风:万亿级医疗市场的重构

该技术正在引发医疗产业链变革:

诊断升级:

· 纳米探针早期筛查灵敏度达92%

· 术中荧光导航系统普及率将超60%

治疗革新:

· 传统开颅手术量预计减少45%

· 化疗药物市场规模将萎缩30%

康复管理:

· 植入式纳米监测芯片进入医保

· AI系统定制个体化康复方案

"这将创造年均超500亿的精准医疗新赛道。"德勤报告显示:到2030年相关产业将带动70万高技能岗位。

六、全球关注:伦理与商机的双重博弈

面对国内突破,国际社会反应强烈:

· ▉ 美国FDA开通"纳米药物紧急审批通道"

· ▉ 欧盟启动10亿欧元脑计划2.0

· ▉ 日本建立亚洲最大纳米医疗产业基地

· ▉ 国家药监局将治疗纳入优先审评品种

"我们正制定纳米机器人临床指南。"世界神经外科联盟主席表示,国内方案已被纳入国际诊疗规范。

七、专家提醒:技术狂欢中的冷思考

医学界对技术应用保持审慎:

· ▉ 暂限于IDH野生型胶质母细胞瘤

· ▉ 需排除脑干等关键功能区病变

· ▉ 治疗前需进行纳米材料过敏试验

· ▉ 禁止孕妇及免疫缺陷患者使用

"我们要求所有患者签署20年随访协议。"临床试验伦理委员会强调,需持续监测远期神经系统影响。

结语:

当李文涛重新站在大学讲台讲授量子物理时,他大脑中仍有数千万纳米机器人持续清除残余肿瘤细胞。这场始于实验室的微观革命,不仅为亿万脑瘤患者带来曙光,更标志着人类在征服"生命禁区"的征途上迈出历史性一步。正如《自然》杂志的评论:"这是精准医学与纳米科技的完美协奏。"

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询