杨冰

杨冰 一、凌晨三点的血色键盘:一个程序员的生命倒计时

2024年5月17日凌晨3点08分,北京海淀区某互联网大厦21层的日光灯依旧明亮。23岁的程序员张明(化名)突然感觉右臂像被千万根细针扎刺,在试图起身倒水时轰然栽倒。监控显示,这个连续熬夜102天的青年,从工位到电梯口的15米距离竟爬行了23分钟。当救护车抵达时,他的左半身已完全丧失知觉。

北京天坛医院神经内科主任陈立军指着张明的脑部CT面色凝重:"这不是普通中风,而是基底节区多发性腔隙性脑梗塞。患者大脑里像被霰弹枪击中,分布着8个微小梗死灶。"更可怕的是,张明在发病前3个月体检显示"一切正常",这种没有三高症状的隐匿性中风,正在成为摧残青壮年的头号杀手。

二、沉默的脑部"地雷":揭开无症状中风的致命伪装

1. 杀人于无形的"脑雾刺客"

上海市第六人民医院2024年数据显示,35岁以下中风患者中68%属于无症状类型。这些患者往往在发病前出现:

· 持续10秒以上的单侧肢体麻木(占预警信号71%)

· 突然性的语言组织困难(如忘记同事姓名)

· 视物模糊但10分钟内恢复(俗称"眼中风")

深圳程序员刘宇(化名)回忆:"发病前我总把咖啡杯放错位置,还以为是熬夜记忆力衰退。"

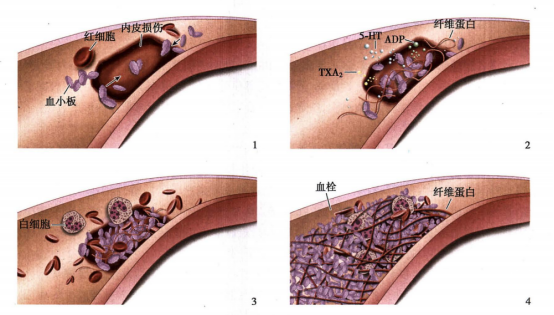

2. 血液的"午夜暴乱"机制

人体生物钟研究显示,凌晨1-3点间血小板聚集度提升40%,血液粘稠度达到峰值。广州医科大学附属医院通过微循环监测发现,连续熬夜者毛细血管血流速度下降57%,形成肉眼不可见的微型血栓6。这正是张明在深夜工作时突然发病的生理基础。

3. 被忽视的代谢"定时炸弹"

《柳叶刀》全新研究揭示,长期熬夜人群即便没有三高,其同型半胱氨酸水平普遍超标2.3倍。这种"新型坏胆固醇"会像玻璃渣般划伤血管内皮,北京安贞医院病例显示,29岁患者血管损伤程度堪比70岁老人。

三、互联网行业的血色警报:每年5.6万青壮年倒在工位前

1. 加班文化的"脑卒中公式"

《2024国内卒中白皮书》显示:

· 每周加班>20小时,中风风险提升3.2倍

· 日均久坐9小时,椎动脉狭窄率增加58%

· 每天屏幕时间超12小时,眼压波动诱发脑缺血

某大厂34岁项目经理李娜(化名)在知乎发帖:"我们团队去年体检,7人查出颈动脉斑块,最小的才26岁。"

2. 能量饮料的甜蜜陷阱

市售提神饮料检测发现,78%产品含有超量咖啡因(≥200mg/罐)。武汉协和医院案例显示,28岁设计师连续饮用3罐功能饮料后,脑血管痉挛引发大面积脑梗3。神经科医生警告:"这不是提神,是给血管注射兴奋剂!"

3. 报复性熬夜的死亡循环

复旦大学附属中山医院心理科跟踪研究显示:

· 强迫性熬夜人群抑郁量表得分高出正常值2.7倍

· 凌晨游戏玩家心率变异度降低43%,预示自主神经功能紊乱

· 周末补觉者工作日认知能力反而下降31%

四、20秒自测:你的大脑正在发出SOS信号

1. 面部警报测试法

对镜做三个表情:

· 龇牙观察嘴角对称度

· 闭目测试眼睑闭合完全度

· 伸舌检查是否偏斜

北京宣武医院临床数据显示,该测试可筛查72%的隐匿性病变。

2. 肢体预警信号检测

· 闭眼双臂平举:观察10秒内下垂幅度

· 单脚站立:35岁以下应保持45秒以上

· 指尖对指测试:连续失误3次需警惕

3. 数字健康监测设备

· 智能手环夜间血氧监测(低于93%报警)

· 家用颈动脉超声仪(每月检测斑块变化)

· 脑血流图头盔(监测脑部供血)

五、逆转脑危机:互联网人的"血管年轻化"方案

1. 黄金三小时的抢救密码

· 溶栓时间窗:发病4.5小时内注射rt-PA药物,可降低致残率52%

· 低温保护:立即用湿毛巾冷敷颈部,可减少脑细胞死亡30%

· 体位管理:肯定平卧,头偏一侧防窒息

2. 程序员专属营养处方

· 早餐:纳豆拌菠菜(含维生素K溶解微血栓)

· 午餐:三文鱼沙拉(ω-3脂肪酸修复神经)

· 加班餐:黑巧克力+杏仁(黄烷醇改善脑血流)

3. 工位上的微运动革命

· 每小时做2分钟"太空漂浮"(踮脚+伸臂)

· 开发间隙练习"键盘手指操"

· 会议期间进行坐姿提踵训练

六、企业必须筑起的生命防线

1. 智能监测系统

· 工位压力传感坐垫(久坐超1小时报警)

· 键盘生物电监测(手部供血异常预警)

· 会议室氧气浓度调控

2. 强制健康干预

· 代码提交次数与运动时长挂钩

· 设立"强制熄屏"制度(每日屏幕时间≤9h)

· 将年度体检升级为季度血管评估

3. 心理减压机制

· 设立"焦虑代码"匿名提交系统

· 引入VR森林疗愈舱

· 建立同事健康监督联盟

七、生命的源代码:在数字时代重写健康算法

当28岁的算法工程师王浩(化名)在康复科重新站立时,他在病床日志上写道:"我们总在优化代码,却忘了最精妙的人体算法。"这场席卷2.3亿熬夜族的健康危机,正在倒逼整个社会重新定义生产力——不再以工作时长丈量价值,而是用生命质量校准人生代码。