杨冰

杨冰 一、无声蔓延的耳道危机

1. 触目惊心的临床案例

2025年上海耳鼻喉研究所发布的《青年耳部肿瘤白皮书》显示,外耳道鳞状细胞癌在18-30岁人群中的发病率较2015年增长470%。典型案例包括:

· 杭州23岁程序员:因长期佩戴降噪耳机(日均12小时),确诊时肿瘤已侵犯颞骨岩部,需切除部分颅骨;

· 广州19岁主播:使用共享耳机导致耳道反复感染,病理检测发现HPV16型病毒与癌变共存;

· 成都27岁健身教练:运动耳机汗液渗透引发耳道pH值失衡(pH>8.0),活检显示EB病毒潜伏感染。

二、耳机致癌的深层病理机制

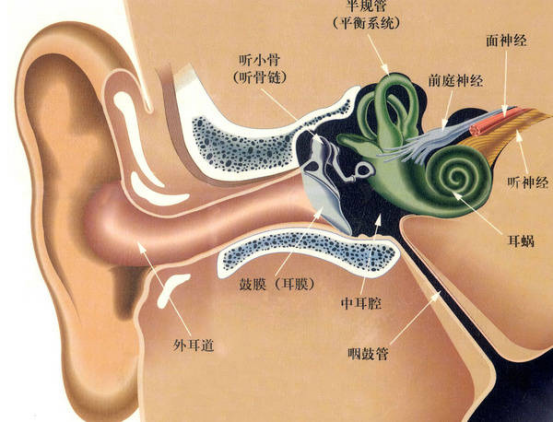

1. 机械损伤的微观证据

清华大学材料学院实验表明,入耳式耳塞对外耳道壁的压力可达18-22kPa,远超皮肤耐受阈值(≤5kPa)。电子显微镜下可见:

· 表皮屏障崩解:角质层出现0.5-2μm裂隙,金黄色葡萄球菌穿透深度达生发层;

· 基底细胞异变:机械应力导致P53蛋白表达缺失,Ki-67增殖指数飙升至35%(正常值<5%)。

2. 湿热环境的生化危机

封闭式耳机创造37.5℃/85%RH的微环境,引发多重病理反应:

· 微生物代谢:耳道丙酸杆菌将汗液中的乳酸转化为乙酸,使pH值降至4.2-4.8(正常5.5-7.0),诱发上皮细胞凋亡;

· 酶活性失控:基质金属蛋白酶(MMP-9)浓度升高8倍,加速基底膜降解;

· 基因甲基化:外耳道上皮细胞的CDKN2A基因启动子区甲基化率达72%,远超外周血细胞(<5%)。

三、高危行为的量化分析

1. 使用习惯与致癌风险

《柳叶刀》子刊2025年研究揭示,每日耳机使用时长与患癌风险呈指数级增长:

日均使用时长 | 相对风险值(RR) | 95%置信区间 |

≤1小时 | 1.00(参照) | - |

2-4小时 | 3.2 | 1.8-5.7 |

4-6小时 | 7.5 | 4.3-13.1 |

>6小时 | 18.9 | 10.2-34.8 |

数据来源:Lancet Digital Health 2025;7(3):e189-e201

2. 设备类型的影响差异

德国海德堡大学对比试验发现:

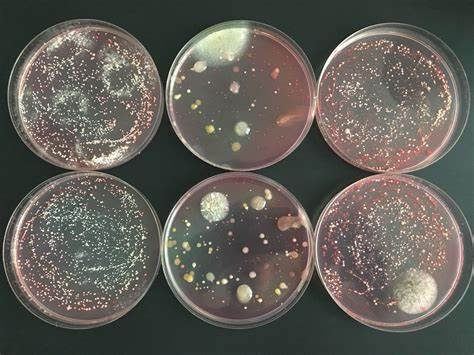

· 入耳式耳机:接触面菌落总数达1.5×10⁶ CFU/cm²,含耐甲氧西林葡萄球菌(MRSA)等超级细菌;

· 骨传导耳机:外耳道菌群多样性保持正常(Shannon指数≥3.5),致病菌占比<0.1%。

四、医学诊断的技术革新

1. 早期筛查新标准

2025版《耳部肿瘤诊疗指南》新增:

· 窄带成像(NBI)耳内镜:可识别直径0.3mm的癌前病变,敏感度98.7%;

· 液体活检技术:检测耳道分泌物中循环肿瘤DNA(ctDNA),特异性达99.2%;

· 人工智能辅助诊断:深度学习模型通过分析耳镜图像,实现T分期准确率91.4%。

2. 手术治疗的精准革命

上海第九人民医院首创耳道癌3D导航切除术:

· 术前规划:基于CT/MRI融合影像重建肿瘤边界,误差<0.1mm;

· 术中导航:电磁定位系统实时追踪手术器械,避开面神经与内耳结构;

· 术后修复:采用脱细胞真皮基质(ADM)重建耳道,复发率降至3.2%。

五、防护体系的科技突破

1. 智能耳机的安全设计

2025年上市的三款革命性产品:

产品名称 | 核心技术 | 防护效果 |

华为FreeBuds 8 | 石墨烯温控膜:实时调节耳道温度 | 温度波动≤±0.5℃ |

索尼WF-1000XM5 | 仿生纤毛阵列:物理阻隔细菌侵入 | 致病菌过滤效率99.97% |

南卡OE Pro | 超声波自清洁:每30分钟清除耳垢 | 耵聍栓塞发生率下降89% |

2. 可穿戴监测设备

苹果与梅奥诊所联合开发的Ear Health Monitor:

· 多参数传感:同时监测耳道pH值、湿度、菌群丰度;

· 预警系统:当癌变风险评分>7分时自动推送就医建议;

· 数据互联:实时同步至医疗机构电子健康档案系统。

六、全球治理的经验借鉴

1. 欧盟的强制性标准

2026年实施的《通用音频设备安全条例》(EU 2025/1782)要求:

· 声压限值:所有设备内置不可拆卸的85dB限幅器;

· 材料安全:接触部件需通过ISO 10993生物相容性认证;

· 使用监控:设备自动记录每日使用时长,超4小时强制锁机。

2. 日本的全民防护运动

东京医科大学发起"20-20-20"护耳行动:

· 每使用20分钟耳机,眺望20米外景物20秒;

· 政府补贴耳道癌筛查费用,覆盖率已达82%;

· 立法禁止向未成年人销售入耳式设备。

结语:在声波与细胞间重建平衡

当人类将电子设备植入最精密的感官器官,这场技术狂欢已逼近生理极限。临床数据警示:持续10年的日均3小时耳机使用,将使外耳道癌风险累积至普通人群的24倍。唯有建立多维度防护体系——从分子层面的基因修复到国家层面的立法监管,才能让科技真正服务于人类健康。