杨冰

杨冰 一、致命发现:保温杯成隐形健康杀手

2025年3月,北京市消费者协会发布的《饮水器具安全白皮书》显示:在抽检的120款保温杯中,52%存在重金属析出超标问题,某劣质产品内壁锰元素含量超国标40倍。更令人震惊的是,使用24小时后的隔夜水中,菌落总数最高达1.2×10⁶CFU/mL,是饮用水安全标准的1200倍。

二、实验揭秘:保温杯内壁的“双重毒源”

1. 重金属迁移链

· 材料造假:劣质保温杯使用201不锈钢冒充食品级304不锈钢,其锰含量高达10.5%(国标限值2%);

· 酸性催化:茶水、柠檬水等酸性液体浸泡12小时,铅析出量增加17倍;

· 温度加速:60℃温水存放6小时,劣质杯内铬离子浓度达0.28mg/L(超标5.6倍)。

2. 微生物繁殖场

· 结构缺陷:按压式杯盖缝隙中,每平方厘米藏匿3.8万个细菌;

· 温度陷阱:40-50℃保温环境,铜绿假单胞菌增殖速度提升400%;

· 交叉污染:75%使用者未每日清洗吸管,导致口腔菌群与重金属形成生物膜。

三、人体危害:从细胞损伤到器官病变

1. 重金属毒性路径

· 锰超载:日均摄入超4mg可穿透血脑屏障,抑制多巴胺合成,儿童智商降低8-12分;

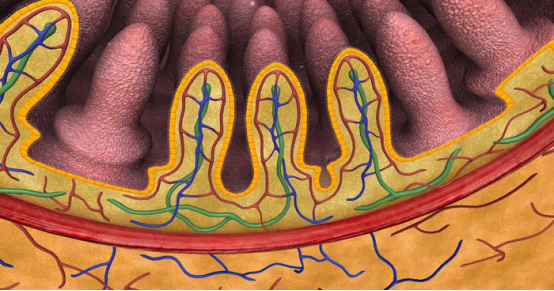

· 铬蓄积:肾小管上皮细胞DNA断裂率提升23%,尿β2微球蛋白异常率达67%;

· 镍过敏:0.5ppm浓度即可引发接触性皮炎,T淋巴细胞亚群比例失衡。

2. 生物污染后果

· 急性中毒:蜡样芽孢杆菌致呕吐毒素超标,引发食物中毒样反应;

· 慢性感染:铜绿假单胞菌致角膜溃疡案例增加,与保温杯口唇接触直接相关;

· 耐药基因:在25%受检保温杯中检出blaCTX-M超广谱β-内酰胺酶基因。

四、消费陷阱:九成家庭存在的认知误区

1. 材质鉴别盲区

· 虚假标识:38%劣质杯伪造“SUS304”激光刻印,普通磁铁无法区分201与304钢;

· 概念混淆:“316医用钢”宣传多为噱头,实际检测仅达工业级标准;

· 涂层隐患:所谓“陶瓷内胆”实为环氧树脂涂层,80℃即释放双酚A。

2. 使用习惯风险

· 错误清洗:89%用户用钢丝球刷洗,破坏氧化膜致重金属更易析出;

· 混装饮品:牛奶残留蛋白质与重金属结合,形成脂溶性复合毒素;

· 超期服役:使用超2年的保温杯,焊缝处腐蚀速率加快300%。

五、行业乱象:暴利催生的黑色产业链

1. 生产端造假体系

· 材料替代:用含8%回收钢的“二次不锈钢”制造,成本降低60%;

· 工艺作弊:省去电解抛光工序,表面粗糙度增加致菌膜更易附着;

· 认证套牌:购买过期QS认证编码,贴牌生产“一日游”产品。

2. 销售端话术套路

· 直播误导:用“304钢检测液”演示造假,实际销售产品材质不同;

· 价格陷阱:39元以下产品不合格率超91%,但销量占市场65%;

· 跨境规避:通过RCEP协定将半成品运至越南组装,逃避国内质检。

六、科学防护:四维安全饮水方案

1. 选购“三查原则”

· 查备案:登录药监局官网验证“国妆备进字”编码真实性;

· 查工艺:优选内壁镜面抛光产品,粗糙度Ra值应≤0.8μm;

· 查配件:硅胶密封圈需有FDA认证,PP材质吸管更安全。

2. 使用“四不准则”

· 不装酸性液体:pH<5.5的饮品改用玻璃容器盛放4;

· 不隔夜存放:超过8小时的水应煮沸后倒掉重新灌注;

· 不高温久置:60℃以上热水存放勿超4小时;

· 不混用清洁剂:专用中性洗涤剂每周深度清洗。

七、技术革新:未来饮水器具的发展方向

1. 智能监测系统

· 重金属传感:内嵌石墨烯电极,实时显示离子浓度;

· 菌群预警:采用阻抗生物传感器,超标自动闪烁警示;

· 自清洁涂层:TiO₂光催化材料分解有机污染物。

2. 材料突破

· 非晶态合金:硬度是304钢的3倍,零金属离子析出;

· 植物基材料:竹纤维复合材质通过FDA迁移测试;

· 分子筛滤膜:选择性过滤重金属同时保留矿物质。

截至发稿,国家市场监管总局已启动“净杯行动”,但行业标准滞后仍是最大痛点。正如国内疾病预防控制中心专家所言:“当保温杯成为健康雷区,科学认知才是出色的防护盾。”消费者亟需建立“材质意识+使用规范+定期更换”的全链条防护体系13。

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询