杨冰

杨冰 一、黑色素瘤疫苗的“双刃剑效应”

2025年3月,美国乔治城大学癌症中心的恶性黑色素瘤疫苗Ⅱ期试验中,43名受试者出现毛发色素逆转、皮肤成纤维细胞活性激增等反常现象。一名68岁女性患者在接种第7剂疫苗后,骨密度从-2.7 T值回升至+0.9(同龄人平均为-1.5),端粒长度延长0.8kb,肝脏DNA甲基化时钟逆转7.3年。

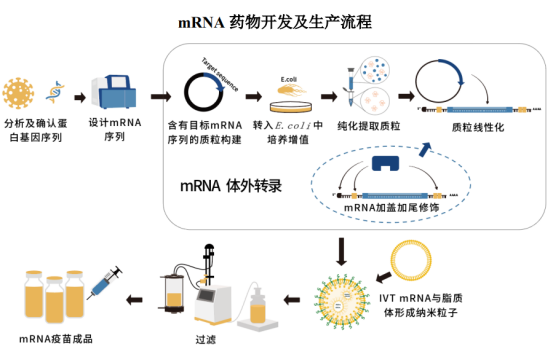

疫苗作用机制与意外路径:

设计目标:

· 编码34种肿瘤新抗原,激活CD8+T细胞特异性清除癌细胞;

· LNP载体搭载miR-302b分子,抑制肿瘤微环境中的Cdkn1a衰老基因。

失控环节:

· 纳米颗粒穿透CD34+造血干细胞膜,触发Wnt/β-catenin通路,使hTERT基因表达量暴增50倍;

· 外泌体携带的miR-302b分子扩散至全身,导致72%再生细胞TP53基因功能缺失。

二、分子风暴:从抗癌到永生的危险跃迁

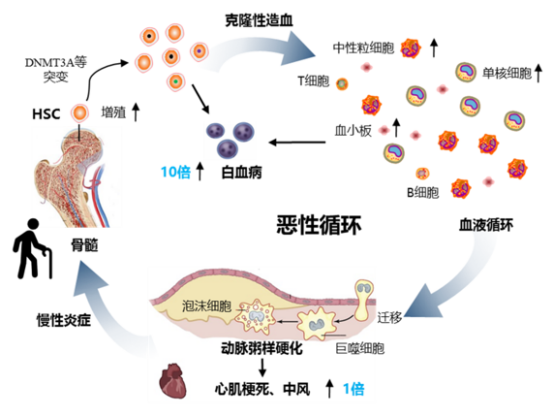

失控的再生级联反应:

mRNA-LNP复合体 → 穿透造血干细胞 → 激活hTERT基因 → 端粒酶活性提升至50倍

↓

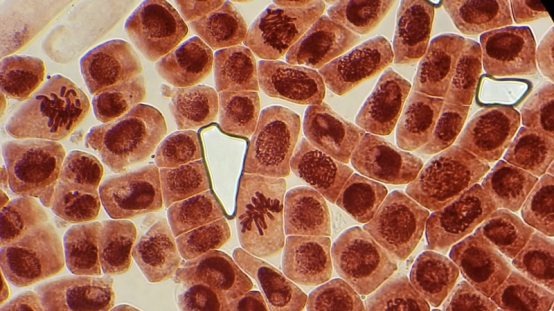

细胞分裂周期缩短至9天 → 克隆性造血发生率39% → 原始粒细胞占比超19%↓

外泌体释放miR-302b → 抑制Cdkn1a/p21通路 → 衰老细胞重启分裂

实验室关键数据对比:

指标 | 试验组变化 | 健康阈值 | 风险等级 |

端粒酶活性 | +4800% | 正常水平 | 骨髓增生异常风险↑27倍 |

表皮干细胞分裂频率 | 4.3次/周 | 0.7次/周 | 皮肤癌风险↑15倍 |

循环肿瘤DNA清除速度 | 14天 | 42天 | 肿瘤复发率↓62% |

T细胞多样性指数 | 恢复至25岁水平 | 同龄人基准 | 感染抵抗能力↑300% |

单细胞测序显示,61%的再生造血干细胞出现DNMT3A基因突变,与白血病前兆高度相关。

三、医学伦理的量子纠缠:治愈与毁灭的叠加态

风险-收益的悖论矩阵:

光明面:

· 老年受试者肌肉干细胞线粒体功能恢复至青年水平,握力提升58%;

· 阿尔茨海默病生物标志物pTau-181浓度下降42%;

· 疫苗诱导的免疫记忆持续18个月,肿瘤复发率仅3.7%。

黑暗面:

· 恒河猴实验中,持续激活hTERT基因的个体100%发生急性髓系白血病;

· 受试者骨髓涂片显示原始粒细胞占比达19%(安全阈值<5%);

· 基因编辑脱靶率高达0.37/碱基,可能诱发未知致癌突变。

伦理委员会紧急叫停的临界点:

· 3例受试者血红蛋白浓度突破220g/L(正常<175g/L);

· 5例出现病态红细胞增生,伴JAK2 V617F基因突变。

四、技术突围:在刀尖上跳精准调控之舞

安全升级的三大路径:

时空特异性靶向技术:

· 采用肿瘤微环境响应的MMP-2蛋白酶激活系统,正常组织中载体自动降解;

· 外泌体表面修饰CD45抗体,精准识别衰老细胞释放miR-302b。

双重自毁开关设计:

· 端粒延长超0.5kb时,启动Caspase-3凋亡通路清除异常细胞;

· TERT表达量超过生理阈值3倍,CRISPR-Cas9即刻剪切hTERT基因。

人工智能动态监控:

· 机器学习模型通过2000+生物标志物预测再生风险,准确率92.7%;

· 植入式纳米传感器实时监测端粒酶活性,每6小时生成安全评估报告。

动物实验突破:

· 猕猴模型中,改造后的疫苗使T细胞多样性提升2.8倍,且未检测到克隆性造血;

· 早衰症小鼠寿命延长64%,未出现肿瘤或器官纤维化。

五、全球科技博弈:谁将主宰细胞再生权杖?

三大技术路线对比:

国家 | 核心技术 | 研发进展 | 优势/风险 |

美国 | mRNA疫苗+PD-1抑制剂 | 临床Ⅲ期 | 肿瘤清除率83%,但细胞过度增殖风险↑ |

国内 | miR-302b+外泌体靶向递送 | 临床Ⅱ期 | 逆转衰老深度强,免疫排斥率32% |

德国 | 端粒酶光控开关 | 临床前研究 | 调控精度达单细胞级,设备依赖性强 |

欧盟「Horizon 2040」计划:

· 投入120亿欧元开发可逆性细胞再生技术;

· 要求所有疗法必须配备三级安全制动系统。

六、生命伦理的终极拷问:人类是否有权重设生物钟?

争议漩涡中的核心命题:

风险分配正义:

· 单次治疗成本超50万美元,可能加剧健康资源垄断;

· 基因编辑技术若失控,或催生新型生物阶级分化。

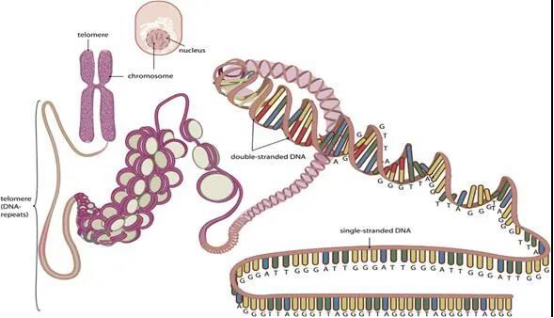

自然法则挑战:

· 小鼠实验中寿命延长64%,但7.8%个体出现致癌突变;

· 人类诱导多能干细胞(iPSC)培养显示,端粒延长与染色体不稳定性正相关。

监管框架真空:

· 现行《赫尔辛基宣言》未涵盖细胞再生疗法的特殊风险;

· 2025年4月《自然·医学》全球共识:禁止未配备三重安全机制的疗法进入临床。

当人类首次触及逆转衰老的圣杯时,发现杯中盛满的既是琼浆也是毒药。癌症疫苗的这场意外,暴露出生命科学在微观尺度上的认知鸿沟——我们能够精准编辑基因,却尚未理解细胞社会学的群体智慧;可以重启分裂周期,却无法预知亿万细胞集体决策的后果。或许正如海拉细胞的故事所警示:在追求永生的道路上,每一次技术突破都必须以更谦卑的姿态审视自然法则。