杨冰

杨冰 一、触目惊心的“两头翘”现象:数据背后的危机

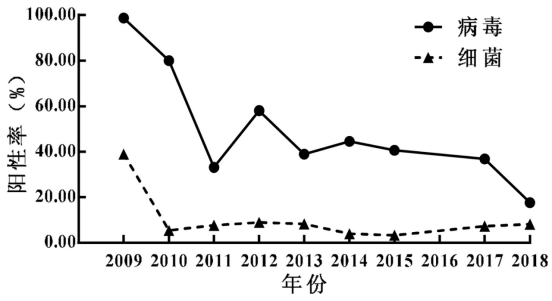

(一)感染率“双峰分布”的十年演变

2015-2025年数据显示,我国艾滋病感染人群结构发生根本性转变。青年学生(15-24岁)新发病例年均增长率为6.8%,而老年群体(≥60岁)增长率高达14.3%。截至2024年,两类人群合计占比达全国新发感染的38.6%,形成明显的“哑铃型”分布。

地域分布特征:

· 青年学生:高校密集的北上广深占比47%,其中男男性行为传播占82%

· 老年人:农村地区感染率是城市的2.3倍,西南省份老年男性感染率突破10/万

(二)代际差异的流行病学图谱

通过对比两类人群的感染路径,揭示深层社会问题:

特征维度 | 青年学生群体 | 老年群体 |

主要传播途径 | 男男性行为(76%) | 异性传播(89%) |

确诊延迟时间 | 平均8.3个月 | 平均4.9年 |

合并感染率 | 梅毒(32%)、HPV(41%) | 结核(28%)、乙肝(37%) |

社会支持系统 | 家庭知晓率19% | 家庭知晓率7% |

典型案例揭示社会症结:

· 高校传播链:某985高校出现聚集性感染,6个月内通过社交软件扩散至3个校区,涉及21名学生

· 农村老年危机:云南某县65岁以上男性感染者中,42%通过集镇茶馆结识临时伴侣感染

二、性教育缺失:跨越代际的防控漏洞

(一)青年群体的“三重知识断层”

教育部2023年专项调查显示,我国性教育体系存在系统性缺陷:

生理认知错位:仅29%的学生能正确说出安全套使用步骤,23%误认为体外射精可预防HIV

风险意识薄弱:82%的大学生不了解暴露后预防(PEP)的72小时黄金期,延误阻断治疗

检测逃避心理:确诊学生中,68%在出现症状后仍拖延3个月以上才接受检测

教育断层溯源:

· 教材滞后:现行中学教材仍将艾滋病归入“传染病防治”章节,缺乏行为干预指导

· 师资匮乏:73%的中学由生物教师兼任性教育课程,专业培训时长不足8课时/年

· 家庭失语:91%的父母从未与子女讨论过安全性行为,46%反对学校开展避孕教育

(二)老年群体的“沉默困境”

国内老龄科研中心2024年报告揭示,老年群体面临特殊的防控壁垒:

· 需求压抑:78%的丧偶老年人存在活跃性生活,但62%的子女反对父母再婚或交友

· 服务缺位:社区卫生中心提供老年性健康咨询的比例不足11%,检测设备覆盖率仅5%

· 认知误区:农村老年男性中,41%认为“年老不会怀孕故无需防护”,29%将安全套与“不信任”划等号

代际冲突案例:

· 检测阻碍:江苏某68岁感染者因害怕子女知晓,自行购买兽用抗生素治疗导致病情恶化

· 信息隔离:四川某地老年活动中心拆除避孕套自动售卖机,因“有伤风化”投诉

三、行为模式与社会环境的双重冲击

(一)青年性行为的“四化”趋势

网络化:社交软件促成首次性接触的时间从6个月缩短至3.2天

隐蔽化:56%的大学生隐瞒性经历,导致密接追踪失败率高达74%

娱乐化:新型毒品滥用使21%的男男性行为者发生无意识高危暴露

跨境化:留学生群体中将东南亚“chemsex”(化学性行为)模式引入国内

行为经济学分析:

· 风险贴现率:青年对10年后患病风险的感知度仅为实际值的23%

· 同伴效应:每增加1个感染者好友,个体风险行为发生率提升38%

(二)老年群体的结构性风险场域

健康服务荒漠化:县级医院开设老年性健康门诊的比例不足7%

数字鸿沟加剧:67%的老年人因不会操作智能设备错过在线问诊

经济诱因显性化:农村地区26%的老年男性通过支付小额现金获得性服务

空间传播模型:

· 茶馆-集市网络:在西南省份,乡镇茶馆成为老年男性性交易的枢纽节点

· 候鸟养老社区:海南某养老地产项目出现跨省传播链,涉及8个省份的老年人

四、防控体系的多维度挑战

(一)教育系统的“三链断裂”

知识传递链:学校-家庭-社会教育缺乏衔接,形成信息孤岛

资源分配链:90%的防艾经费用于治疗,预防教育投入不足7%

效果评估链:现有性教育课程对学生行为改变率的贡献度仅为12%

(二)技术应用的“三重矛盾”

检测灵敏度与便捷性:第四代检测试剂窗口期缩短至14天,但老年自检失误率达34%

隐私保护与溯源管理:匿名检测导致38%的感染者失访,增加社区传播风险

智能监测与伦理边界:大数据预测模型在老年群体中的误判率高达39%

五、破局之道:构建全生命周期防护网

(一)分龄教育策略升级

青年群体干预方案:

· 必修课改革:将HIV阻断操作纳入高校应急教育,实施“一票否决”制考核

· 朋辈教育网络:培养10%的学生成为“防艾大使”,建立宿舍-班级-社团三级传播体系

· 数字教育矩阵:开发VR模拟体验系统,还原高危场景下的决策过程

老年群体赋能计划:

· 社区干预站:在广场舞聚集地设置检测点,配备唾液快检设备(10分钟出结果)

· 银龄课堂:联合电视台开设《金色年华》栏目,每周三次播放防艾情景剧

· 家庭医生签约:将性健康评估纳入基本公卫服务,建立老年性生活风险指数

(二)技术创新与制度突破

智能预警系统:在社交平台嵌入实时风险扫描插件,探测高危对话关键词

无人机配送网络:建立24小时应急响应体系,2小时内送达自检试剂和阻断药物

基因筛查技术:对MSM(男男性行为者)群体进行CCR5Δ32基因检测,识别先天抗性个体

六、社会共治:终结艾滋的必由之路

(一)政策支持体系重构

· 立法突破:将故意传播HIV纳入刑法,参考英国《公共卫生法》设定10年上限刑期

· 医保改革:将暴露前预防(PrEP)药物自付比例降至10%,建立青年学生专项补助

· 平台问责:要求社交软件对性交易信息承担连带责任,建立AI内容过滤系统

(二)文化观念革新运动

1. 去污名化行动:邀请感染者参与《生命对话》纪录片拍摄,展现抗艾真实历程

2. 代际融合计划:组织大学生志愿者与老年人结对,开展“跨年龄防艾工作坊”

3. 企业社会责任:鼓励制药企业将年度利润的1%投入社区健康教育

七、国际经验与国内路径

(一)全球防控模式借鉴

· 荷兰社区药房网络:通过900家药店实现老年群体检测覆盖率91%,确诊时间缩短至2.8个月

· 日本校园教育体系:立法规定中学每年开展10课时实操性教育,使青年感染率十年下降76%

· 泰国100%安全套计划:在娱乐场所强制实施安全套使用,使性工作者感染率从30%降至3%

(二)本土化创新实践

四川茶馆改造项目:在300家乡镇茶馆安装避孕套售卖机,老年使用率提升至53%

深圳高校防艾联盟:通过学生自治组织实现HIV检测率从9%提升至41%

上海智慧养老系统:为20万老年人配备智能手环,实时监测高危行为并预警

结语:在撕裂中重建共识

当19岁大学生因恐艾陷入抑郁,当70岁老人因感染遭子女遗弃,“两头翘”现象不仅是医学难题,更是社会文明的试金石。我们需要认识到:

· 青年不是“问题”而是“伙伴”:广州高校防艾志愿者的实践表明,同龄人教育可使安全套使用率提升43%

· 老年人不应“隐身”而需“赋能”:成都社区老年健康大使项目证明,适老化教育能使检测率提高5倍

正如联合国艾滋病规划署强调:“终结艾滋流行,需要每个年龄段的共同参与。”唯有打破沉默、弥合代际鸿沟,才能筑牢抵御艾滋的全民防线。