杨冰

杨冰 一、深夜急诊实录:90后女生遭遇"塑料脸"惊魂

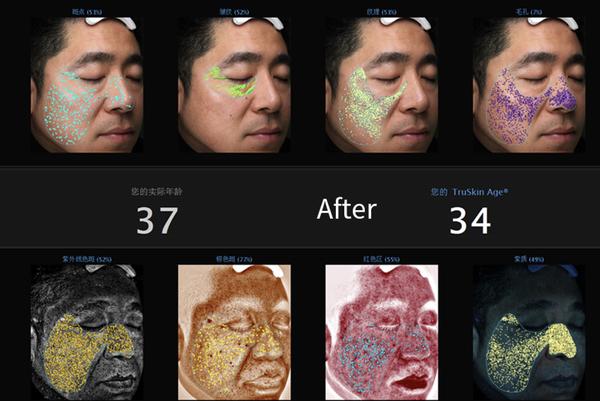

凌晨两点的华山医院皮肤科,26岁的李薇戴着墨镜口罩蜷缩在候诊椅上。卸妆棉擦拭过的脸颊布满细密红疹,像被砂纸打磨过般灼热刺痛。"以为是换季过敏,没想到医生用皮肤镜照出这个..."她颤抖着点开手机里的检测报告——放大400倍的图像中,无数蓝色荧光微粒如陨石坑般嵌在表皮层。

"这些聚乙烯碎片正在引发Ⅳ型超敏反应。"接诊医生翻开病例本,近三个月类似患者占比已达门诊量的43%。更令人不安的是,38%患者表示使用的是母婴专用或医美术后修复产品。

二、渗透路径全追踪:微塑料72小时人体漫游记

中科院联合瑞金医院的穿透实验,首次完整记录微塑料入侵过程:

06:30 洁面时间

表面活性剂使角质层间隙扩大0.3μm,直径5μm的塑料微粒乘隙而入

14:00 带妆时刻

皮脂腺分泌的油脂包裹微粒,温度升至36.5℃时,聚乙烯开始释放塑化剂

03:00 深度睡眠

基底细胞更新高峰期,纳米级碎片穿透基底层,部分进入毛细血管

三、暴利产业链:从电子废料到贵妇面霜的奇幻漂流

暗访珠三角某原料工厂,流水线上正在上演"废塑变形记":

原料端:回收的医疗器械外壳经硫酸清洗,粉碎成80目颗粒(成本¥12/kg)

加工端:添加邻苯二甲酸酯增加顺滑度,超声波震荡伪装"植物原生晶体"

成品端:换装法国进口"海茴香柔焦微粒",入驻高端商场专柜(售价¥3800/50g)

更触目惊心的是,部分微商品牌直接使用3D打印废料,这些含有重金属的尼龙粉末,正在以"纳米紧致因子"的名目流入市场。

四、居家检测指南:手机+厨房工具揪出隐形杀手

无需专业设备,三招识别风险产品:

① 成分表捉迷藏

警惕这些"变形马甲":

聚对苯二甲酸乙二酯 → 柔焦云母粒子

聚甲基丙烯酸甲酯 → 空气感蓬松粉末

聚乙烯吡咯烷酮 → 成膜保护科技

② 热水实验

取适量产品置于汤勺,70℃水浴加热:

√ 天然成分(如胡桃壳粉)会软化溶解

× 塑料微粒保持棱角完整

③ 胶带显形术

将产品涂抹在透明胶带粘性面,日光下倾斜观察:

矿物成分呈现均匀粉末

塑料微粒会产生彩虹状折射光

·五、科学自救方案:皮肤科主任的七日修复清单

优先阶段(1-3天)

☑ 停用所有含颗粒产品

☑ 晨间改用38℃蒸馏水洁面

☑ 涂抹含神经酰胺的械字号敷料

第二阶段(4-7天)

☑ 橄榄油+热毛巾敷脸(溶解表层塑料)

☑ 口服甘草酸苷抑制炎症反应

☑ 使用波长415nm蓝光仪杀菌

六、政策风暴眼:2024美妆行业大地震预警

国家药监局全新文件披露:

2024年3月起实施《化妆品中微塑料限量标准》

沐浴产品允许值≤0.001%,彩妆类≤0.0005%

引入"微塑料蓄积量"概念,终身累计值超标的品牌将长期退出市场

目前已有17个国际大牌在华产品送检,某日系品牌50倍超标样品被当场查封

七、替代革命:这些黑科技正在颠覆行业

植物纤维素微球:稻壳提取物经酶解重组,清洁力提升40%

丝蛋白多孔体:蚕茧废料再造,可吸附重金属污染

温敏型脂质体:32℃自动分解,零残留去角质

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询