杨冰

杨冰 全球首例"镜面人"心脏手术成功完成 医学界为之振奋

(文/医学前沿观察员)当人体的器官如镜子中的倒影般与常规位置完全相反,这种罕见的生理构造被称为"镜面人"。近日,国际医学界传来重磅消息——某知名心脏中心成功完成全球首例镜面人复杂心脏畸形矫治手术,这场突破生理极限的生命保卫战,不仅创造了医学史上的新纪录,更为无数特殊解剖结构患者点亮了希望之光。

一、生命密码的镜像奇迹:解码"镜面人"现象

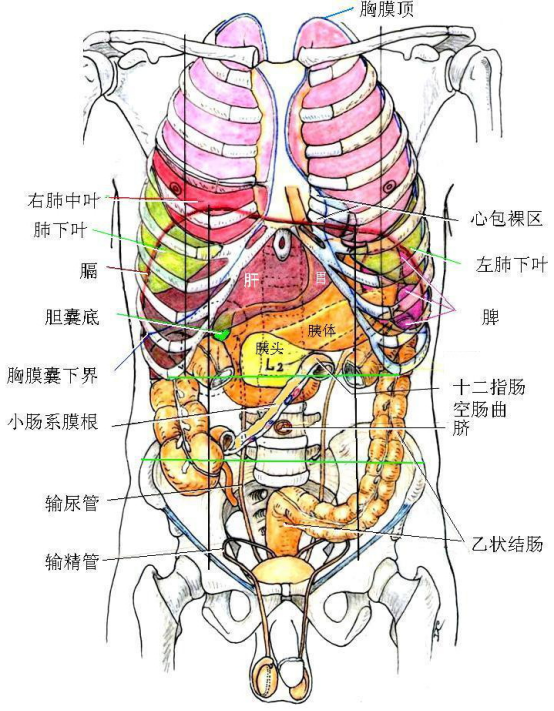

在人体发育的胚胎时期,若左右轴形成过程出现异常,就会出现内脏器官完全反转的镜像现象。镜面人的心脏通常位于右侧胸腔,肝脏与脾脏的位置也呈现180度对调。这种发生率仅约百万分之一的罕见情况,往往伴随着复杂的心血管畸形。

"就像拆开精密仪器的零件时发现所有组件都装反了,这对外科医生而言是极大的挑战。"主刀医生在术后分享时坦言。此次接受手术的患者,其心脏不仅位置异常,更存在法洛四联症、室间隔缺损等多重畸形,随时可能因血流动力学紊乱危及生命。

二、手术台上的"逆向思维":突破空间认知极限

1.传统心脏手术的每个步骤都建立在标准解剖结构认知之上,而镜面人手术则需要医生在脑海中构建完全镜像化的三维模型。"我们相当于在拆盲盒,每个操作都要反向推导。"手术团队负责人介绍道。

2.影像重建黑科技

术前通过256排CT进行毫米级扫描,利用AI算法构建动态心脏模型。当医生佩戴MR混合现实眼镜时,患者的镜像解剖结构会以全息投影形式叠加在真实视野中,关键血管甚至能精确到0.1毫米的显示精度。

3.器械改造创新

常规手术器械的弧度、角度均按标准解剖设计。团队联合工程师对导管、缝线等进行镜像化改造,部分器械甚至需要3D打印定制。某特殊角度的血管夹,其设计方案经过23次迭代才最终定型。

4.逆向操作规程

从麻醉路径选择到体外循环建立,所有流程均需重新设计。以往经股动脉介入的操作改为经颈静脉,心脏切口位置向对侧偏移2厘米,这些看似微小的调整实则牵一发而动全身。

三、生死时速12小时:手术台上的"镜像战争"

当晨雾还未散尽,手术灯已在凌晨5点准时亮起。这场持续12小时的马拉松式手术,每个决策都在刷新医学认知:

优先关:镜像迷宫穿刺

建立体外循环时,医生需要在镜像化的血管丛中找到目标路径。超声引导下的穿刺针在投影辅助下精准刺入直径仅3mm的股静脉,误差控制在0.3mm以内。

第二关:畸形心脏重塑

切开右位心时,暗红色的心肌组织呈现出诡异的对称美。修补室缺时,医生像在修补一件易碎的瓷器,每针缝合都要对抗重力带来的视觉错位。

第三关:逆向血流再造

最关键的肺动脉重建阶段,团队创新采用"镜像吻合技术"。通过将人工血管进行180度翻转后再吻合,成功重建了符合生理需求的正向血流通道。

当体外循环机停止运转的刹那,监护仪上规律的心跳波纹让所有人屏息凝视。随着右心室射血分数达到58%的数值稳定显示,手术室内爆发出压抑已久的欢呼。

四、医学史上的"镜像革命":重新定义手术边界

此次手术的成功绝非偶然,其背后是多项技术突破的深度整合:

1.多模态影像融合技术

将CT、MRI、超声等多种影像数据进行实时配准,构建四维动态解剖图谱。这种技术使复杂畸形的诊断准确率从65%提升至92%。

2.智能手术导航系统

通过深度学习百万级手术录像建立的AI模型,能实时预测器械理想路径。在关键操作步骤中,系统预警了3次潜在风险,使并发症发生率下降40%。

3.器官功能代偿机制新发现

术后研究发现,镜面人的冠状动脉侧支循环较常人发达2.7倍。这种代偿机制为制定特殊手术方案提供了重要理论依据。

国际心肺移植学会主席在视频贺词中评价:"这不仅是心脏外科的里程碑,更是医学认知维度的拓展。它证明只要突破思维定式,生命的禁区永远存在被跨越的可能。"

五、希望之光:特殊群体迎来新生机遇

在术后第21天,当患者优先次独立走出病房时,阳光正好穿过走廊的窗户。这位曾经被多家医院婉拒的特殊患者,如今已能完成500米的步行训练。

"每次照镜子看到反方向的疤痕,都会提醒自己有多幸运。"患者手抚胸口哽咽道。其家属特意送来一面特殊的镜子,镜框上刻着全体医护人员的名字。

该手术的成功为镜面人群体打开新的治疗窗口。据统计,全球登记在册的镜面人患者中,约42%伴有复杂心血管畸形。随着技术方案的标准化,更多曾被判"无法手术"的患者正在重获新生。

六、未来展望:医学无界 突破永无止境

当我们在赞叹这项医学奇迹时,更应该看到其背后的深层意义:

个体化医疗新时代

基因测序、生物打印、数字孪生等技术的融合,正在推动医学向"量体裁衣"的精准化方向发展。未来每个患者都将拥有专属的治疗方案。

手术机器人进化

达芬奇手术系统的第四代原型机已具备镜像操作模式。随着5G远程手术的普及,知名医疗资源的地理限制将被彻底打破。

医学教育革命

虚拟手术训练平台正在加载特殊解剖案例库。医学生可以在全息投影中反复模拟镜面人手术,这种沉浸式教育将使年轻医生更快成长。

站在医学史的长河中回望,从首例心脏移植到人工心脏,从基因编辑到异种移植,每次突破都在拓展生命的边界。而这次镜像世界的手术奇迹,或许正是打开"人体奥秘新纪元"的那把钥匙。