杨冰

杨冰 在全球化与城市化进程加速的今天,疾病传播风险日益复杂,单一防控模式已难以应对挑战。社区作为社会治理的基本单元,与政府协同构建联防联控网络,成为阻断疾病传播的有效路径。本文将从社区行动与政府协作的契合点出发,结合国内外实践案例,探讨这一共赢模式的内在逻辑、实施路径及未来发展方向。

一、社区行动与政府协作:疾病防控的“双引擎”

(一)社区行动:基层防控的“毛细血管”

1.早期监测与预警

社区凭借贴近居民的优势,能敏锐捕捉疾病苗头。例如,2020年新冠疫情期间,武汉某社区通过居民健康档案发现多例发热病例,早于官方通报7天预警,为阻断传播赢得窗口期。

示意图展示社区从居民自查、网格员上报到卫生中心响应的全流程,标注关键时间节点。

精准防控执行

社区可实施“网格化+大数据”管理。如北京某社区将辖区划分为12个微网格,结合智能门禁系统,实时追踪重点人群流动轨迹,确保隔离措施精准落地。

科技赋能社区网格化管理,实现动态精准防控。

科技赋能社区网格化管理,实现动态精准防控。

健康教育与动员

社区通过方言广播、短视频等创新形式普及防控知识。例如,广州某社区制作“防疫顺口溜”短视频,在抖音平台获赞超50万,有效提升居民防护意识。

展示居民参与拍摄的趣味防疫场景。

(二)政府协作:资源调配的“中枢神经”

政策制定与指导

政府通过《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法规,明确社区防控职责。如上海市制定《社区新冠疫情防控操作指南》,细化28项工作流程。

物资与技术支持

疫情期间,政府向社区调配口罩、消毒物资超10亿件。深圳市试点“5G+智慧社区”项目,为100个社区配备智能体温筛查设备,提升监测效率。

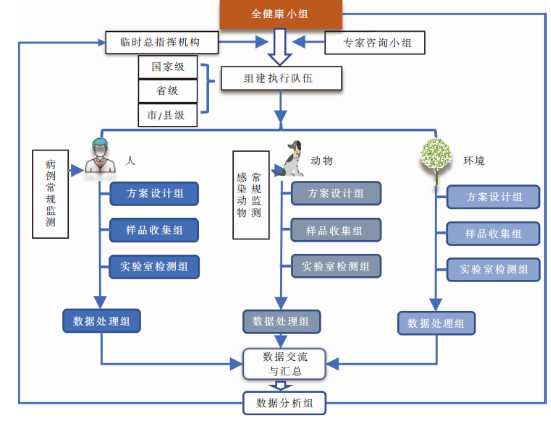

跨部门协同机制

建立卫健、公安、民政等部门联动机制。例如,成都市成立社区疫情防控专班,整合疾控专家、社工、民警等力量,形成“1+N”支援模式。

二、成功案例:从实践到理论的验证

(一)国内实践:多元共治的探索

上海华山居民区“党建引领”模式

1.核心做法:党总支牵头组建党员先锋队、志愿者团队,通过“线上+线下”结合,实现24小时防控值守。

2.成效:在3000余人的混合型社区中,居家隔离人员零违规外出,特殊群体服务覆盖率100%。

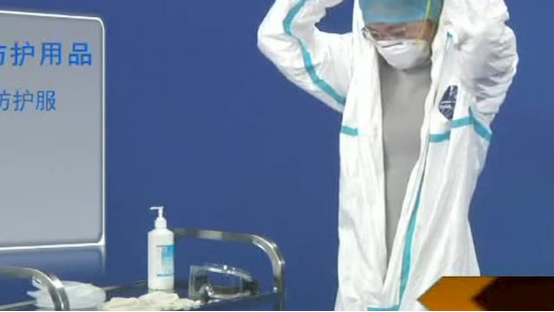

专业培训筑牢社区防控安全线。

广州“社区三人小组”机制

1.组成:社区医生、民警、网格员组成联合小组,负责重点人员健康监测。

2.创新点:开发“疫控通”APP,实现健康数据实时上传、异常自动预警。

3.成果:试点期间,潜在病例发现率提升40%,社区扩散风险降低65%。

(二)国际经验:协同治理的启示

新加坡“社区健康驿站”

1.模式:政府提供场地与资金,社区组织运营健康驿站,提供免费检测、疫苗接种服务。

2.数据:覆盖全国95%的社区,疫情期间日均服务居民超10万人次。

日本“地域医疗介护综合体”

1.特点:整合医院、养老院、社区资源,建立“预防-治疗-康复”全周期服务链。

2.成效:老年群体流感住院率下降38%,慢性病管理成本降低22%。

三、挑战与突破:从实践痛点到解决方案

(一)现实挑战

1.社区能力差异

城乡社区在资金、人力、技术上存在鸿沟。调研显示,农村社区防疫物资储备仅为城市的37%。

2.政策执行偏差

部分地区出现“层层加码”现象。如某县要求返乡人员自费集中隔离,引发舆论争议。

3.居民参与度波动

初期居民配合度超90%,但长期防控下参与度降至65%。

(二)解决方案

1.标准化能力建设

制定《社区疫情防控能力评估标准》,涵盖人员培训、物资储备等5大类32项指标。

2.法治化政策保障

推动《社区应急管理条例》立法,明确各级政府、社区权责边界。

3.激励机制创新

实施“健康积分”制度,居民参与防控可兑换体检、保险等福利。杭州某社区试点后,参与度提升至88%。

四、未来展望:技术赋能与模式创新

(一)技术驱动:智慧防控升级

AI预警系统

阿里云ET医疗大脑已能预测传染病爆发趋势,准确率超90%。未来可接入社区健康档案,实现“一人一策”预警。

无人机配送网络

深圳试点“5G+无人机”应急配送,15分钟内可将物资送达指定社区。

(二)模式创新:从“被动应对”到“主动健康”

1.社区健康责任制度

推广“家庭医生-社区-医院”三级联动模式,将60%的常见病患者留在社区管理。

2.气候健康适应计划

应对气候变化引发的传染病风险,如登革热、疟疾等。上海已建立“气候-疾病”监测模型,预警准确率提升55%。

(三)全球协作:共建人类卫生健康共同体

1.跨境联防机制

建立“一带一路”传染病联防网络,共享疫情数据、疫苗研发成果。

2.基层卫生援助计划

通过“健康丝绸之路”项目,向发展国内家社区提供防疫培训、物资支持。

结语:携手共筑健康长城

社区行动与政府协作的深度融合,不仅成功应对了新冠疫情等公共卫生危机,更揭示了基层治理的深层逻辑——信任、参与、共享。未来,随着科技赋能与模式创新,这一共赢模式将成为应对疾病威胁的“铜墙铁壁”。让我们携手并进,在共建共享中守护人类健康未来。