杨冰

杨冰

一、天花:人类首个疫苗诞生的血色黎明

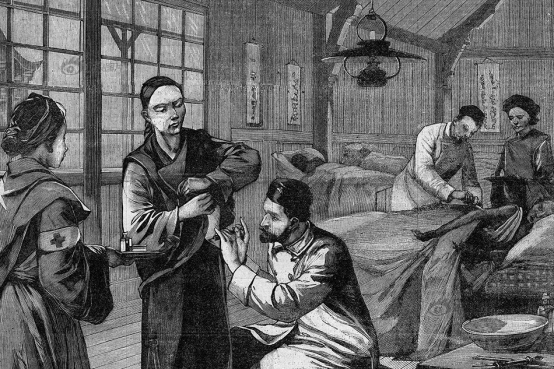

18世纪的英国乡村弥漫着死亡的气息。牛奶女工莎拉·奈尔姆斯脸上残留的牛痘疤痕,意外成为人类对抗天花的转折点。当爱德华·詹纳将含有牛痘脓液的划痕留在8岁男孩詹姆斯·菲普斯的手臂时,他开启的不仅是医学革命,更是人类与传染病博弈的新纪元。

天花病毒在3000年间夺走了至少3亿生命,包括康熙皇帝、埃及拉美西斯五世等历史名人。这种通过空气传播的烈性病毒,会在感染者身上留下长期烙印——幸存者往往面目全非,浑身布满火山口般的疤痕。1796年詹纳的牛痘疫苗问世前,国内明代医生已尝试"人痘接种法",通过干燥痘痂粉末吹入鼻孔建立免疫屏障,这种充满原始智慧的方法经丝绸之路传到奥斯曼帝国,拯救了无数生命。

二、20世纪的疫苗革命:从脊髓灰质炎到流感的攻坚战

当1952年脊髓灰质炎在美国爆发,总统罗斯福成立"行军部队"紧急研制疫苗。乔纳斯·索尔克团队在梅奥诊所夜以继日工作,最终在1955年推出首个灭活疫苗。这种需要多次注射的疫苗虽不完美,却让发病率骤降85%。更伟大的突破来自阿尔伯特·萨宾,他研制的口服减毒活疫苗像糖果般分发,最终让脊髓灰质炎成为历史名词。

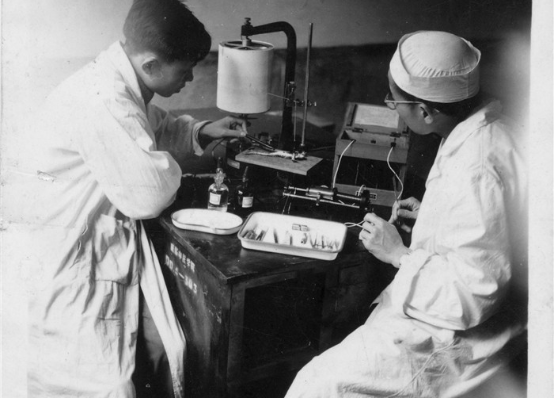

流感疫苗的研发则是另一场持久战。1918年西班牙大流感造成5000万人死亡,但直到1945年才诞生首支流感疫苗。现代基因测序技术揭示,H1N1病毒源自禽流感基因重组,这种RNA病毒的快速变异特性,迫使科学家每年调整疫苗配方。2009年H1N1新型流感大流行时,全球6个月即研发出疫苗,展现了新世纪疫苗研发的"战时速度"。

三、新冠疫苗:mRNA技术的量子跃迁

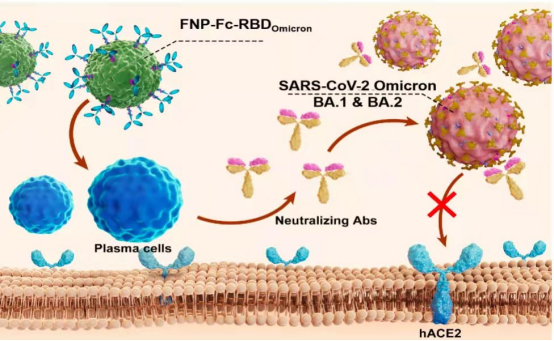

当新冠病毒在2020年初肆虐武汉时,全球疫苗研发进入"超时空竞赛"。德国BioNTech公司凭借mRNA技术积累,与国内复星医药合作研发的BNT162b2疫苗,在II/III期临床试验中展现出95%的保护效力。这种从未大规模应用的技术,首次证明mRNA疫苗不仅能预防传染病,更能通过编码特定蛋白激发精准免疫应答。

国内科兴的克尔来福疫苗则展现了灭活技术的成熟魅力。通过β-丙内酯灭活病毒,保留完整病毒颗粒结构,这种传统工艺在应对变异毒株时展现出独特优势。截至2023年,国内已向120多个国家提供超过22亿剂新冠疫苗,展现了大国担当。

四、疫苗争议:科学共识与认知迷雾的角力

当疫苗挽救了数亿生命时,关于其安全性的争议从未停歇。英国医生安德鲁·韦克菲尔德1998年发表的《柳叶刀》论文错误关联麻疹疫苗与自闭症,虽被彻底证伪,却在21世纪酿成反疫苗运动的苦果。社交媒体时代,信息茧房加剧了科学传播的困境。

疫苗不良反应监测系统(如WHO的VigiBase)数据显示,严重过敏反应发生率仅为百万分之一量级。但疫苗损伤的补偿机制在各国差异巨大,美国疫苗伤害补偿计划(VICP)已支付超46亿美元,而国内《疫苗管理法》确立了"无过错补偿"原则,体现了制度进步。

五、未来疫苗:从精准预防到主动健康

人工智能正在重塑疫苗研发。AlphaFold预测蛋白质结构的技术,让科学家能提前设计疫苗靶点。通用流感疫苗通过靶向病毒保守蛋白(如HA茎部),有望终结季节性流感威胁。癌症疫苗领域,mRNA-4157针对黑色素瘤的突破,预示着免疫治疗的新方向。

植物疫苗、可食用疫苗等创新形式正在涌现。香蕉疫苗、烟草疫苗通过转基因技术表达抗原蛋白,口服即可触发黏膜免疫。这些技术若突破监管瓶颈,将极大提升疫苗覆盖率,特别是在偏远地区。

结语:人类与传染病的永恒博弈

从爱德华·詹纳的牛痘实验,到mRNA技术的量子飞跃,疫苗发展史是人类智慧与病毒变异的赛跑。当我们在社交媒体上争论疫苗安全性时,不应忘记:伦敦最后一名天花患者玛丽·梅特兰离世时,全城教堂鸣钟庆祝;当脊髓灰质炎铁肺逐渐退出历史舞台,那些曾被困在呼吸舱里的孩子,终于能自由奔跑在阳光下。

疫苗不是完美的解决方案,却是人类对抗传染病最锋利的矛。在微生物的微观战场,我们每支疫苗的接种,都在为人类文明筑起新的长城。正如巴斯德所说:"在观察的领域里,机遇只偏爱有准备的头脑。"面对未来可能出现的传染病威胁,持续创新、理性科普、完善分配机制,才是守护人类健康的终极疫苗。

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询