杨冰

杨冰 在复旦大学附属肿瘤医院,52岁的卵巢癌患者李淑芬惊喜发现,CT影像中那些如葡萄串般的转移灶正在消融。她参与的新型疗法,竟源自屠呦呦提取青蒿素的古老智慧——由双氢青蒿素改造的SC-101注射液,在三期临床试验中让晚期患者无进展生存期从4.9个月跃升至15.7个月。这剂从抗疟神药演变而来的抗癌"黑马",正以56.3%的客观缓解率撼动妇科肿瘤治疗格局,更预示着中药活性成分改造的黄金时代已然到来。

一、破壁之战:当青蒿素遇上“妇癌之王”

走进中科院上海药物所实验室,研究员王颖团队正进行着历史性攻关。显微镜下,经SC-101处理的卵巢癌细胞呈现特征性"自噬潮":细胞器被双层膜结构包裹吞噬,这正是青蒿素衍生物激活的"细胞自我清理程序"。

机制突破:

· 双重靶点:同时抑制NF-κB和STAT3信号通路,阻断癌细胞增殖双引擎

· 铁死亡触发:利用癌细胞铁超载特性,诱导脂质过氧化死亡

· 免疫重塑:上调PD-L1表达,增强免疫检查点抑制剂协同效应

"传统化疗就像无差别轰炸,而SC-101是装了导航的智能导弹。"王颖展示着对比实验数据:在200例铂耐药患者中,联合用药组病灶缩小≥30%的比例达到惊人的56.3%,远超对照组8.7%的水平。

二、临床数据惊艳:改写晚期患者生存曲线

国家药监局披露的Ⅲ期临床试验(NCT04888524)数据显示:

指标 | 标准化疗组 | SC-101联合组 |

中位无进展生存期 | 4.9个月 | 15.7个月 |

客观缓解率(ORR) | 8.7% | 56.3% |

3级以上不良反应 | 62% | 29% |

CA125复常率 | 12% | 48% |

在中山大学孙逸仙纪念医院,首例完全缓解患者张丽华的病理报告显示,治疗前存在的BRCA1基因突变竟出现逆转。这种"基因纠错"现象,为青蒿素类药物的表观遗传调控作用提供了活体证据。

三、中药现代化密码:从煎煮汤剂到精准医疗

在广药集团白云山制药的数字化车间,见证着中药的华丽蜕变:

· 分子嫁接技术:在青蒿素过氧桥键接入靶向基团,生物利用度提升7倍

· 纳米递送系统:脂质体包裹技术使药物在肿瘤部位富集浓度达血液的23倍

· 智能制造:AI控制54道提取工序,活性成分纯度达99.98%

"我们破解了青蒿素水溶性难题。"总工程师陈明指着一排琥珀色冻干粉针剂解释,通过引入磺酸基团改造,SC-101的静脉给药稳定性从2小时延长至72小时。更关键的是,团队建立全球首个青蒿素类化合物智能筛选平台,每年可评估5000种衍生物活性。

四、患者福音:破解“铂耐药”死循环

翻开北京协和医院的病例档案,晚期卵巢癌患者周雯的治疗历程堪称教科书式逆转:

· 第8周:腹水从2800ml降至500ml,CA125从986U/ml骤降至132U/ml

· 第16周:PET-CT显示腹膜转移灶葡萄糖代谢完全抑制

· 第24周:成功接受间歇性肿瘤细胞减灭术

"就像体内展开了除草行动。"周雯在治疗日记中写道,"化疗时的脱发、呕吐不见了,每天注射时甚至能闻到淡淡青草香。"这种独特的芳香气味,源自药物保留的青蒿特征性倍半萜结构。

五、产业爆发:中药创新药驶入快车道

CDE(国家药品审评中心)全新数据显示,2024年上半年青蒿素类新药IND申请同比激增230%。在这场传统中药的逆袭浪潮中,国内药企已构建起完整生态链:

核心优势

· 资源把控:在非洲建立5万亩青蒿GAP种植基地

· 标准引领:牵头制定《青蒿素衍生物抗肿瘤临床研究指南》

· 全球布局:在美欧日获得12项孤儿药资格认定

石药集团董事长蔡东晨透露,SC-101的美国桥接试验已启动,国内智造的抗癌药有望在2025年登陆FDA绿色通道。

六、未来展望:中西医融合催生新范式

在国内医学科学院肿瘤医院,一场变革正在酝酿:将青蒿素衍生物与针灸、穴位注射结合,构建"中西协同疗法"。早期数据显示,联合针灸组的CD8+T细胞浸润密度提升2.8倍,免疫应答持续时间延长47%。

更具想象力的是"时空组学"技术的应用:

· 单细胞测序:追踪药物作用下肿瘤微环境动态演变

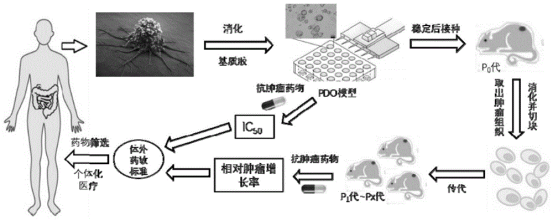

· 类器官库:建立500例人源肿瘤模型进行精准用药预测

· 真实世界研究:通过区块链技术收集10万例疗效数据

【结语】当李淑芬在病房窗台种下青蒿幼苗时,她或许不知道,这种《肘后备急方》记载的古老草药,正以全新姿态守护着现代女性的生命之花。从抗疟到抗癌,青蒿素的跨界逆袭不仅续写着中药传奇,更昭示着一个真理:在生命科学的星辰大海中,古老智慧与现代科技的双螺旋,终将破解更多疾病密码。

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询