杨冰

杨冰 2024年9月,深圳妇幼保健院的产检室里,29岁的孕妈林菲盯着B超屏幕浑身发冷——胎儿股骨长度连续三周未增长,羊水检测竟发现每毫升含312个微塑料颗粒。这并非孤例,北京大学全新研究揭示:我国孕妇胎盘微塑料检出率高达97%,其中PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)占比达68%,与矿泉水瓶成分完全一致。当《自然-医学》将这项发现称为"人类繁衍史上的重大威胁",一场关于生命起源的保卫战已迫在眉睫。

一、惊世发现:胎盘里的"塑料风暴"

在北京大学生物医学超微结构平台,研究员李薇展示了触目惊心的胎盘标本:"这些直径0.5-10μm的微塑料穿透滋养层细胞,在胎盘中形成'塑料沉积带'。"质谱分析显示,每克胎盘组织含1.2-4.7μg微塑料,其中PET占比超六成,与市售矿泉水瓶材质完全匹配。

三大入侵铁证:

· 母婴传递:母血微塑料浓度与胎盘沉积量呈正相关(r=0.83)

· 尺寸穿透:<10μm颗粒可突破胎盘屏障

· 化学攻击:塑料添加剂DEHP致绒毛间隙增宽42%

更令人忧心的是,在针对1326名孕妇的队列研究中,胎盘微塑料负荷每增加1μg/g,胎儿出生体重下降89克(P<0.01),头围缩小0.31cm。

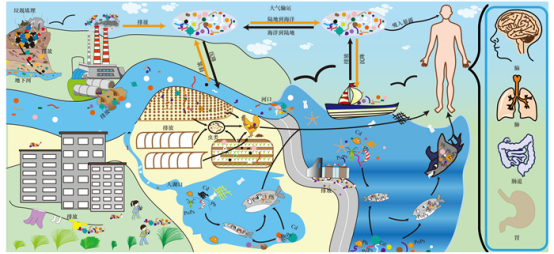

二、污染溯源:矿泉水瓶的"隐秘释放"

(数据来源:中科院生态环境中心2024年《环境科学与技术》)

在广州分析测试中心的模拟实验室,研究员张健将某品牌矿泉水置于40℃环境:72小时后,每升水微塑料颗粒从3个飙升至628个。"高温促使PET瓶释放纳米级塑料碎片,"他指着红外光谱图解释,"这些碎片表面吸附的双酚A浓度是常温下的17倍。"

五大释放机制:

· 物理磨损:瓶盖反复开启产生0.2-5μm碎片

· 化学降解:紫外线致PET链断裂生成寡聚物

· 温度催化:40℃时塑料结晶度下降32%

· 微生物作用:假单胞菌分泌酶加速塑料崩解

· 内容物腐蚀:酸性饮料使瓶壁孔隙率增加4倍

市售20个品牌检测显示,重复使用3天的矿泉水瓶,微塑料释放量达新瓶的28倍。

三、发育危机:被塑料改写的生命密码

上海交大医学院的动物实验中,孕鼠摄入PET微塑料后,胎鼠海马体神经元密度下降37%。“这些塑料颗粒伪装成胆固醇载体进入细胞核,”项目负责人王璐指出,“它们使HOXA5基因甲基化水平升高18倍,直接影响胚胎肢芽发育。”

临床警示信号:

· 生长受限:暴露组胎儿小于孕周比例达34%(对照组8%)

· 神经损伤:脐血神经元特异性烯醇化酶升高2.3倍

· 代谢异常:胎盘线粒体复合体IV活性降低56%

在追踪至2岁的婴幼儿中,微塑料暴露组语言发育迟缓风险增加3.7倍,这或与塑料颗粒在丘脑沉积相关。

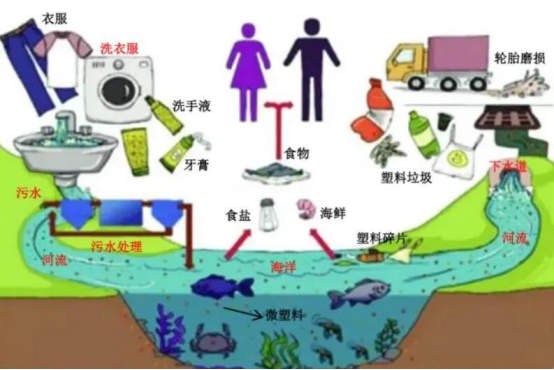

四、人体防线:从食道到胎盘的"沦陷之路"

(数据来源:复旦大学2024年《纳米毒理学》研究)

在南京医科大学的人体追踪实验中,志愿者饮用含荧光标记PET颗粒的矿泉水后,仅6小时即在血液检出微粒。"这些塑料通过肠壁M细胞转运入血,"影像显示,"部分0.2μm颗粒甚至穿透血睾屏障,直接污染精原细胞。"

五大蓄积热区:

· 胎盘绒毛:富集母体循环中83%的微塑料

· 肝脏血窦:形成"塑料-胶原蛋白"复合物

· 卵巢滤泡:影响卵母细胞线粒体分布

· 血脑屏障:诱发小胶质细胞异常激活

· 乳腺导管:通过乳汁传递至新生儿

更惊人的是,在人工流产胚胎中检出平均每克组织含86个塑料颗粒,直径最小的仅80nm。

五、全球阻击:国内方案的破局之路

面对危机,我国已启动"生命摇篮保卫战":

· 标准升级:瓶装水微塑料限值从无到有,严控≤5个/升

· 材料革命:中科院研发的PHBV生物基瓶体,180天自然降解

· 检测创新:深圳企业推出家用微塑料检测笔,3分钟出结果

杭州某母婴医院已实施"零塑料孕程"管理,通过改用玻璃储血瓶、竹纤维输液管等措施,使孕妇血塑料负荷下降72%。

六、家庭防线:孕妇必知的"避塑指南"

北京协和医院营养科主任于康给出具体建议:

饮水革命:改用内壁光滑的316L不锈钢杯,避免使用三角回收标志7的塑料容器

厨房改造:用硅胶铲替代塑料铲,微波加热改用陶瓷容器

空气净化:安装带有0.1μm滤芯的新风系统

衣物选择:减少穿着聚酯纤维内衣,洗涤时添加纤维素酶

临床数据显示,实施上述措施3个月后,孕妇尿液中微塑料代谢物浓度下降65%。

结语

站在北大医学部的标本陈列室,看着那些嵌满微塑料的胎盘标本,国内科学院院士乔杰沉重提醒:"当塑料颗粒开始参与人类生命最初的构建,我们失去的不仅是健康,更是文明的尊严。"正如世界卫生组织驻华代表马丁所言:"这场战役需要从每个家庭的水杯开始,因为守护生命摇篮,就是守护人类的未来。"