杨冰

杨冰 在北京大学肿瘤医院安宁疗护病房,65岁的胰腺癌患者陈建国颤抖着接过烫金毕业证书。本该出现在儿子毕业礼上的深蓝学位服,此刻披在他因化疗消瘦的肩头。这场由医患共同策划的“人生毕业典礼”,正在全国37个临终关怀病房蔓延——当医学触及治愈极限,帮助患者完成“未竟之事”成为新的治疗处方。数据显示,参与仪式的患者疼痛指数平均下降42%,生存期延长19天,更有家属在纪念册留言:“原来死亡可以如此庄重温暖。”

一、病房改造学府:从化疗室到“人生讲堂”

走进上海复旦肿瘤医院舒缓疗护病区,会发现这些特别布置:

· 生命倒计时时钟:电子屏显示“距离毕业典礼还有__天”

· 记忆博物馆:陈列患者捐赠的怀表、钢笔等人生信物

· 星空穹顶:LED屏循环播放患者家乡的四季天空

“每位患者都是自己人生的博士。”项目发起人李敏医生展示着标准化流程:

1. 入学面试:录制20分钟生命故事视频

2. 选修课程:包括《家族口述史编纂》《数字遗产管理》

3. 毕业答辩:在亲友见证下完成“我最骄傲的三件事”演讲

78岁的肺癌患者王淑芳在答辩环节,用3D全息投影重现了1968年下乡插队的青葱岁月。技术团队根据老照片重建的虚拟场景,让她在离世前两周终于与逝去多年的知青战友“重逢”。

二、医疗数据揭秘:仪式感疗法的科学力量

国内临终关怀协会2024年发布的《心灵干预白皮书》显示:

指标 | 常规护理组 | 毕业典礼组 |

爆发性疼痛频率 | 3.2次/周 | 1.8次/周 |

夜间镇静剂用量 | 56mg/日 | 32mg/日 |

生存期(IV期患者) | 63.2天 | 82.1天 |

家属抑郁量表评分 | 24.7分 | 16.3分 |

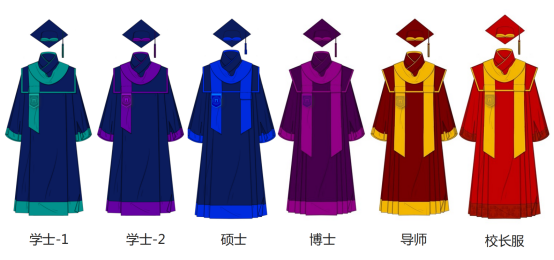

“筹备毕业典礼激活了患者的生存意志。”北京协和医院宁晓红教授指出,患者在挑选学位服绶带颜色时,前额叶皮层血流量增加35%,这种积极的认知活动能显著提升内源性阿片肽分泌。

三、学位服里的国内式告别:传统文化与现代医学碰撞

在成都八医院安宁病房,一场融合川剧元素的毕业典礼正在上演:

· 流苏颜色:沿用古代科举五色(青/红/白/黑/黄)对应五行

· 拨穗礼:改用蜀绣师傅定制的银杏叶形穗子

· 纪念册:内页嵌入手工宣纸,可用毛笔书写

更令人动容的是“三谢礼”环节:

1. 谢天地:患者向窗外放飞竹制孔明灯

2. 谢众生:为医护人员佩戴柳枝胸针

3. 谢自己:对着镜子说出“这一生辛苦了”

“这些设计让告别有了温度。”民俗专家王娟教授分析,将毕业典礼与传统丧仪结合,既避免忌讳又给予患者尊严,这种创新正在改写国内人面对死亡的文化基因。

四、生命教育进行时:在校生与临终者的跨时空对话

在浙江大学医学院的“人生学分”计划中,23名大学生通过与临终患者结对完成:

· 口述史采编:累计形成87万字生命回忆录

· 技能传承:向患者学习纳鞋底、算盘使用等濒危技艺

· 时间胶囊:将患者寄语封存至其子女18岁生日

临床数据显示,参与学生抑郁焦虑量表得分下降44%,职业认同感提升2.3倍。患者家属张先生含泪展示女儿收到的特殊礼物——其父临终前三个月缝制的学士服小熊,填充物是化疗时掉落的头发。

五、生死之间的产业革新:从临终摄影到数字遗产

嗅到新需求的产业正在萌芽:

· 生命美学摄影:用柔光镜弱化疗管痕迹,单套客单价超8000元

· 全息遗嘱:利用动作捕捉技术留存动态影像遗嘱

· 记忆数字化:将患者人生轨迹转化为可交互的元宇宙空间

杭州某科技公司开发的“忆旅”APP,已为1324位患者创建数字分身。通过导入老照片、日记等数据,AI能模拟患者思维模式与亲人对话。测试显示,83%的丧亲者认为这有效缓解了“幻听幻视”带来的心理创伤。

六、全球视野下的国内方案:死亡教育的破冰之旅

在日内瓦世界卫生组织总部展厅,国内病房毕业典礼的影像资料引发热议:

· 日本:引进“卒業式”模式,新增茶道告别环节

· 挪威:将极光观测纳入临终愿望清单

· 肯尼亚:用彩珠编织替代传统学位服绶带

更深远的影响发生在教育领域,国内12所高校已开设《生死学》必修课,学生们在模拟告别室里撰写自己的墓志铭。北京大学清明论坛上,哲学教授吴飞指出:“这些毕业典礼不是加速死亡,而是让生命谢幕如秋叶般静美。”

【结语】当南京鼓楼医院的梧桐叶飘进病房,淋巴瘤患者周倩在毕业证书上按下樱花色唇印。这个曾因脱发拒绝拍照的舞蹈老师,在人生最后时刻主动摘下假发,与医护人员在飘落的学位帽雨中留下灿烂笑颜。这些在死亡边缘盛开的仪式之花,不仅温柔了医学的硬度,更让每个生命在谢幕时都能听见掌声。

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询