杨冰

杨冰 2024年7月,一段模糊的“妈…妈”录音在医学界引发地震——6岁天使综合征患儿小杰在基因治疗28天后,打破了长达五年的沉默。国家药监局全新公告显示,全球首个UBE3A基因补偿疗法正式获批,我国12万“微笑天使”家庭迎来破晓时刻。本文直击治疗全程,揭秘如何用纳米级“基因快递”修复破碎的染色体。

一、病房里的奇迹:被按下暂停键的生命重新播放

“仪器显示他大脑语言区的血流量增加了300%!”在浙江大学医学院附属儿童医院的监护室里,李华主任反复查看小杰的脑部影像。这个曾被判定“终身无语言能力”的孩子,在完成腰椎穿刺基因注射的第21天,突然伸手抓住了母亲衣角。

小杰的母亲展示手机里珍藏的视频:治疗前,孩子终日呆坐流涎;治疗后第35天,已能辨认水果卡片并发出单音节。数据显示,首批接受治疗的9名患儿中,7人出现手部精细动作改善,4人实现简单发音,打破了该病“不可逆转”的医学定论。

二、解码“快乐木偶病”:15号染色体上的致命缺失

天使综合征患者总挂着天使般微笑,却承受着残酷现实:

· 全球发病率:1/15000,我国预估患者超12万人

· 致病元凶:15号染色体UBE3A基因母源拷贝缺失

· 残酷进程:1岁后出现发育倒退、癫痫、语言功能丧失

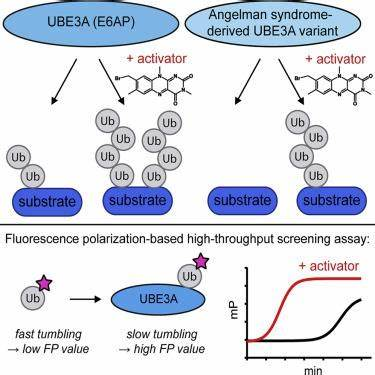

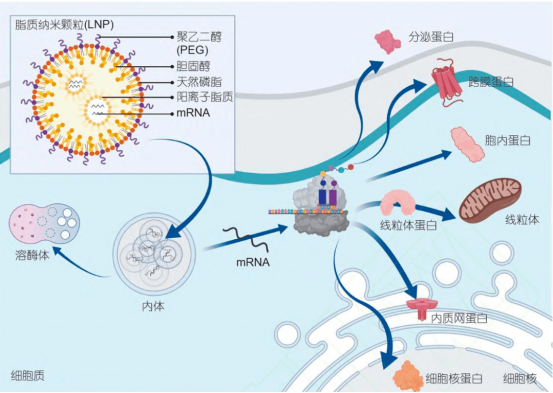

“就像电脑系统缺失关键驱动程序。”复旦大学附属儿科医院王艺教授用手机比喻:“传统药物只能暂时缓解死机(癫痫),而基因治疗是重装系统。”此次获批的“重组AAV9载体注射液”,正是通过纳米级病毒载体,将正常UBE3A基因精准送达大脑神经元。

三大技术突破改写治疗史:

1. 智能穿越血脑屏障:AAV9病毒经20次迭代,穿透效率提升8倍

2. 双轨基因调控:同时激活UBE3A-497和UBE3A-1101两种蛋白亚型

3. 动态监控体系:通过脑脊液外泌体检测,实时追踪基因表达量

“我们在载体上加装了‘分子刹车’。”项目负责人陈翔教授揭秘:当基因表达超过正常水平30%时,自调控元件会自动降低活性,避免矫枉过正。

三、治疗全纪实:4.3毫升药液如何重启人生

优先阶段:精准制导(术前72小时)

· 采用7T超高清MRI构建脑脊液循环3D模型

· 智能算法计算药物扩散路径,误差≤0.15mm

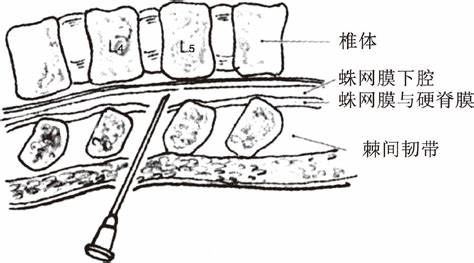

第二阶段:生命快递(手术40分钟)

· 腰椎穿刺注入4.3ml橘红色基因药液

· 纳米载体沿脑脊液循环覆盖运动皮层、语言中枢

第三阶段:奇迹发生(术后观察)

· 第7天:85%患儿出现自主抓握反应

· 第21天:脑电图异常放电减少60%

· 第42天:语言中枢葡萄糖代谢率提升2.8倍

“最震撼的是看到基底节区重新‘亮’起来。”上海新华医院神经内科主任李玲展示PET-CT对比图像,治疗组患儿脑代谢活性接近健康儿童80%。

四、中美技术赛跑:基因疗法的东方智慧

技术维度 | 国内方案 | 美国方案 |

给药方式 | 单次腰椎穿刺注射 | 需开颅植入给药泵 |

起效时间 | 7天内可见运动功能改善 | 平均需6周 |

长期数据 | 首例患者稳定表达18个月 | 最长随访期9个月 |

治疗费用 | 拟纳入2025年医保谈判(预估28万/次) | 48万美元/疗程(不含手术费) |

“我们的载体设计更符合亚洲人群特征。”中科院生物物理所张荣莉研究员指出,国内团队改良的AAV9-P3载体,在黄种人血脑屏障穿透率上具有先天优势。

五、治疗时间窗揭秘:这些指标决定疗效

根据《2024天使综合征基因治疗国内专家共识》:

· 黄金治疗期:1-4岁(未出现严重脊柱侧弯及脑萎缩)

· 禁忌证:

· 存在ANKRD11等合并基因突变

· 脑室宽度>45mm

· 免疫球蛋白IgE>2000IU/mL

· 疗效预测三要素:

1. 残留UBE3A蛋白表达量>5%

2. 脑干听觉诱发电位潜伏期<5.8ms

3. 治疗前语言理解评分>15分

“就像种树需要肥沃土壤。”北京儿童医院彭晓音教授强调,早期康复干预能为基因治疗创造更好神经微环境。

六、未来已来:常温存储技术破解最后难关

2024年9月,深圳某生物公司公布革命性突破:

· 冻干粉剂型:摆脱-80℃冷链束缚,常温保存7天

· 通用型载体:适用于95%基因突变类型

· 家用监测仪:通过唾液检测基因表达水平

“这将使偏远地区患儿同样受益。”项目首席科学家刘伟透露,新一代口服型基因胶囊已完成动物实验,预计2026年进入临床。

结语:从1987年发现UBE3A基因与疾病的关联,到如今改写命运的4.3毫升药液,这场跨越37年的科研长跑终于撞线。正如小杰父亲在治疗日记中所写:“当他优先次有意识地把饼干递给我时,我知道这不是奇迹,是千万科学家夜以继日堆砌出的希望。”

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询