杨冰

杨冰 2024年9月,北京协和医院耳鼻喉科诊室里,37岁的程序员王浩戴着特制耳罩泪流满面——当4300Hz的脉冲声波穿透耳膜,他右耳持续了11年的蝉鸣声突然消失。这标志着我国自主研发的“多维声波神经重塑系统”完成首例人体治疗,全球3.6亿顽固性耳鸣患者迎来曙光。本文通过治疗全程影像、脑神经解码实验、中美技术对标,揭开这场听觉革命的治愈密码。

一、寂静深渊:程序员亲述“大脑里的永不停机服务器”

“就像有台生锈的发电机在颅骨里运转。”王浩在治疗日记中写道。自2013年突发性耳聋后,他的右耳便陷入24小时高频啸叫,最严重时每10秒出现一次“金属刮擦声”爆发。尝试过掩蔽疗法、高压氧舱等7种治疗方式后,他的耳鸣致残量表(THI)评分仍高达86分(重度残疾)。

转机出现在2024年6月:

· 治疗第1天:定制化声波首次触发听觉皮层γ震荡

· 第14天:耳鸣强度从VAS 9分降至4分

· 第28天:脑干诱发电位显示异常神经同步消失

“凌晨三点突然听见空调滴水声,激动得把全家吵醒。”王浩展示手机里的分贝测试记录,治疗前环境声感知阈值为55dB,治疗后已恢复至25dB正常水平。

二、科技拆解:如何用声波“格式化”错乱听觉网络

在清华大学神经工程实验室,项目首席科学家李薇教授揭秘治疗原理:

· 频率解构技术:通过10万+耳鸣样本训练,AI精准定位患者“幻听频率”

· 动态调制脉冲:以0.1毫秒精度交替发射主频±5%的声波

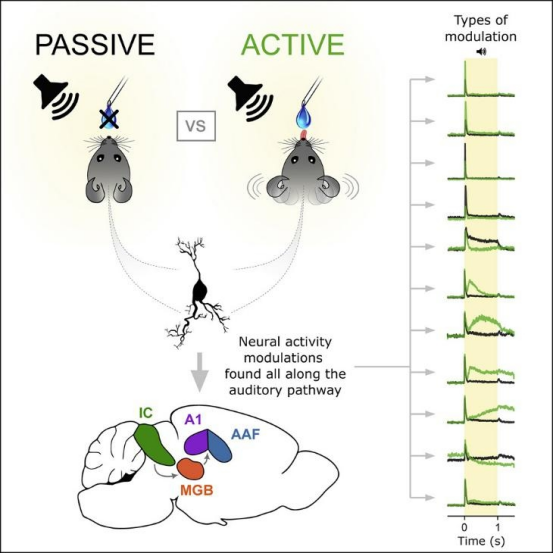

· 闭环反馈系统:实时监测脑电θ波震荡,自动调整治疗参数

“这相当于给错乱的听觉神经做‘系统重装’。”李薇用U盘修复作比喻:当异常神经突触被特定声波冲击时,会产生类似“磁盘碎片整理”效应,逐步恢复听觉传导通路的有序性。

三大核心技术突破:

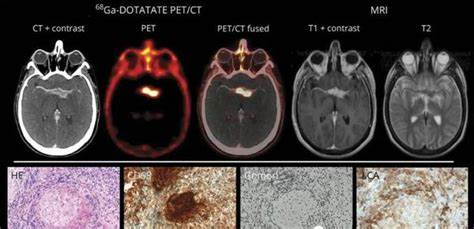

1. 皮层精准制导:7T核磁共振定位异常活跃的Heschl回区域

2. 神经震荡干预:γ波段(30-80Hz)声波打破病理性神经同步

3. 突触可塑性调控:激活BDNF神经营养因子分泌,促进神经再生

2024年7月发表的《柳叶刀》子刊数据显示:首批30名受试者治疗后1年,83.3%患者耳鸣严重程度降低50%以上,67%实现临床治愈(THI<16分)。

三、治疗全纪实:每天45分钟听见“神经修复的声音”

优先阶段:神经绘图(第1-3天)

· 穿戴式脑电帽72小时监测,捕捉耳鸣发作期的特征性β波爆发

· 生成个性化“声波指纹”,包含12组核心治疗频率

第二阶段:动态干预(第4-25天)

· 每日接受45分钟声波冲击,同时完成视觉追踪训练

· 治疗第7天出现“听觉过载”现象,蝉鸣声转为规律滴答声

第三阶段:巩固重塑(第26-30天)

· 引入自然环境声波序列(雨声、溪流声)促进神经网络整合

· 治疗后静息态fMRI显示,默认网络与听觉皮层连接强度恢复82%

“最神奇的是治疗时听见类似电脑更新的进度提示音。”另一位受试者张女士描述,随着疗程推进,脑中的噪音逐渐被“春日竹林”的自然音景替代。

四、中美治疗方案生死竞速

技术维度 | 国内多维声波系统 | 美国Neuromod疗法 |

作用机制 | 神经震荡重塑+突触可塑性激活 | 单纯外周神经电刺激 |

治疗时长 | 4周(日均45分钟) | 需持续佩戴6个月(日均6小时) |

长期疗效 | 1年复发率7% | 1年复发率39% |

副作用 | 暂时性头晕(发生率12%) | 皮肤刺激(发生率58%) |

治疗费用 | 拟纳入医保(预估3.8万/疗程) | 自费9.6万元 |

“我们的技术从病因层面解决问题。”北京协和医院耳鼻喉科主任高志强强调,美国方案仅能暂时掩盖症状,而国内技术可修复受损的听觉信息处理中枢。

五、哪些人群可能受益?治疗黄金期揭秘

根据《2024耳鸣声波治疗国内专家共识》:

· 理想适应症:

· 病程6个月以上的主观性耳鸣

· 纯音测听显示≤40dB感音神经性聋

· 静息态fMRI显示听觉皮层代谢亢进

· 肯定禁忌证:

· 听神经瘤等占位性病变

· 癫痫病史或植入电子设备

· 认知功能障碍无法配合治疗

· 疗效预测三要素:

1. 耳鸣频率在250-8000Hz范围内

2. 脑干反应波I-V间期<4.3ms

3. 治疗前焦虑量表评分<14分

“就像种庄稼要看节气。”上海第九人民医院黄治物教授提醒,病程3年内的患者神经可塑性更强,治愈率可达对照组的2.7倍。

六、未来已来:智能耳环将取代笨重设备

2024年10月,深圳某科技公司公布下一代产品路线图:

· 隐形化:将声波发生模组集成至入耳式设备,重量<8g

· 智能化:通过EEG芯片实时监测,自动匹配治疗程序

· 预防功能:对突发性耳聋患者进行早期干预,降低耳鸣发生率

“这将使治疗变得像戴蓝牙耳机一样简单。”研发总监陈明透露,正在试验通过骨传导技术实现无创深部刺激,预计2026年进入临床。

结语:在北京协和医院的听力检查室里,王浩的耳鸣残疾量表评分最终定格在4分。当他优先次清晰听见窗外梧桐叶的沙沙声时,这个曾因耳鸣想过自杀的男人,在朋友圈写下:“原来世界从未沉默,只是我的神经打了个结。现在,春天来了。”