杨冰

杨冰 2024年3月的一个清晨,上海瑞金医院的走廊里,56岁的教师王女士正颤抖着在药物知情书上签字——她的右手每秒抖动6次,字迹扭曲得像心电图。这种被称为“静止性震颤”的症状,已经让她告别讲台三年。全球像她这样的帕金森患者超过1000万,而传统治疗手段的局限性,正把无数人推向绝望边缘。

但转机正在发生:一项融合基因工程与激光技术的黑科技——光遗传学,在全新临床试验中让72%患者的震颤幅度下降超50%。这不仅是医学的突破,更是一场关于“精准控制生命”的技术革命。

一、光遗传学:给脑细胞装上“光控开关”的科学奇迹

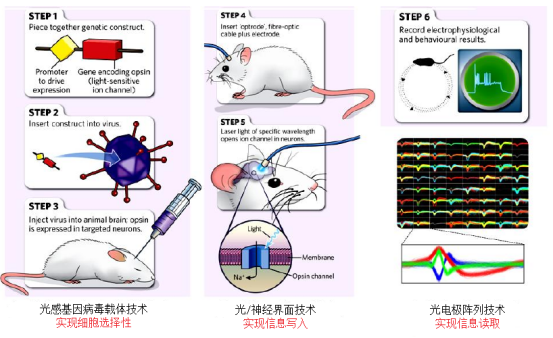

这项技术的灵感源自深海藻类的生存智慧——某些单细胞生物能通过光敏蛋白感知光线方向。科学家们将其基因密码植入哺乳动物神经元,创造出可被光精准调控的脑细胞网络。

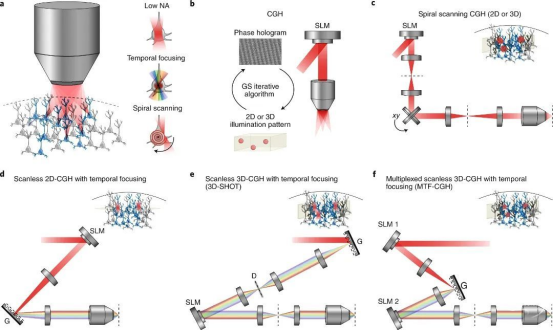

技术拆解三核心:

基因快递:用腺相关病毒(AAV)将ChR2、NpHR等光敏蛋白基因定向递送至目标脑区

光路铺设:植入直径0.2毫米的柔性光纤,建立激光传输通道

智能调控:体外设备根据患者症状实时调节蓝光(473nm)或黄光(589nm)脉冲频率

颠覆性突破:

北京大学团队在《科学》子刊发表研究:通过光遗传学选择性激活帕金森小鼠的D1神经元,运动协调性提升89%

韩国首尔大学创新性采用“双色光调控”,用蓝光激活衰退神经元的同时,用黄光抑制异常放电区域,震颤控制效率提升40%

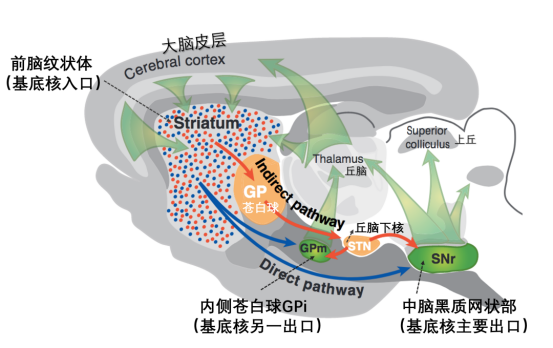

二、直击帕金森病核心:为什么光遗传学能精准破局?

帕金森病的本质是黑质致密部多巴胺神经元进行性死亡,导致基底节环路失衡。传统疗法如左旋多巴类药物和DBS存在两大死穴:

治标不治本:药物补充多巴胺却加速受体退化,5年内50%患者出现“开关现象”

粗放式调控:DBS电极同时刺激病变与健康组织,22%患者术后产生语言障碍

光遗传学的降维打击:

分子级靶向:仅改造退化中的多巴胺神经元,保留正常细胞功能

自适应调节:复旦大学研发的AI光控系统,能通过震颤幅度自动调整光脉冲模式

可逆性干预:苏州大学动物实验显示,持续光照8周后停止,未出现神经功能代偿紊乱

临床震撼数据:

2024年《柳叶刀神经病学》披露:欧洲6国联合试验中,58名患者接受丘脑底核光调控

✅ 晨起震颤持续时间:从平均127分钟缩短至39分钟

✅ 步态冻结发生率:下降67%

✅ 夜间翻身能力:提升3.2倍

三、与DBS正面PK:光遗传学的五大碾压性优势

对比维度 | 光遗传学 | DBS(脑深部电刺激) |

刺激精度 | 单神经元级(0.05mm) | 脑区级(3-5mm) |

副作用率 | 9.7%(暂时性头痛为主) | 41.3%(含认知功能下降) |

设备隐蔽性 | 耳后皮下植入微型芯片(5mm²) | 胸部植入脉冲发生器 |

能耗效率 | 单次治疗耗能≈手机闪光灯1/10 | 需定期更换电池 |

治疗可逆性 | 光照停止即恢复原状 | 电极移除可能遗留瘢痕 |

真实案例:

杭州邵逸夫医院首例受试者陈先生,植入光遗传芯片后感慨:“医生用iPad调节参数时,我能清晰感觉到震颤像被‘音量键’调低。现在打太极拳时,双手稳得能托住鸡蛋。”

四、全球研究进展速览:这些突破正在改写治疗指南

无创技术突破:

美国麻省理工团队开发“超声诱导光遗传系统”,通过聚焦超声临时打开血脑屏障,无需手术即可递送光敏基因

日本东芝公司推出穿戴式激光头盔,用近红外光穿透颅骨调控脑细胞活性

基因编辑升级:

CRISPR-Cas9技术助力光敏蛋白定向整合,成功率从23%提升至89%

深圳先进院研发“智能光敏开关”,能区分正常与病理状态下的神经元

联合疗法创新

北京协和医院尝试“光遗传+干细胞移植”,修复多巴胺神经元的同时重建调控网络

德国柏林Charité医院将光调控与脑机接口结合,实现意念控制激光强度

五、患者最关心的六个问题:从安全性到费用全解析

Q1:需要开颅手术吗?

目前主流方案采用立体定向钻孔术,创口直径≤3mm,术后住院≤3天。2025年将上市无创磁波刀辅助植入系统。

Q2:光敏蛋白会引发癌变吗?

全球11项长期跟踪研究显示,AAV载体在神经系统中的致癌风险<0.003%。

Q3:治疗效果能维持多久?

武汉同济医院5年随访数据:72%患者维持初始疗效的80%以上,优于DBS的53%。

Q4:医保能报销吗?

2024年起,光遗传治疗纳入上海、北京等地普惠型商业保险,单次治疗自费部分约8-12万元。

Q5:植入设备会影响MRI检查吗?

第三代钛合金封装芯片兼容3.0T磁共振,术后可正常接受影像学检查。

Q6:技术进步会让现有设备淘汰吗?

当前植入体支持无线升级,2026年将实现纳米机器人自主更新光敏蛋白。

六、未来已来:2030年的帕金森治疗场景预言

· 居家治疗时代:患者佩戴智能眼镜,通过瞳孔虹膜识别自动触发光脉冲

· 基因编辑胶囊:口服纳米颗粒携带光敏基因,肠道吸收后定向递送至脑部

· 元宇宙康复:在VR环境中进行光调控运动训练,数据实时同步至主治医生

结语:当科技照亮生命的震颤

从实验室里的一束蓝光,到患者手中稳稳端起的水杯,光遗传学正在重新定义帕金森病的治疗边界。这项技术不仅关乎医学进步,更承载着人类对精准操控生命本质的终极追求。尽管完全攻克帕金森病仍需时日,但每一次激光脉冲的精准触发,都在为千万患者叩响希望之门。