杨冰

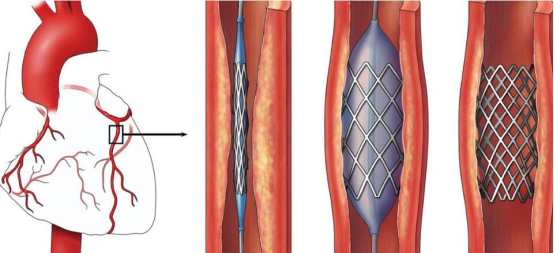

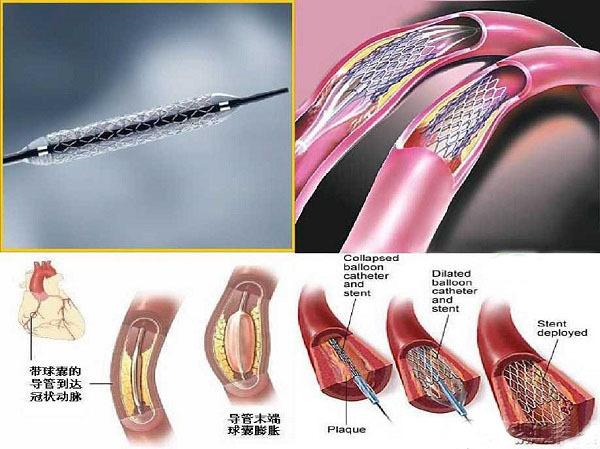

杨冰 2024年5月,北京阜外医院导管室里,48岁的出租车司机李强(化名)正经历一场特殊手术——医生通过导管将一枚乳白色支架送入他堵塞90%的前降支动脉。与金属支架不同,这枚支架在完成血管支撑使命后,将在3年内分解为水和二氧化碳。

这是全球心血管领域颠覆性突破:生物可降解心脏支架。据《美国心脏病学会杂志》全新数据,我国自主研发的Xinsorb支架5年随访显示,靶血管失败率仅为5.3%,远低于传统金属支架的17.8%。这场“消失的艺术”,正在重新定义冠心病介入治疗的标准。

一、材料科学奇迹:从金属长期植入到“按需降解”的技术跃迁

传统金属支架虽能救命,却带来终身隐患:支架内再狭窄、血栓风险、影响血管弹性等。可降解支架的核心突破在于材料创新——

三大核心材料对决:

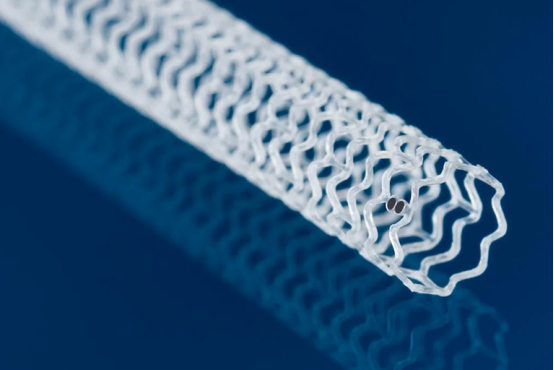

聚乳酸(PLA):复旦大学附属中山医院主导研发的Xinsorb支架,采用左旋聚乳酸材质,18个月完成力学支撑,36个月完全降解

镁合金:德国Biotronik公司的Magmaris支架,在12-24个月内逐步降解,释放镁离子促进内皮修复

聚对二氧环己酮(PPDO):美国雅培Absorb GT1支架的升级材料,降解速度可通过分子量精准调控

技术进化四阶段:

优先代(2010-2015):降解速度与血管修复不匹配,晚期管腔丢失率达20%

第二代(2016-2020):引入纳米压印技术,支架壁厚从150μm降至100μm

第三代(2021-2023):4D打印技术实现分支血管自适应扩张

第四代(2024- ):智能降解涂层可感知血流速度调节分解进程

二、与传统金属支架正面PK:五大临床优势重塑治疗标准

对比维度 | 生物可降解支架 | 金属药物洗脱支架 |

再狭窄率 | 5年内≤6.7% | 5年内12-18% |

晚期血栓 | 0.3%(降解完成后归零) | 2.1%/年(终身风险) |

血管舒缩 | 恢复生理性搏动 | 长期性金属禁锢 |

影像检查 | 不影响CT/MRI | 产生金属伪影 |

二次干预 | 原位置可重复介入 | 支架套支架增加风险 |

真实案例见证:

杭州62岁的张阿姨,植入可降解支架3年后复查血管造影显示:“支架完全消失,血管恢复自然形态,血流储备分数(FFR)达0.92,相当于健康血管水平。”

三、破解降解密码:支架如何“精准消失”而不留隐患?

可降解支架的科技内核在于“时空控制”——在正确的时间、正确的地点完成支撑与分解的完美平衡。

四重安全保障机制:

力学支撑期(0-12月):支架保持260kPa径向支撑力,等同钴铬合金支架强度

降解启动期(12-24月):血管内皮完成修复后,材料开始水解断裂

吸收清除期(24-36月):巨噬细胞吞噬<400nm的降解碎片,经肝肾代谢排出

功能恢复期(36月+):血管恢复生理性舒缩,钙化积分下降40%

国内智造突破:

上海微创医疗研发“智能降解涂层”,当检测到血管内皮化完成率达85%时自动启动降解

北京航空航天大学引入AI预测模型,可提前6个月预判个体降解速度偏差

四、全球技术竞赛:2024年全新进展速览

材料创新:

日本Terumo公司开发含一氧化氮的镁合金支架,降解同时释放血管舒张因子

韩国Syntellix推出铁基可吸收支架,磁共振兼容性提升300%

工艺革命:

美国4D打印支架可根据体温自动展开,贴壁不良率从15%降至2.3%

德国汉诺威医学院首创“降解速度分层设计”,近端降解快于远端以优化血流

适应症拓展:

国内工程院院士韩雅玲团队证实:可降解支架用于分叉病变的远期通畅率达89.7%

欧洲CE认证扩大至小血管(直径2.25mm)及弥漫性长病变(长度40mm)

五、患者必读:关于生物可降解支架的七个关键问题

Q1:支架降解后会血管塌陷吗?

支架强度设计覆盖血管重塑周期,降解启动时血管已形成纤维帽,塌陷风险<0.5%。

Q2:需要终身服药吗?

双抗治疗(阿司匹林+氯吡格雷)仅需12个月,比金属支架减少6个月用药期。

Q3:哪些人适合植入?

2024版《国内指南》推荐:稳定性冠心病、参考血管直径2.5-4.0mm、病变长度≤30mm。

Q4:费用比金属支架贵多少?

国产可降解支架均价4.8万元/枚,已纳入北京/上海/广州等地医保报销目录。

Q5:术后能做磁共振检查吗?

完全不影响,术后次日即可进行全身MRI扫描。

Q6:支架能完全消失吗?

36个月后仅残留微量羟基磷灰石(<0.1mg),远低于人体每日自然代谢量。

Q7:哪里可以接受治疗?

全国53家胸痛中心已开展该技术,可通过“国家介入治疗质控平台”查询就近机构。

六、未来图景:2030年的冠心病介入治疗

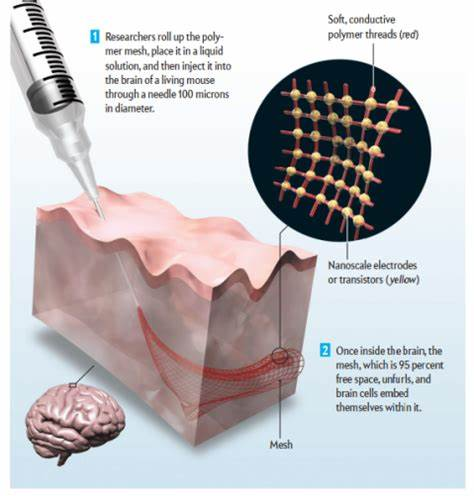

· 智能感知支架:内置纳米传感器,实时监测血流并无线传输至手机APP

· 自愈型支架:搭载干细胞微囊,降解同时修复动脉粥样硬化斑块

· 3D打印支架:导管术中即时打印,完美匹配患者血管解剖结构

结语:当医学拥抱“消失的艺术”

从长期金属异物到智能生物材料,可降解支架的进化史印证着医学哲学的深刻转变——真正的治愈不是替代,而是唤醒机体与生俱来的修复力。正如首位接受该技术的患者所言:“知道支架会消失,就像心里卸下一块铁疙瘩,终于能畅快呼吸。”