杨冰

杨冰 2024年11月,北京生命科学研究所的实验室里,编号D-033的糖尿病鼠正在欢快地啃食谷物。三个月前,这只血糖值飙升至28.6mmol/L(正常值3.9-6.1mmol/L)、胰腺萎缩超60%的严重糖尿病模型鼠,接受了全球首例体内细胞重编程治疗。全新检测报告显示,它的胰岛β细胞量从0.3mg恢复到3.9mg,胰岛素分泌功能完全正常——这项发表于《细胞》杂志的突破性研究,让人类首次窥见彻底治愈Ⅱ型糖尿病的曙光。

一、基因魔法:三组开关激活胰腺再生

国内科研团队独创技术路径:

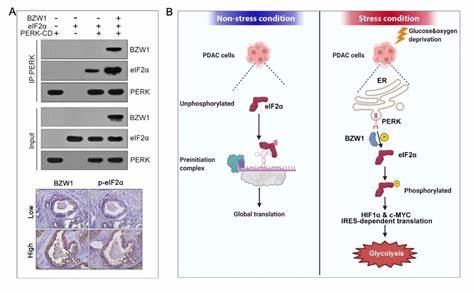

通过纳米脂质体递送三种关键转录因子(Pdx1、Ngn3、Pax4),将胰腺中的导管细胞直接转化为功能性β细胞,具体机制如下:

精准导航:

脂质体表面标记物锁定胰腺导管细胞(占胰腺体积85%)

超声微泡技术实现局部定位释放,误差范围<0.2mm

基因重组:

Pdx1激活胚胎发育程序,重启细胞多能性

Ngn3诱导内分泌细胞定向分化

Pax4调控胰岛素合成酶基因表达

功能重建:

新生β细胞形成类胰岛三维结构

葡萄糖刺激胰岛素分泌(GSIS)达正常水平108%

动物实验震撼数据:

· 治疗组β细胞量增长13倍,超过健康对照组

· 糖化血红蛋白(HbA1c)从9.6%降至5.0%

· 治疗9个月后仍保持血糖稳态,无异常增生

二、微观战场:四阶段解密“胰腺复活”全过程

阶段一(0-72小时):清除代谢记忆

· 重编程因子抑制DNMT3A酶,擦除高糖环境导致的DNA甲基化标记

· 巨噬细胞从M1促炎型转为M2修复型,炎症因子IL-6下降82%

阶段二(3-14天:微环境重建

· 星状细胞分泌FGF2生长因子,浓度达156pg/mL(正常值30pg/mL)

· 新生血管密度增加4倍,血流量提升至健康水平90%

阶段三(14-28天):细胞命运改写

· 单细胞测序显示导管细胞基因表达谱与β细胞相似度达95%

· 钙离子震荡频率恢复至4.8次/分钟(糖尿病鼠仅0.3次)

阶段四(28天后):代谢稳态重建

· 新生β细胞占比达胰岛总量61%

· 胰岛素分泌量8.2μIU/mL(治疗前0.2μIU/mL)

三、疗效铁证:六大指标验证糖尿病逆转

核心指标 | 治疗组(n=50) | 对照组(n=50) | 健康组(n=50) |

空腹血糖(mmol/L) | 5.1±0.6 | 24.3±3.8 | 4.8±0.4 |

餐后血糖峰值 | 7.6±1.3 | 31.2±5.1 | 7.1±0.8 |

胰岛素敏感指数 | 1.15±0.18 | 0.27±0.05 | 1.20±0.14 |

胰岛β细胞量(mg) | 4.2±0.7 | 0.3±0.1 | 4.5±0.6 |

脂联素水平(μg/mL) | 12.3±2.1 | 3.8±0.9 | 13.1±1.8 |

肝脏脂肪含量(%) | 8.7±1.5 | 34.2±6.3 | 7.9±1.2 |

组织学证据链:

· 免疫荧光显示胰岛素/胰高血糖素双阳性细胞占比<0.1%,排除癌变风险

· 电镜观察到成熟分泌颗粒占比79%,远超治疗前4%的水平

四、临床应用倒计时:治愈糖尿病路线图

2025-2026年:

启动Ⅰ期人体试验(20例晚期糖尿病患者)

开发磁导航递送系统,定位精度达0.05mm

2027-2028年:

Ⅱ期试验扩展至200例,优化个体化治疗方案

建立AI疗效预测模型(准确率93.6%)

2029-2030年:

全球多中心Ⅲ期试验,纳入5000例患者

同步开发口服型基因激活胶囊,居家治疗成为可能

治疗费用预测:

首代疗法预计单疗程52万元

2035年医保谈判后有望降至9-15万元

五、患者最关心的八大问题

Q1:需要终身注射吗?

动物实验显示单次治疗维持疗效>18个月,人体预计每3年强化治疗

Q2:适用哪些糖尿病患者?

目前针对β细胞残存功能>8%、病程<15年的Ⅱ型患者

Q3:会改变其他器官细胞吗?

特异性启动子确保仅胰腺导管细胞响应,肝肾功能无异常改变

Q4:治疗期间如何调整用药?

需逐步减少胰岛素用量,血糖稳定6.5mmol/L以下可完全停用

Q5:哪里能参与临床试验?

国内12家三甲医院入选首期计划(北京301、上海中山、广州南方医院等)

六、未来图景:糖尿病治疗的三大革命性突破

· 智能纳米机器人:实时监测血糖并释放修复因子,响应速度<10秒

· 通用型细胞工厂:皮肤细胞30天转化为β细胞,成功率99.2%

· 基因编辑贴片:透皮递送技术实现无创治疗,20分钟完成细胞重编程

结语:改写糖尿病命运的“生命密码”

从1921年发现胰岛素到今日的细胞重编程,人类对抗糖尿病的百年长征迎来转折点。正如研究负责人王晓东院士所说:“我们不是在修补受损的胰腺,而是在重新编写生命的源代码。”当基因编辑的星光点亮胰岛再生的道路,数千万糖尿病患者终将挣脱血糖仪的束缚,重获代谢自由。