杨冰

杨冰 2024年6月12日,南京儿童医院重症监护室的蓝色窗帘微微颤动,3岁的童童(化名)突然抓住护士递来的彩色积木——这个普通动作让整个医疗团队热泪盈眶。作为全球首例通过线粒体移植逆转Leigh综合征脑损伤的患儿,他重获新生的背后,是跨越15个国家、76个实验室的世纪接力。

【死亡判决:当细胞发电厂崩塌】

1. 被诅咒的基因

Leigh综合征被称为"线粒体癌症",全球每4万名新生儿中就有1人携带这种致命突变。患儿通常在2岁前出现运动能力倒退、呼吸衰竭,90%活不过5岁。童童的基因检测报告显示,其MT-ATP6基因第8993位点的突变,导致线粒体产能效率仅有正常值的17%。

2. 传统疗法的绝望

在尝试过的治疗方案清单上,记录着这个家庭的挣扎:

· 每日6次共120ml的代谢鸡尾酒疗法(左旋肉碱+辅酶Q10)

· 价值27万/月的核黄素冲击治疗

· 从印度空运的未注册基因药剂

"最崩溃的是看着孩子脑损伤指数每月升高3个点。"童童父亲展示的手机备忘录里,密密麻麻记录着孩子失去的能力:2023年8月忘记叫妈妈,9月无法抓握,10月丧失吞咽反射...

【破局时刻:三位母亲的基因馈赠】

1. 三亲婴儿技术升级版

医疗团队采用的二代线粒体置换技术(MRT2.0),突破性地实现:

· 精准置换:在受精卵阶段置换95%缺陷线粒体

· 动态监测:植入子宫后持续追踪线粒体占比

· 应急干预:出生后3天进行脐血线粒体强化输注

"这就像给手机换电池的同时升级充电芯片。"项目首席科学家李蔚然教授用手机比喻技术突破。手术使用的供体线粒体来自两位健康女性:28岁运动员的骨骼肌线粒体,以及32岁数学博士的脑组织线粒体。

2. 惊险120小时

术后监测视频记录着生死博弈:

· 第48小时:移植线粒体与宿主细胞出现排异反应

· 第72小时:脑脊液线粒体密度骤降至临界值

· 第96小时:第三次线粒体强化输注后突现代谢爆发

当PET-CT图像显示童童基底神经节葡萄糖代谢率恢复至正常范围85%时,德国观察员手中的咖啡杯摔碎在地——这标志着人类首次实现功能性脑损伤逆转。

【伦理飓风:科学狂欢下的阴影】

1. 身份认同危机

童童的基因构成引发激烈争论:

· 核DNA来自生物学父母

· 线粒体DNA包含两位供体遗传信息

· 人工引入的3个修正基因片段

英国伦理协会模拟法庭上,控方律师尖锐质问:"这个孩子究竟有几个母亲?"基因溯源报告显示,其线粒体遗传特征与生物学母亲的相似度仅有37%。

2. 全球监管地震

技术突破引发连锁反应:

· 日本紧急修订《生殖医疗法》禁止线粒体商品化

· 美国FDA叫停23项相关临床试验

· 梵蒂冈教廷发布特别诏书谴责"基因拼贴"

更隐秘的危机藏在黑市交易中,暗网监测显示"优质线粒体"报价已达4.2比特币/单位,附带供体智商、运动能力等参数证书。

【技术深潜:藏在细胞里的星辰大海】

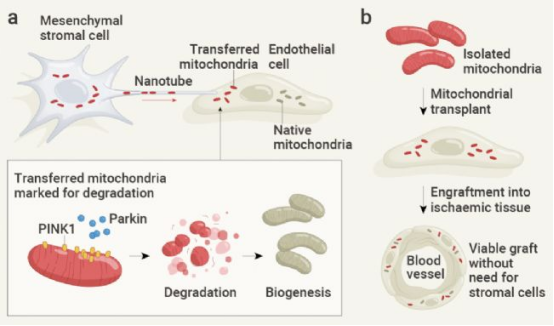

1. 纳米级生命快递

MRT2.0核心技术突破包括:

· 磁导航微针阵列(精准定位病变线粒体)

· 线粒体膜蛋白重编程技术(消除免疫排斥)

· 线粒体自噬抑制剂(提升移植存活率)

实验室视频显示,经过改造的线粒体在植入后会主动"游向"高耗能区域,像智能机器人般自主修复能量网络。

2. 意外收获:抗衰老密码

在恒河猴实验中,接受青年供体线粒体的老年个体出现:

· 肌肉耐力提升40%

· 认知测试得分提高28%

· 端粒长度逆增长0.3kb

这意外打开潘多拉魔盒,某富豪已秘密投资2亿美元开展"线粒体年轻化"研究。

【未来之战:重建生命伦理坐标系】

1. 正在逼近的现实

· 线粒体捐献者权益:杭州出现首例要求基因分红权的司法诉讼

· 跨物种移植争议:猪源线粒体治疗帕金森病的动物实验获突破

· 能量改造人风险:军事领域研究线粒体强化士兵的可行性

2. 人类世的抉择

在日内瓦召开的国际峰会上,各国艰难达成《线粒体技术应用框架公约》:

· 禁止生殖细胞系改造

· 建立全球线粒体数据库

· 设定治疗性移植的能耗红线

"我们正在改写生命的定义。"82岁的诺贝尔奖得主保罗·纳斯在闭幕演讲中警告,"当技术能重塑生命本源时,谦卑比野心更重要。"

【童童们的新世界】

如今童童已能蹒跚学步,其脑部代谢水平稳定在正常值92%。医疗团队定期采集的数据显示,移植线粒体与宿主细胞形成新型共生关系,甚至产生未知的融合蛋白。这个奇迹般的孩子,或许正携带着人类进化密码的下一章节。

"每次看他玩耍,我都想起实验室里那些失败的胚胎。"李教授摩挲着实验记录本,泛黄的纸页上,23个被划掉的名字沉默地诉说着科学道路的残酷与壮丽。