姚瑾

姚瑾 在现代医学中,靶向药物的出现无疑是癌症治疗的革命性突破之一。与传统的化疗相比,靶向药物通过精准地作用于癌细胞的特定靶点,能够有效抑制肿瘤的生长并减少对正常细胞的伤害。而卡博替尼作为近年来获得广泛应用的一种靶向药物,在癌症治疗领域中占据了举足轻重的地位。卡博替尼究竟是几代靶向药物呢?它又如何在靶向治疗的创新历程中脱颖而出呢?

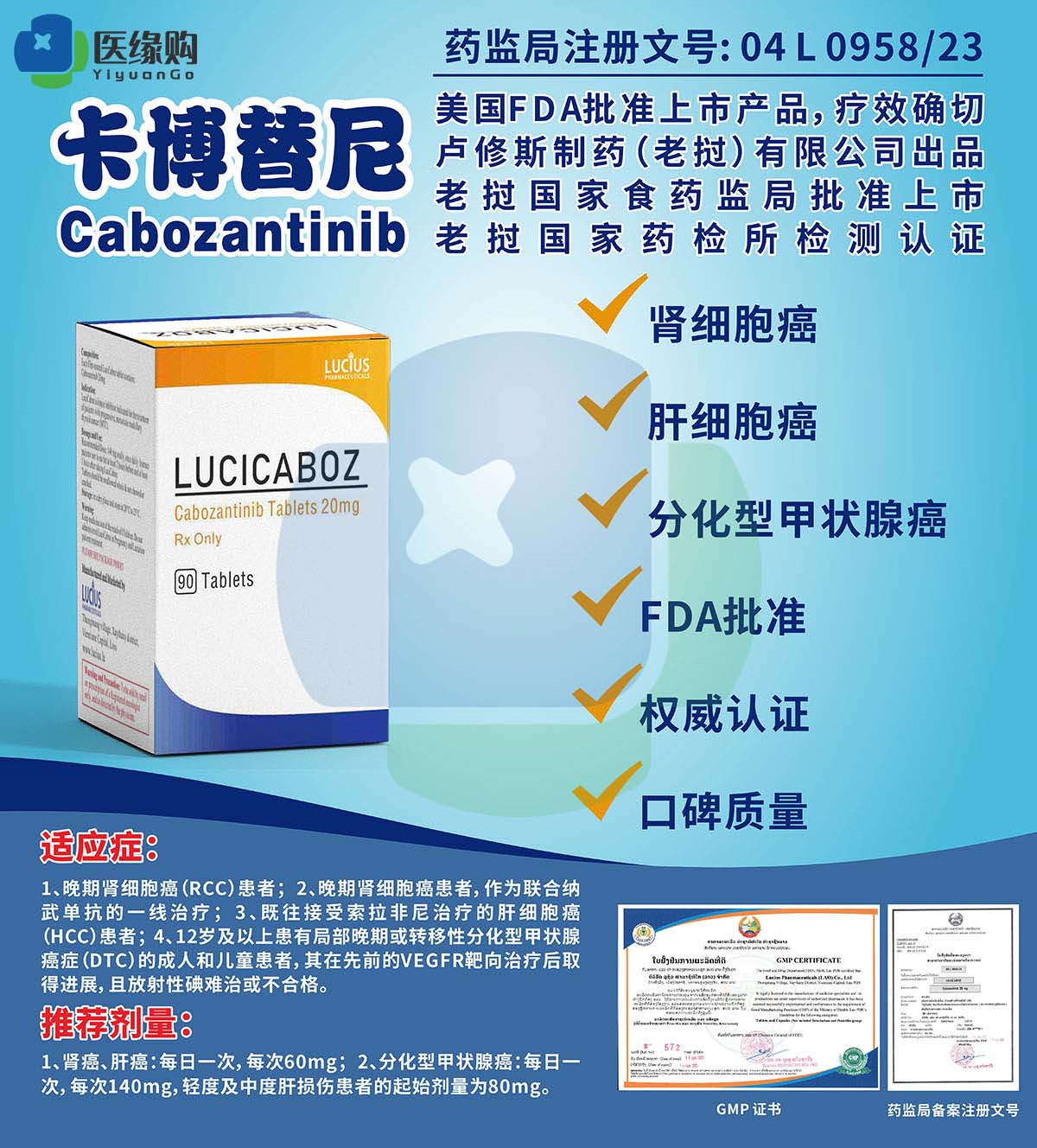

卡博替尼(Cabozantinib)是一种多靶点的小分子靶向药物,它通过抑制多个受体酪氨酸激酶的活性来发挥作用。其主要靶点包括MET、VEGFR、AXL等。这些靶点与肿瘤细胞的增殖、血管生成以及转移等关键过程密切相关,,卡博替尼在治疗多种癌症(如肝癌、肾癌等)时,显示出了显著的临床效果。

“卡博替尼是几代靶向药”的问题,理解其背景至关重要。靶向药物的分类并非一成不变,而是科学研究的进展而不断发展。通常,靶向药物按照其针对的靶点、作用机制以及在临床治疗中的应用,分为几代。

从广义上看,靶向药物的“代数”通常指的是其技术发展的阶段。在优先代靶向药物中,最典型的代表便是伊马替尼(Gleevec),它主要通过抑制BCR-ABL融合蛋白的酪氨酸激酶活性,针对慢性髓性白血病(CML)进行治疗。优先代靶向药物的一个显著特点是,它们通常只针对某一特定的靶点进行作用,其适应症也相对有限。

科学技术的进步,第二代靶向药物逐渐崭露头角。这些药物仅针对一个靶点,而是通过作用于多个靶点来提高治疗效果。例如,索拉非尼(Sorafenib)和雷莫芦单抗(Ramucirumab)等都属于第二代靶向药物。第二代靶向药物能够通过多靶点机制,进一步增强对肿瘤细胞的抑制作用,提高治疗的广泛性和效果。

而卡博替尼,作为一款被称为“多靶点抑制剂”的靶向药物,实际上属于“二代靶向药物”的范畴。其通过抑制多种酪氨酸激酶,包括MET(肝细胞生长因子受体)、VEGFR(血管内皮生长因子受体)以及AXL等,发挥其显著的抗肿瘤作用。与传统的单靶点靶向药物相比,卡博替尼的多靶点特性使其能够在更为复杂的肿瘤微环境中发挥作用,对肿瘤的治疗效果更加全面。

卡博替尼的多靶点机制提高了药物的治疗效果,有效减少了癌症复发的风险。肝癌、肾癌等多种难治性肿瘤,卡博替尼在临床试验中表现出显著的疗效,且副作用相对较轻,给患者带来了新的治疗希望。

卡博替尼作为二代靶向药物的成功,仅体现在其多靶点作用机制上,更体现在它对癌症治疗的新突破。在过去的十年中,靶向药物的研发不断推进,癌症治疗的选择愈加丰富。尽管靶向药物为我们提供了更多的治疗手段,但仍然面临诸多挑战,其中最大的难题之一就是肿瘤细胞的耐药性。很多靶向药物在早期显示出良好的疗效,但治疗的进行,肿瘤细胞逐渐对药物产生耐药性,从而导致治疗失败。

卡博替尼的多靶点机制能够有效降低这种耐药性的发生。在卡博替尼的作用下,仅是单一的靶点被抑制,而是多个肿瘤生物学过程受到影响,这使得肿瘤细胞即使出现某一靶点的突变,也不容易逃脱药物的控制。这也是为什么卡博替尼在许多患者中能够持续发挥良好效果的原因之一。

除了抗肿瘤的疗效,卡博替尼的另一个优势在于它的副作用相对较轻。与传统化疗药物不同,卡博替尼在治疗过程中不会对患者的正常组织和细胞造成过多的损害,这意味着患者的生活质量不会受到过多的影响。尽管卡博替尼也会出现一些副作用,如高血压、腹泻等,但这些副作用在临床中大多是可控的,不会对治疗过程产生重大障碍。

卡博替尼的临床应用范围也在不断扩展。除了在肝癌和肾癌的治疗中表现出色外,卡博替尼在多项癌症治疗的临床试验中取得了积极成果。它被广泛应用于各种癌症的治疗,尤其是那些传统治疗方法效果不佳的难治性肿瘤。进一步的研究和临床数据积累,卡博替尼有望成为更多癌症类型的标准治疗方案。

卡博替尼仅是一款靶向药物,它更代表了靶向药物治疗领域的发展方向。作为二代靶向药物,卡博替尼的出现为癌症治疗带来了新的曙光,它的多靶点作用机制和较为轻微的副作用使其成为患者和医生的新宠。在未来,药物研发的不断推进,更多像卡博替尼这样的靶向药物将涌现出来,为更多癌症患者带来希望。

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询