杨冰

杨冰 “每天要吃7种药,骨质疏松、高血压、白内障轮流折磨,医院科室跑成了迷宫。”68岁的陈阿姨没想到,困扰自己多年的“老年病”,竟被北京协和医院老年医学科诊断为“系统性衰老综合征”。2024年7月,国家卫健委宣布在12个城市启动“抗衰医学”临床试点,将动脉硬化、肌少症、认知衰退等20种衰老相关疾病正式纳入慢病管理体系。这意味着国内成为全球首个从“疾病治疗”转向“衰老干预”的国家,一场改写人类寿命规则的医疗革命正在发生。

一、政策破冰:衰老从“自然现象”变为“可干预疾病”

根据《国内老龄化发展报告2023》,60岁以上人群中有79%同时患有两种以上慢性病,传统“头痛医头”的诊疗模式导致医疗资源严重浪费。新政核心突破点在于:

建立衰老生物学标志物检测体系:端粒长度、线粒体DNA突变等7项指标纳入体检

重新定义疾病分类:肌少症、皮肤衰老等获ICD-11独立编码

医保支付改革:上海试点区域,抗衰治疗门诊报销比例提至65%

“这不是给长寿者锦上添花,而是给失能老人雪中送炭。”国家老年医学中心主任王建业教授透露,北京试点医院已开展“全器官衰老速率评估”,通过AI算法预测5年内功能衰退风险,准确率达89%。

二、衰老医学的“国内方案”:三大干预路径

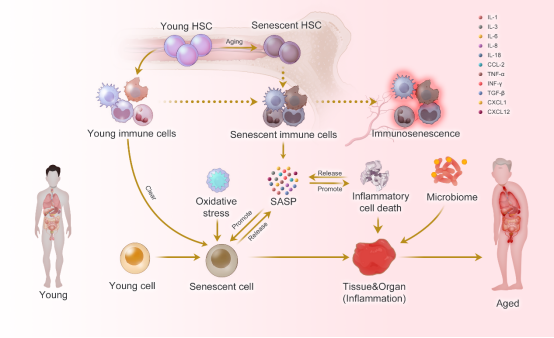

1. 细胞级修复:干细胞技术让器官“逆龄生长”

海南博鳌乐城先行区数据显示,接受间充质干细胞静脉注射的200名早期阿尔茨海默病患者,6个月后MMSE认知评分平均提高5.3分。更惊人的是,其胸腺CT显示T细胞再生率超37%,相当于免疫系统年轻10岁。

2. 代谢重塑:肠道菌群移植激活长寿基因

深圳华大研究院联合301医院发现,百岁健康老人的肠道菌群中,阿克曼氏菌含量是普通老人的8-12倍。通过菌群移植联合低蛋白饮食,受试者的胰岛素敏感性提升40%,肌肉合成速率加快23%。

3. AI预警系统:提前10年锁定衰老危机

杭州某三甲医院研发的“衰老雷达”系统,通过分析步态、握力、眼动等23项日常数据,可提前预警衰弱综合征风险。试点期间,老年跌倒发生率下降58%。

三、颠覆性治疗案例:82岁老人重返职场

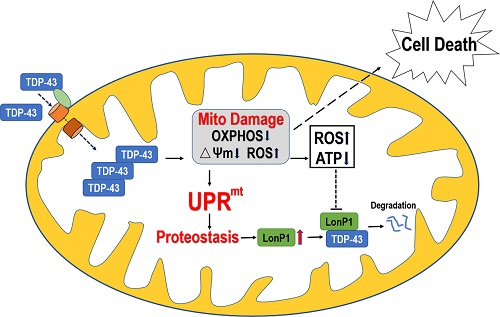

家住成都的李淑华(化名)曾因重度肌少症卧床两年,骨骼肌质量指数仅4.7kg/m²(正常值>7.0)。在接受线粒体靶向治疗(NAD+增强剂联合电磁刺激)3个月后:

握力从12kg提升至21kg

6分钟步行距离增加190米

细胞端粒长度延长0.54kb

如今她已在社区图书馆重新上岗,“感觉自己比退休前还有劲儿”成为治疗组的口头禅。

四、医保新政解析:这些抗衰治疗可报销

根据试点方案,首批纳入管理的20种疾病实施“分级干预”:

疾病类型 | 一级干预(社区) | 二级干预(三甲医院) |

动脉粥样硬化 | 颈动脉超声+血脂代谢调控 | 血管内皮修复基因疗法 |

老年性肌肉衰减 | 蛋白质优化+阻抗训练 | 肌肉干细胞局部注射 |

认知功能障碍 | 脑电生物反馈训练 | 海马区神经再生因子输注 |

报销细则亮点:

使用国产创新药(如Senolytics衰老细胞清除剂)自付比例降至30%

连续3年参与抗衰管理计划,住院起付线降低50%

家庭医生签约老人可免费获得可穿戴监测设备

五、产业爆发:万亿级抗衰市场的“卡脖子”技术突围

政策东风下,国内企业正突破关键领域:

基因编辑:中科院团队开发出CRISPR-SIRT6载体,可精准修复DNA甲基化错误

生物打印:西安交通大学实现全层皮肤衰老模型体外构建,药物测试成本降90%

量子医学:深圳某企业研制出端粒共振修复仪,非侵入式延长端粒0.3kb/年

“我们已打破日本对鲑鱼DNA提取物的垄断。”某生物科技公司负责人透露,国产海洋活性肽制剂价格仅为进口产品的1/5,但清除衰老细胞效率提升2倍。

六、争议与挑战:抗衰医学的伦理边界

尽管前景光明,学界仍存三大争议:

寿命延长加剧养老金压力?

清华大学公共管理学院测算显示,若全民健康寿命延长5年,到2050年可释放2300万劳动力,创造34万亿经济价值。

基因改造会导致社会不公?

试点方案明确禁止生殖细胞编辑,体细胞治疗需通过国家生命伦理委员会审批。

过度医疗如何防范?

建立“生理年龄-生物年龄-社会年龄”三维评估体系,只有生物年龄比实际年龄大5岁以上者才纳入治疗范围。

七、普通人如何抓住“长寿红利”?

国家老年健康指导中心建议采取“5+3”抗衰行动:

5项日常干预:

· 每周3次高强度间歇训练(HIIT)激活线粒体

· 每日补充1.2g/kg体重的优质蛋白(如乳清蛋白)

· 夜间睡眠维持深睡期≥90分钟(可用智能手环监测)

· 每日晒太阳20分钟促进维生素D合成

· 每周2次社交活动刺激脑区活跃度

3项年度必检:

· 骨骼肌质量检测(生物电阻抗法)

· 端粒长度检测(qPCR法)

· 肠道菌群α多样性指数

结语

从“治病”到“治衰”,国内医疗体系正在完成范式革命。当82岁的王大爷通过NMN补充剂成功停用3种降压药,当基因检测让癌症风险可视化规避,我们突然意识到:衰老或许不再是生命的必然归宿,而是可管理、可干预的医学新大陆。正如卫健委发言人所说:“这不是追求长生不老的疯狂幻想,而是让每位老人都能尊严地老去的文明底线。”