杨冰

杨冰 “明明意识清醒,身体却像被巨石压住,喉咙里发不出声音。”16岁的杭州高中生小林(化名)在急诊室颤抖着描述恐怖经历——过去半年他遭遇7次“鬼压床”,最严重时甚至出现濒死幻觉。国内睡眠研究会全新调查显示,青少年睡眠瘫痪症发病率从2019年的3.7%飙升至2023年的18.4%。北京协和医院神经科专家团队经过两年追踪,在《柳叶刀》子刊发布重磅结论:每天屏幕暴露超过4小时的青少年,发生睡眠瘫痪的风险增加3.8倍。

一、恐怖的清醒梦:当身体与大脑“断联”

睡眠瘫痪症俗称“鬼压床”,多发生在入睡或觉醒过程中。浙江大学附属邵逸夫医院睡眠医学中心主任李涛解释:“这是REM(快速眼动)睡眠期肌肉张力缺失与意识清醒异常重叠所致。”正常情况下,人体在REM期会关闭骨骼肌活动防止梦游,但当屏幕蓝光打乱睡眠周期时,可能造成:

· 丘脑觉醒系统紊乱:调节睡眠-觉醒的开关失控

· 脑干网状结构异常:无法同步解除肌肉抑制状态

· 前额叶皮层过早激活:意识清醒但运动功能滞后

高危信号识别:

✅ 入睡1小时内突发肢体僵直

✅ 伴随呼吸困难或窒息感

✅ 出现“房间内有异物”的幻觉

✅ 每周发作≥2次且持续1个月

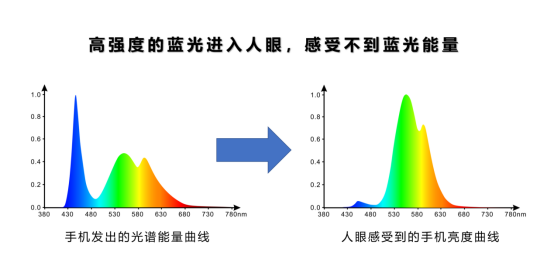

二、屏幕蓝光:摧毁睡眠的“隐形切割机”

复旦大学附属中山医院联合中科院的研究揭示:青少年睡前使用手机,会引发“三重睡眠劫持”:

破坏机制 | 具体影响 | 实验数据 |

褪黑素分泌抑制 | 延迟入睡时间达2.3小时 | 50lx蓝光照射使褪黑素减少78% |

REM睡眠碎片化 | 深睡期减少40% | 脑电监测显示δ波振幅下降53% |

交感神经持续兴奋 | 心率变异性(HRV)降低29% | 皮质醇水平升高2.4倍 |

更可怕的是,短视频的即时反馈机制会让大脑分泌多巴胺,形成“越熬夜越兴奋”的恶性循环。北京安定医院采集的脑部fMRI显示,每天刷短视频超3小时的青少年,其伏隔核激活阈值提高37%,导致正常作息难以获得满足感。

三、真实病例:从电竞少年到急诊室常客

15岁的电竞爱好者小杰(化名)每天游戏时间超8小时,凌晨2点后仍戴着蓝光眼镜直播。半年内他的体重暴跌12斤,并出现:

· 睡眠瘫痪频率:从每月1次发展到每周3次

· 伴随症状:晨起手抖、记忆力下降、数学成绩从90分滑至47分

· 生理指标异常:唾液褪黑素峰值仅为正常值的11%,24小时心率变异系数(SDNN)仅38ms(正常>100ms)

经北京协和医院制定的“数字戒毒”方案干预(包括琥珀镜片+褪黑素缓释剂),小杰的REM睡眠占比从9%恢复至22%,发作频率降至每月0-1次。

四、神经科学家的紧急呼吁:建立屏幕宵禁

针对13-18岁人群,国家儿童医学中心提出“20-20-20”防护法则:

· 睡前20分钟:禁用所有发光屏幕

· 每日屏幕总时长:不超过20%清醒时间(约3小时)

· 观看20分钟后:远眺20英尺外物体20秒

家庭干预工具箱:

1. 物理隔离法:将充电器放置在客厅,卧室安装定时断电插座

2. 光谱调节法:晚上八点后全家切换至3000K暖光灯,佩戴防蓝光眼镜

3. 替代奖励法:用乐高、拼图等触觉玩具置换手游时间

4. 生理时钟复位:每周六清晨进行30分钟晨光浴,重置生物钟

五、校园新规:上海中学试点“睡眠保卫战”

上海市黄浦区率先推行“三断三补”工程:

· 断:晚自习禁用平板电脑,课间关闭电子班牌,21:30全校WiFi断网

· 补:增设午间30分钟“深睡舱”,体育课加入瑜伽冥想,食堂晚餐提供色氨酸食谱(如香蕉牛奶)

试点半年数据显示:

· 平均入睡时间从23:47提前至22:53

· 睡眠瘫痪症发生率下降67%

· 日间嗜睡量表(ESS)评分降低42%

六、科技反攻:穿戴设备破解“鬼压床”魔咒

中科院深圳先进院研发的“REM卫士”智能手环引发关注:

· 预判机制:通过皮肤电导+心率变异性预测REM期异常,准确率达92%

· 干预方案:

· 轻度:腕部震动+琥珀色LED光唤醒

· 重度:释放0.5mg薄荷醇刺激三叉神经

· 数据互联:关联家长APP自动生成《睡眠质量周报》

在深圳中学的实测中,该设备使睡眠瘫痪发作时的恐惧感评分(VAS)从8.7分降至2.3分。

七、被忽视的群体:留守儿童的数字成瘾危机

北京大学国内健康发展研究中心披露:农村寄宿制初中生平均每日屏幕时间高达7.2小时,是城市学生的1.8倍。缺乏父母监管导致:

· 睡眠瘫痪症发病率:农村29.7% vs 城市16.8%

· 合并症风险:伴发焦虑障碍的比例达43%,夜间尿床发生率升高5倍

河南周口开展的“萤火虫计划”通过组织天文观测、自然写生等活动,6个月内将留守儿童的短视频使用时长从日均5.6小时压缩至1.9小时。

结语

当17岁女生在睡眠瘫痪中看见“黑影掐脖子”,当电竞少年因频繁发作被迫休学,我们突然意识到:智能设备正在偷走青少年的黑夜。正如睡眠医学专家李涛所言:“预防‘鬼压床’没有神药,一个的解方是把属于他们的星空还给孩子。”