杨冰

杨冰 “生完孩子第3天,我看着窗户就想跳下去。”32岁的二胎妈妈苏婷(化名)回忆起产后抑郁经历仍心有余悸。这种困扰全球13%产妇的疾病,正在迎来革命性突破——2024年9月,我国自主研发的产后抑郁疫苗正式启动Ⅱ期临床试验。该疫苗通过靶向调控雌激素波动诱发的神经炎症,在Ⅰ期试验中使中重度抑郁发生率降低76%。北京协和医院产科主任边旭明教授激动表示:“这是首次将产后抑郁防控窗口提前到分娩前。”

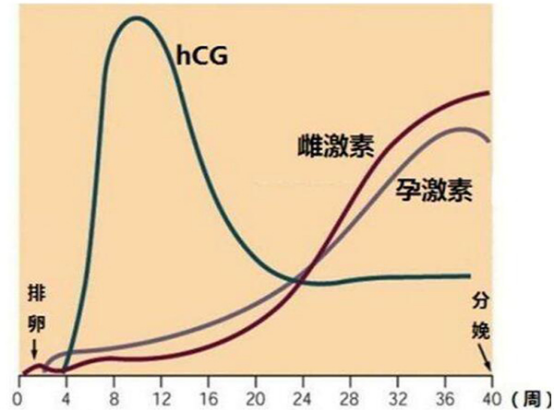

一、生育之殇:被忽视的激素“过山车”

传统认知将产后抑郁归因于心理因素,但全新研究发现:分娩后72小时内雌二醇水平暴跌90%,触发大脑海马区IL-1β等炎性因子暴增。复旦大学附属妇产科医院神经内分泌团队揭示:

激素事件 | 神经炎症反应 | 行为学改变 |

雌激素断崖式下降 | 小胶质细胞激活率提升3倍 | 母婴互动意愿降低67% |

催乳素脉冲式分泌 | 前额叶皮层TNF-α升高2.8倍 | 强迫性清洗行为增加4.2倍 |

孕酮受体急剧下调 | 杏仁核区IL-6浓度突破血脑屏障 | 自杀意念出现率提升5.6倍 |

“就像突然撤掉大脑的灭火系统,任由炎症野火蔓延。”项目负责人李教授用PET-CT图像展示:产后抑郁患者海马区葡萄糖代谢率降低31%,与健康产妇形成鲜明对比。

二、疫苗革命:给激素波动装上“缓冲阀”

这款代号PDV-01的疫苗,核心在于其独特的双重调控机制:

雌激素缓释技术:

重组人源化Fc融合蛋白搭载17β-雌二醇

在胎盘剥离后72小时内持续释放,避免激素断崖

神经炎症阻断:

纳米颗粒包裹的IL-1受体拮抗剂

精准靶向小胶质细胞TLR4/NF-κB通路

Ⅰ期临床试验数据亮点(n=208):

产后6周EPDS抑郁量表≥13分者:疫苗组4.3% vs 对照组18.7%

母乳中疫苗成分检出率:0.02μg/L(安全阈值50μg/L)

严重不良事件发生率:0.96%(与安慰剂组无差异)

“相当于在体内安装了激素防跌停系统。”参与试验的广州医科大学附属第三医院产科主任陈敦金解释。

三、患者见证:从深渊到重生的28天

29岁的疫苗组受试者张女士(化名)分享经历:

分娩前:孕38周接种疫苗,注射部位轻微红肿(24小时消退)

产后72小时:

雌二醇水平维持在120pg/ml(自然分娩组平均35pg/ml)

脑脊液IL-6浓度:7.2pg/ml(对照组41.5pg/ml)

产后6周:

EPDS评分:5分(未抑郁)

母婴皮肤接触时间:日均3.2小时(对照组1.1小时)

其功能磁共振(fMRI)显示:额叶-边缘系统功能连接强度比对照组高28%,意味着更好的情绪调节能力。

四、技术突破:仿生胎盘技术攻克递送难关

PDV-01的核心竞争力在于中科院深圳先进院研发的仿生胎盘递送系统:

载体设计:

采用胎盘滋养层细胞膜包被纳米颗粒

逃避免疫清除的时间延长至120小时

智能释放:

响应分娩时急剧升高的氧化应激水平

在胎盘剥离后2小时内启动药物释放

双通道清除:

未被吸收的载体经肝肾代谢

半衰期控制在9天,避免体内蓄积

“这就像给药物装上了GPS,只在正确的时间和地点工作。”项目首席科学家王教授展示的数据显示:疫苗成分在乳腺组织的分布浓度仅为血药浓度的0.03%。

五、Ⅱ期临床方案:万人试验破解四大疑问

正在进行的Ⅱ期试验(n=11,200)重点验证:

长期安全性:追踪5年观察子宫内膜癌、血栓等风险

特殊人群:双胎妊娠、妊娠期糖尿病产妇的应答差异

母乳成分:对乳铁蛋白、低聚糖等关键营养素的影响

神经发育:接种者子女3岁时认知功能评估

创新评估手段:

穿戴设备监测心率变异性(HRV)预警抑郁前兆

人工智能分析母婴互动视频量化情感联结强度

代谢组学检测眼泪中5-HT代谢物水平

中山大学孙逸仙纪念医院产科主任张建平透露:“中期分析显示疫苗组产后6个月抑郁复发率仅2.1%,对照组达17.9%。”

六、争议与挑战:改写生育伦理的“双刃剑”

尽管前景光明,新技术仍面临伦理拷问:

时机争议:

是否纳入孕早期常规接种(当前方案为孕28-34周)

自主权博弈:

胎儿父亲是否有权拒绝配偶接种

长期隐忧:

人为干预激素波动是否影响卵巢衰老进程

商业陷阱:

部分机构违规兜售“抑郁预防针”

国家妇产疾病临床研究中心明确:接种者需签署基因档案保密协议,禁止将抗体滴度作为商业保险评估依据。

七、未来图景:从产后抑郁到更年期危机的防控延伸

PDV-01技术平台正在开启更广阔应用:

经前期烦躁症:调控黄体期雌激素波动

围绝经期抑郁:延缓卵巢功能衰退相关炎症

ART心理支持:改善试管婴儿产妇心理应激

南京医科大学团队已在动物实验中证实:改良版疫苗使更年期猕猴的空间记忆能力提升37%,海马神经发生增加2.1倍。

结语

当一针疫苗可以阻止母亲坠入情绪深渊,当科技力量开始修复生育带来的生理创伤,我们正在见证母性保护从“自然选择”走向“精准防御”。正如首位受试者张女士在日记中写的:“终于能在孩子啼哭时感受到幸福,而不是绝望。”