杨冰

杨冰 根据国家卫健委全新发布的《国内青少年心理健康发展报告》,我国12-18岁青少年抑郁症患者年就诊量已从2017年的15万人次激增至2022年的32万人次,五年内实现翻倍。这一触目惊心的数字背后,是无数被学业压力、人际焦虑与自我认同危机撕扯的年轻生命。当校园不再只是知识的殿堂,而成为心理问题的温床,建立系统化的心理干预体系已刻不容缓。

一、数字背后的青春困境

在北京安定医院儿童精神科诊室外,16岁的小林(化名)正低头反复揉搓着挂号单。她的书包里塞着三套模拟卷,手腕处隐约可见未愈合的划痕。"每天凌晨三点才能睡着,闭上眼就是做不完的题目和同学嘲笑的脸。"小林被诊断为中度抑郁伴焦虑,而这已是她就诊的第三家医院。

类似场景正在全国各大医院重复上演。复旦大学附属儿科医院心理科主任张医生向记者展示了一份病历记录:仅今年3月,科室就接诊了89例自残倾向的初中生,其中42人需要紧急住院干预。"五年前,我们平均每月遇到2-3例需要危机干预的案例,现在每周都有。"张医生指着电脑屏幕上密密麻麻的预约记录,语气沉重。

在华北某重点中学,心理咨询室的预约已排到两个月后。心理教师王慧每天要处理十多位学生的倾诉,从考试焦虑到亲子冲突,从外貌焦虑到网络成瘾,问题五花八门。"有个孩子因为月考成绩下滑,连续三天用圆规扎自己大腿保持清醒。"王慧翻开工作日志,这样的极端案例越来越多。

二、多重压力挤压下的心理生态

(1)教育竞赛的隐性代价

"每天5点50起床,6点40到校,晚自习到9点半,回家还要刷两套卷子。"深圳某国际高中高一学生小陈的作息表,折射出当代青少年的生存状态。国内教育科学研究院调查显示,我国中学生平均每天学习时间达12.6小时,超过85%的学生存在睡眠不足问题。

在"鸡娃"军备竞赛中,课外班成为新战场。北京家长李女士算了一笔账:孩子初三一年在补习班花费超15万元,"不是不知道孩子累,但别人都在冲刺,我们怎么敢停?"这种集体性焦虑像病毒般在家长群体中蔓延。

(2)数字时代的社交裂变

社交媒体既是展示自我的舞台,也是焦虑放大的温床。华东师大心理学系研究发现,过度使用短视频平台的青少年,抑郁倾向发生率比普通群体高47%。"美颜滤镜下的完美人生,让现实中的青春痘都成为不可原谅的缺陷。"心理咨询师张萌接触过多例因容貌焦虑休学的案例。

(3)家庭支持的断层

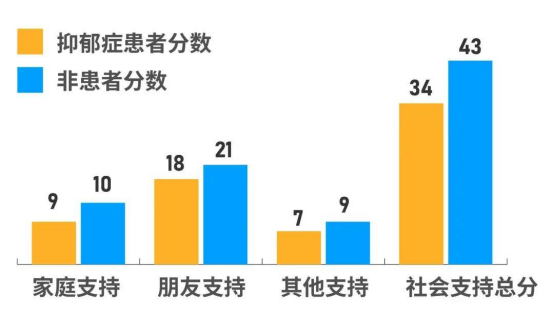

"我爸说我矫情,我妈只会哭,他们根本不懂。"15岁的婷婷在心理咨询时崩溃大哭。国内青少年研究中心调查显示,超过60%的抑郁青少年认为"父母不理解自己"。当家庭成为情感荒漠,孩子只能独自在心理迷宫中徘徊。

三、校园心理干预的破冰与困局

(1)先行者的探索

在杭州某实验学校,心理健康课已纳入必修课程体系。记者旁听七年级《情绪管理》课时,看到学生通过角色扮演体验冲突解决。校长陈建军介绍,学校建立"心理委员-班主任-专职心理教师-精神科医生"四级预警网络,去年成功干预3起自伤危机事件。

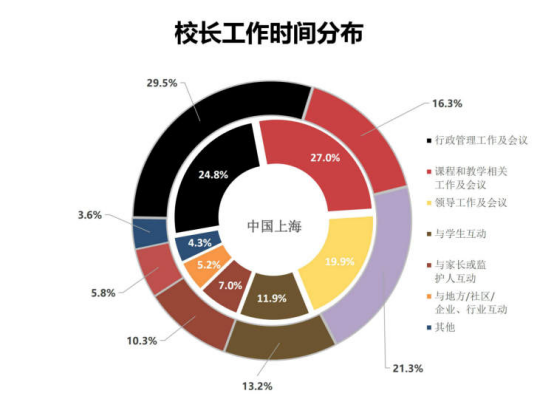

上海长宁区推出的"阳光小屋"计划颇具示范意义。全区28所中学配备VR减压设备、沙盘治疗室,并引入AI心理测评系统。"不是简单建个咨询室,而是打造沉浸式心理支持空间。"项目负责人强调。

(2)资源分配的鸿沟

但在广大县域中学,心理干预仍是奢侈品。湖南某县重点中学全校仅有一名兼职心理教师,却要负责3000余名学生的咨询工作。"很多时候只能做登记员,把情况严重的往上转。"这位教师坦言,专业师资匮乏是最大瓶颈。

教育部统计显示,我国中小学校专职心理教师配备率不足15%,农村地区更是低至3%。部分学校将心理咨询室改作仓库,心理课程长期被语数外挤占。

(3)评价体系的掣肘

"升学率才是硬道理。"某示范高中副校长直言不讳。在现有教育评价体系下,心理干预常被视作"务虚工作"。某心理咨询室因占用一间教室,竟被家长联名要求拆除,理由是"影响孩子学习"。

四、构建全链条防护网

(1)政策破冰

今年两会期间,民进中央提交《关于加强中小学心理健康教育体系建设的提案》,建议将心理教师纳入教师编制管理,建立心理健康筛查长效机制。教育部已在全国遴选200个示范区,试点"一生一策"心理档案建设。

(2)课程革新

北京某中学开发的"生命教育"校本课程广受好评。课程包含死亡体验、压力实验室、人际沟通训练等模块。"不是灌输鸡汤,而是教会孩子科学认识情绪。"课程负责人展示的学生心理自评量表显示,82%的参与者情绪管理能力得到提升。

(3)家校协同

成都某小学推出的"家长心理成长营"颇具新意。通过角色扮演、家庭雕塑等技术,帮助家长理解孩子心理需求。参与家长反馈:"现在终于明白孩子撕作业不是叛逆,而是求助信号。"

(4)技术赋能

清华大学心理学系研发的AI心理预警系统已在部分中学试点。该系统通过分析学生作业字迹、课堂表情等维度,提前发现心理危机迹象。专家提醒,技术应用需警惕隐私边界,避免造成二次伤害。

五、回归教育本质的思考

在采访结束时,北京安定医院儿童病房传来钢琴声。17岁的小雨(化名)正在弹奏《菊次郎的夏天》,这是她在住院期间学会的新技能。问及未来愿望,她想了想说:"希望每天能睡够7小时,周末能和同学去公园野餐。"

这个简单的愿望,折射出教育最本真的追求。当我们将目光从分数排名转向生命成长,当校园不再只是知识工厂而成为心灵栖息地,或许那些年轻的生命就能重新绽放光彩。构建完善的心理干预体系,不仅是为青少年撑起保护伞,更是对教育本质的回归。

六、结语

青少年抑郁症就诊量的翻倍,不应只是冰冷的统计数字,而应成为全社会反思的起点。在校园这片承载希望的土地上,心理干预体系的完善不是选择题,而是必答题。这需要政策制定者的智慧、教育者的担当、家长的觉醒,更需要每个成年人对生命成长的敬畏。毕竟,守护青少年的心理健康,就是在守护民族的未来。