杨冰

杨冰 凌晨3点12分,城市沉浸在深邃的夜色中,某三甲医院急诊大厅却骤然响起刺耳的警报声。监控屏幕上,心电图直线如刀锋般刺目——心脏骤停!一场与死神的赛跑就此开,而这场战役的主角,是由心内科、急诊科、重症医学科、麻醉科、护理团队组科默契的配合、精准的判断和前沿的技术,在生死边缘创造生

一、黄金四分钟:生死竞速的生死时速

1.1 危机降临:心脏停搏的惊险时刻

患者张先生,48岁,因突发胸痛伴大汗被家属送入急诊。刚躺上抢救床,意识突然丧失,面色苍白,颈动脉搏动消失。"立即启动心肺复苏!"急诊科李主任的指令划破夜空。护士小王同步记录抢救时间,精确到秒。

1.2 多巴胺时间:每秒钟都在与死神角力

"肾上腺素1mg静推!准备除颤仪!"心内科张医生果断用药。监护仪显示室颤波形,200焦耳电击瞬间击穿心脏乱颤的节律。这是第3次电击,所有人的目光都紧盯着跳动的波形。

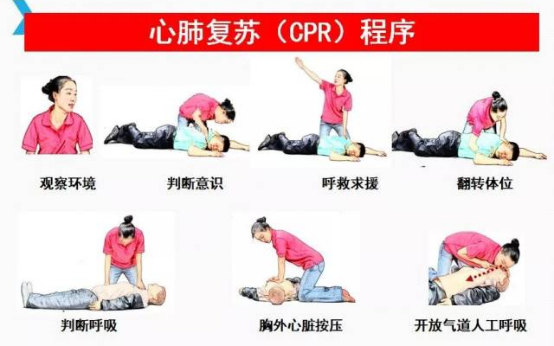

(插入信息图:心脏骤停急救流程图,标注关键时间节点与操作)

1.3 气道保卫战:建立生命通道

麻醉科陈医生迅速完成气管插管,呼吸机参数精准调控。"血氧饱和度回升至92%!"这个数值让紧绷的神经稍稍松弛。此时距心脏停跳已过去3分15秒,而真正的考验才刚开始。

二、多学科联合作战:精密如钟表的救治矩阵

2.1 指挥中枢:急诊科的快速协调

急诊科护士长手持对讲机,调度着各科室的"特种部队":"心内科准备IABP,重症医学科待命ECMO团队,超声科5分钟到位!"信息如蛛网般精准传递。

2.2 冠脉介入:打通生命要道

心导管室内,介入团队已严阵以待。造影显示前降支完全闭塞,支架输送系统如精准制导导弹,成功开通罪犯血管。此时距离心脏停跳仅过去48分钟。

2.3 ECMO护航:人工心肺接力续航

重症医学科启动ECMO系统,暗红色血液从股静脉引出,经氧合后回输动脉。机器嗡鸣声中,患者的氧合指标稳定在98%,为后续治疗赢得宝贵时间。

2.4 亚低温治疗:神经保护的关键战役

护理团队将患者核心体温控制在32-34℃,启动亚低温治疗程序。这项看似简单的操作,需要将数十项生理参数控制在毫米级精度。

三、生死博弈中的科技力量

3.1 智能预警:AI辅助的提前预判

医院胸痛中心系统提前3小时捕捉到患者异常心电信号,通过AI算法预测心梗风险,自动触发预警流程。这种"未卜先知"的能力,让抢救窗口前移了90分钟。

3.2 混合现实:三维导航精准介入

心内科采用MR(混合现实)技术,将冠脉三维影像投射到手术视野中。支架输送路径如同GPS导航,误差控制在0.5mm以内。

3.3 远程会诊:云端集结的专家团队

通过5G医疗专网,省级重症医学团队实时指导ECMO参数调整。屏幕那端的专家仿佛就在床边,笔尖在平板上划出的每个参数,都是生命的砝码。

四、生命重启:从ICU到康复的蜕变之旅

4.1 精密监测:24小时生命守护

重症监护室内,每床配备的监护系统实时传输36项生理指标。护理团队每小时记录68项观察数据,这些数字编织成生命复苏的密码。

4.2 渐进式唤醒:神经功能的复苏挑战

第72小时,患者瞳孔出现对光反射。康复科制定的神经肌肉电刺激方案开始实施,每天6次的康复训练如同重启大脑的钥匙。

4.3 心理重建:创伤后的生命重建

临床心理科介入制定心理康复计划,通过VR暴露疗法帮助患者克服急救记忆带来的创伤。家属参与的心理工作坊,让家庭支持系统成为康复的坚强后盾。

五、深度解码:成功背后的体系化支撑

5.1 机制保障:急救体系的协同进化

从院前急救到院内绿色通道,整个体系像精密咬合的齿轮。120系统与急诊预检分诊的无缝对接,使平均反应时间缩短至8.2分钟。

5.2 数据驱动:质量改进的永动机

医疗质量监控平台实时抓取救治数据,自动生成改进报告。某次案例复盘发现,除颤仪准备时间超过标准12秒,触发设备定位系统的优化。

5.3 人才梯队:专科培训的硬核支撑

每月两次的多学科模拟演练,采用高仿真模拟人进行情景训练。最近一次的演练视频显示,团队应急反应速度同比提升40%。

六、生命启示录:超越医学的人文思考

6.1 医学的温度:科技背后的生命关怀

在ICU探视走廊,家属通过视频系统与患者"见面"。虽然还不能言语,但眼角的泪光已胜过千言万语。这种人文设计让医疗不再冰冷。

6.2 社会的支持:急救体系的延伸网络

社区开展的"黄金四分钟"培训已覆盖5万居民,自动体外除颤器(AED)在公共场所的密度达到每万人3.2台。这些数字构筑起院前急救的生命防线。

6.3 科研的突破:永不停歇的探索之路

从本次救治中提取的血液代谢组学数据,正在为心脏骤停后的脑保护研究提供新线索。医学的进步,正是由这样的临床案例点滴积累。

结语:构建生命守护的立体防线

当张先生康复出院那天,阳光正好穿透医院大厅的玻璃穹顶。这场惊心动魄的救治战役,不仅是多学科团队的胜利,更是现代医学体系化建设的缩影。从预警到急救,从治疗到康复,每个环节都在诠释着"生命至上"的医者信念。而这样的故事,正在全国无数医院里持续上演,编织成守护人民生命健康的坚韧网络。